グループ会社で「売り」の機能をまとめる

福山:グループ会社ごとにさまざまなサービスを展開している場合、「まとめて運用するとうまくいく」ことがあります。アメーバ経営をしているある企業グループでは、「それぞれの子会社で横の連携なしにさまざまなサービスをつくって運用してきたが、なかなかコンバージョンしない」という問題がありました。

そこで僕らは、グループをまとめたポータルサイトを提案したんです。ポータルができた瞬間、コンバージョン率がすごく上がった。なぜかというと、みんなが親会社からイメージする事業領域だけでなく、その周辺領域でも多数のユニークなサービスがあることを一覧で見せたところ、顧客のほうから「じゃあこういうこともできますか?」「これとこれを組み合わせられますか?」と、問い合わせが来るようになったんです。

集約することで顧客の想像力もアップするんですよね。そのプロジェクトは、単にポータルサイトを作っただけではありませんでした。実際にそのサイトが機能するように組織を再構築し、案件を受注するプロセスを変革するお手伝いまでさせていただきました

小川:分析でも「問い合わせの質と量を高める」という指標があります。初期の問い合わせは電話に回さずにサイト内で済ませられるようにして、確度の高い問い合わせだけを営業が受けられるようにする。それにはコンテンツで商品概要をできる限りカバーするだけでなく、ラジオボタンでニーズの振り分けをした後、「よくあるご質問」などQ&Aを表示させるというやり方も取ります。

逆にSIMカードを販売しているある企業では、ユーザーにサイトで商品の選択肢を知ってもらったら、すぐサポートセンターへの電話に流しています。SIMカードは選択肢が幅広いし、スマホの機種によっては使えないこともある。そこを無理にECで買わせようとしないで電話につなげたほうが、個別のニーズに合った商品を提案できますから。

福山:海外展開をしている企業の場合、当然グローバルサイトや各国サイトを持っていることがほとんどですが、どのような構成を取っているかによってKPIの内訳は変わってきます。

例えばリージョンやカントリーごとで各国のマーケティング戦略に最適化されたサイト構成を取っている場合と、グローバルで統一されたマーケティング戦略に最適化されたブランドサイト群で構成される場合では、事業上の最終目的が同じだとしても、各サイトのKPIは若干違ってくることが想像できるかと思います。もともとコーポレートサイトは事業ポートフォリオや組織構成が表れやすいのですが、グローバルだとさらに如実にその傾向が出ます。それに合わせた目標設定をする必要がありますね。

中小企業こそ「思い」や「ストーリー」をブランド価値に

福山:僕は広告会社の人間として珍しいかもしれませんが、「ブランディング」という言葉は極力使わないようにしています。多くの企業にとってブランド価値はWebだけで実現できるものではありませんし、「コーポレートサイトでブランド価値を上げたい」という目的があったとして、どの数値がブランド価値向上に寄与しているのかという統一見解はまだ存在しないと思うんです。

ただ、多くのコーポレートサイトは、ニーズがあったときだけユーザーが訪れるもの。つまり、かなりの頻度で訪れているヘビーユーザーに、ちょっとの不便さがあっても許してもらえるようなサイト群とは違います。そのため、たまに訪れたユーザーに対して、コーポレートサイトで企業のブランド価値を棄損してしまう例は、残念ながらたくさんあります。

簡単に言うと、親切じゃない。文字が小さくて読みづらいだけでもブランド価値の棄損ってあり得ると思うんですよ。コーポレートサイトで守るべきは『ブランド価値を棄損してないし、やりすぎてない』というさじ加減ですよね。

小川:中小企業はそもそもブランドが立ってないので、ブランドにかける思いが強いんですよね。だからこそ、初めて訪問してくれたユーザーでさえも「この会社から買いたい」「このサービスを使いたい」と思ってもらうことが大事です。

じゃあ、その方法って何かというと、必ずしも値段じゃないんです。ストーリー。商品への思い、こだわり。たとえばソファを作っている会社なら、「国産のこういう素材を使って、ここにこだわって作っています」という職人のインタビューや、「こういうCSR(社会貢献)活動しています」とかが載っていること。サイトでそれを買う価値をどう伝えるかですよ。

ブランド名やサービス名でなく、例えば「制作会社 格安 東京」で入ってきた人でも、読むうちにファンになってしまうようなコンテンツ作りができれば最高ですね。そういう意味だと、私も最近伺った事例なのですが、北鎌倉のパン屋さん、ここのサイトはいいですよ。

小川氏、おもむろにPCを開いて解説を始める。

小川:サイトの作り自体は決して目新しいものではありませんが、『商品が届くまで時間がかかっても、ここから買おう』と思わせるストーリーがあるんです。

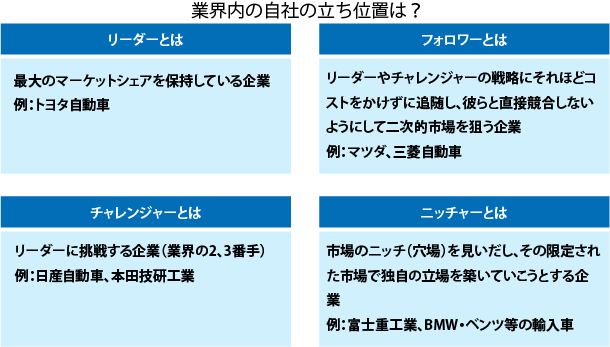

福山:自社がマーケティング戦略でいうところの「ニッチャー」にあたる企業なら、今お話にあったポイントを踏まえて、トップページや注力する商品・サービスのカテゴリトップをものすごく意識して作ると面白いと思います。

「リーダー」は全方位を意識しなければいけませんし、「チャレンジャー」や「フォロワー」は、逆に色が出しづらいですから。自分の会社がどこの立ち位置にいるのかまず知ると、有効な手だてが見えてきますよね。

(村田昭治 監修、小坂恕、三村優美子、疋田聰翻訳、プレジデント社、1996)

改善を考えた時、気をつけるべきこととは

小川:アナリストとして、コーポレートサイトの改善をご相談いただく企業様にお願いしたいことは、「まずは仮説を立てて動いてみよう」ということですね。分析やレポート、提案をいくら出しても、一緒に行動してもらえなければサイトは改善できません。

“試す”状態を続けることが改善への近道だと思います。あとは数字だけでなく、企業が求めるもの、思いを共有していただきたいです。それをサイトに落とし込めないと、施策が進んだ後で「そのKPIで良かったんだっけ?」となりますから。

福山:コーポレートサイトは関わる人数がどうしても多くなります。プロデューサーとして企業様にお願いしたいのは、何が自分たちの目的で、目標なのか、広報など主管となる部署がちゃんと主導して決めていただきたいということですね。そうしないとプロジェクトが始まってから意見があちこちから飛んできて進まなくなります。

また、パートナーを選ぶ際、制作側が提示するプレゼンは“提案者から見た最善の仮説”の提示の場に過ぎません。デザインなどの一芸に秀でているかどうかでなく、ぜひ提案の一貫性を重視していただきたいです。戦略・目的・目標・コンセプトなどの抽象性が、画面設計やデザイン、あるいはプロジェクトによってはバックエンドのシステムの提案などで一気通貫して具体化できているのか。それをみんなで握れていれば、プロジェクトの成功率はきっと高まります。