ニューロサイエンスに基づく広告動画の改善例

ニューロサイエンスの基本を解説した辻本氏は、次にニールセンが取り組んだ広告動画のクリエイティブ改善について事例を紹介した。米国の非営利団体であるAd Councilは、ペットシェルターに保護されている犬や猫の里親を募集する広告を作成。JULESという名前の犬が画面を走り回る動画だが、完成したオリジナル版を被験者に視聴してもらい、脳波やアイトラッキングを計測したところ、いくつかのシーンに改善の余地があることがわかった。

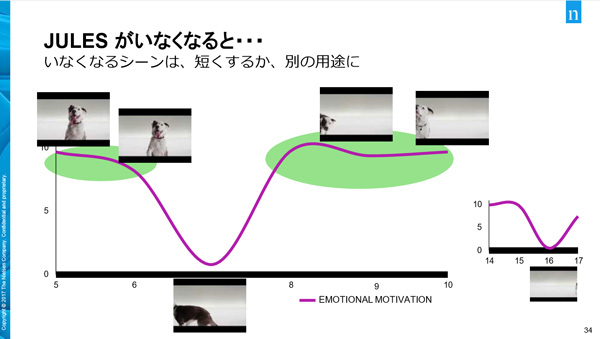

「感情関与のスコア(Emotional Motivation)を詳しくプロットしてみると、犬が画面からいなくなったときに下がっていました。アイトラッキングも調べてみると、重要なメッセージやロゴが出ている場面で、JULESに視線がいってしまっている。全体を通じて記憶スコアも低く、『かわいいね』という気持ちになってもらうことはできたのですが、重要な話と認識されにくかったようです」(辻本氏)

両社は結果を踏まえて再編集を行い、修正版を作成。JULESが画面からいなくなる時間を短縮する、動きに合わせて音を入れる、メッセージやアクションをシンプルにする、音声で読み上げるなどの改善を加えると、スコアは向上した。修正版のオンエア後は、Webサイトの訪問は133%増、データベース検索数は28%増とインパクトが見られた。

こうしたプロジェクトは、当該クリエイティブの改善に役立つだけでなく、自社に知見を溜め、今後作成するクリエイティブの質のブレをなくすことにも役立つ。辻本氏によれば、ニューロサイエンスによる調査で明らかになったベストプラクティスをプレイブックとしてまとめ、活用している企業もあるという。

売上リフトの5割が広告クリエイティブに起因

本イベントでは、Facebook Japan執行役員の中村氏を迎え、「脳科学から斬る! テレビ広告とデジタル広告クリエイティブの真実 ~ なぜFacebookが広告クリエイティブの質にもこだわるのか?~」と題した対談も行われた。

中村氏によれば、売上のリフトの約5割、もしくは5割以上が広告クリエイティブに起因しているそうだ。そのためFacebook Japanでは、クリエイティブの処方・改善にニューロサイエンスを生かし、質を向上させている。

(右)Facebook Japan マーケティングサイエンス ノースイーストアジア統括 執行役員 中村淳一氏

中村氏はクリエイティブ制作の前提として、人々の情報処理速度の速さを示すある調査結果を紹介した。

「ある同じ量の情報があった時に、その処理の速度を比べてみると、2001年の段階では約0.3秒だったそうです。ところが2014年には、それが約0.03秒まで縮まりました。要因の1つと言われているものがスマートフォンです。脳の構造自体は変わっていないのですが、情報を見て、すぐ取捨選択するという処理に慣れてきたのです。私たちはまさに、コンテンツを秒速で処理していると言えます」(中村氏)

また中村氏は自身の経験としても、テレビ中心だった時代は、比較的集中して視聴し、なるべく情報を取ろうとしていたのに対して、現在は自分にとって重要度の低い情報を意識から外す作業が上手くなったと感じているという。

この背景を辻本氏は、次のように説明した。

「人間の脳の処理容量は多くないので、いくらいっぱい情報に触れられる環境があったとしても、処理することができません。では容量の少なさをどのように補っているかというと、次にどんなものが来るか予測して、その予測通りに何かを処理していくというやり方をしている。予測には、基本的に自分の興味や過去の経験、そもそも“見たいもの”が強く反映されていて、そこにマッチする情報がきた時にパッと飛びつくという処理の仕方をしています」(辻本氏)

加えて辻本氏は、2002年から2017年までの15年間におけるデバイスの利用状況を観察したデータを紹介し、複数の画面をスイッチしながら情報を取得する“マルチスクリーン”という視聴環境にも着目すべきと語った。データによれば、若年層はテレビとスマートフォンの画面を頻繁に行ったり来たりしており、その間にも友達との会話をはさんだりしながら情報を取得しているそうだ。

テレビとスマートフォンのフォーマットの違いも意識する必要がある。スマートフォンの動画はスキップや他のコンテンツへのスイッチングが簡単なため、テレビCMのように最後に盛り上がりをもってくるのではなく、早い段階で興味を喚起する情報やメインメッセージを置くことが大切になる。

一方テレビCMは、周辺視野で見られている場合が多い。人の視覚情報は中心視の解像度が圧倒的に高く、周辺視野での視聴は解像度が低くなってしまうため、ブランドロゴやメッセージを伝える際は、大きくてシンプルであることが効果的だ。