ユーザーは動画広告のどこを見ているのか?

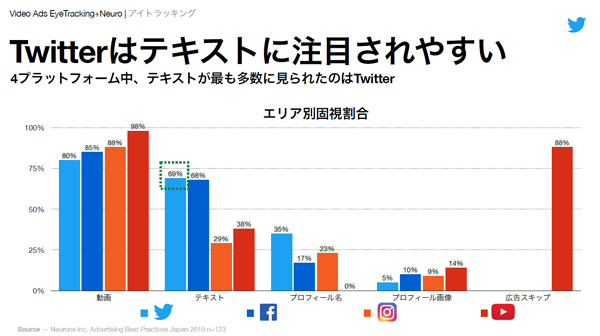

まず、アイトラッキングの調査では、ユーザーが動画広告のどこを見ているのかが明らかになった。動画広告を「動画」「テキスト」「プロフィール名(ブランド名)」「プロフィール画像(広告主のプロフィール画像)」「広告スキップ(YouTubeのみ)」のエリアに分類。プラットフォームごとに、各エリアを一瞬でも見た人の123サンプル内での割合を示したのが下記の図表だ。

たとえば「動画」のエリアに関して、Twitterは80%、Facebookは85%、Instagramは88%、YouTubeは98%と、今回調査したすべてのプラットフォームで8割以上の人が見ていた。

一方で、「テキスト」のエリアは、プラットフォームごとに差が大きく現われた結果に。TwitterとFacebookの「テキスト」は7割近く見られている一方で、Instagramは29%、YouTubeは38%だった。またYouTubeのみだが、「広告スキップ」は88%が見ていた。

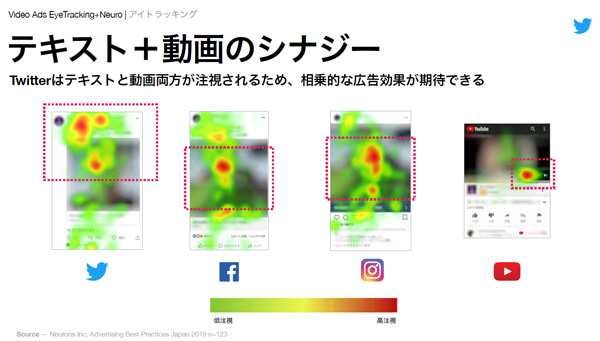

次に、動画広告のどのエリアを注視していたのかが、ヒートマップで示された。

プラットフォームごとに比較をしたところ、18素材すべてに同じような傾向が出ていたという。上図の緑はあまり注目してみていない、赤は非常に注視していることを示す。

テキストの部分を見た人の割合に対しては、先程の図表でTwitterとFacebookはほぼ同じだったが、注視を表すヒートマップを見ると、Twitterが圧倒的に高いことがわかる。注視しているエリアを比較すると、Twitterに関しては「動画」だけでなく「テキスト」もよく見られている。Facebook、Instagramに関しては、注視されているのは「動画」が中心だ。

さらに、各プラットフォームでみた広告の中のエリアが、どのような順番でみられていたかの平均を算出。TwitterとFacebookは、テキストがまず見られる「テキストファースト」である一方で、InstagramとYouTubeは動画が最初に見られる「動画ファースト」だった。

この背景には、「それぞれのプラットフォームのコンセプトが影響しているのではないか」と竹下氏は指摘する。

「たとえばTwitterは『テキスト』→『プロフィール名』→『動画』という順番になっている。これを言い換えると、『何を』『誰が』『どう伝えたいのか』という順番で見られていることがわかる。Twitterであれば、広告であっても、ストーリー性をもってみてもらえることが期待できる」(竹下氏)

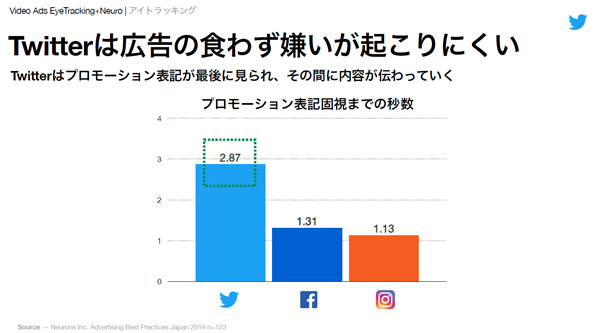

さらに、今回の動画のプロモーション表記を見る(動画を広告と判別する)までにかかった平均秒数を比較すると、Twitterは2.87秒と最も長い時間がかかったという。

※タップで拡大します

「これらの結果から、Twitterでは広告だと認識する前からテキストを読み、動画を見ている場合が多い。つまり、タイムラインに流れている一つのコンテンツとして、人々に広告が認識される」(竹下氏)

先に触れたJIAAの調査結果をうけた「広告の食わず嫌い」の懸念に対して、「Twitter上では広告の食わず嫌いが比較的起こりにくい利点があると言えるのではないか」と竹下氏は指摘する。