2万人規模でも専任者1名で。コミュニティのスケーラビリティ

日本におけるビジネスコミュニティの黎明は2006年頃に遡る。一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会代表理事で、Still Day One合同会社代表社員、株式会社ヌーラボ取締役CROの小島英揮氏は、自身が関わってきたコミュニティの変遷を振り返りながら、その価値創造プロセスを解説した。

パラレルマーケター/シリアルコミュニティビルダー。一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会代表理事、Still Day One合同会社代表社員、株式会社ヌーラボ取締役CRO。株式会社primeNumber社外取締役も務める

「IT業界には元々たくさんのコミュニティがありましたが、ほとんどはメーカーがあまり関与しない、自然発生的なものでした。しかし2006年に私がAdobe在籍時に作ったFlexユーザーグループ『FxUG』、2010年から始まったAWSユーザーコミュニティ『JAWS-UG』などが出てきて、ビジネスとコミュニティの関係の潮目が変わってきました」(小島氏)

特にAWSユーザーコミュニティの成長は驚異的だった。2010年2月に行われた勉強会の初回に120人の参加者が集まったというが、2023年には全国60拠点、年間400以上のイベントを開催し、延べ2万人が参加する規模に成長している。注目すべきは、この巨大なコミュニティを専任者1名で運営していることだ。「コミュニティマーケティングはスケーラブルで、サステナブル。この数字がそれを表しているのではないか」と小島氏は語る。

この成功に至るまでには15年という時間と、様々な試行錯誤があった。2009年のAWS日本法人設立当時、クラウドサービスに対する理解は低く、国産を重視する風潮もあったため、市場開拓は困難を極めた。

しかし、現在AWSの売上は、当時の日本のサーバー市場におけるTAM(Total Addressable Market)約6,000億円を上回っているとみられている。単に市場シェアを獲得しただけではなく、新たな市場創造を実現したということだ。

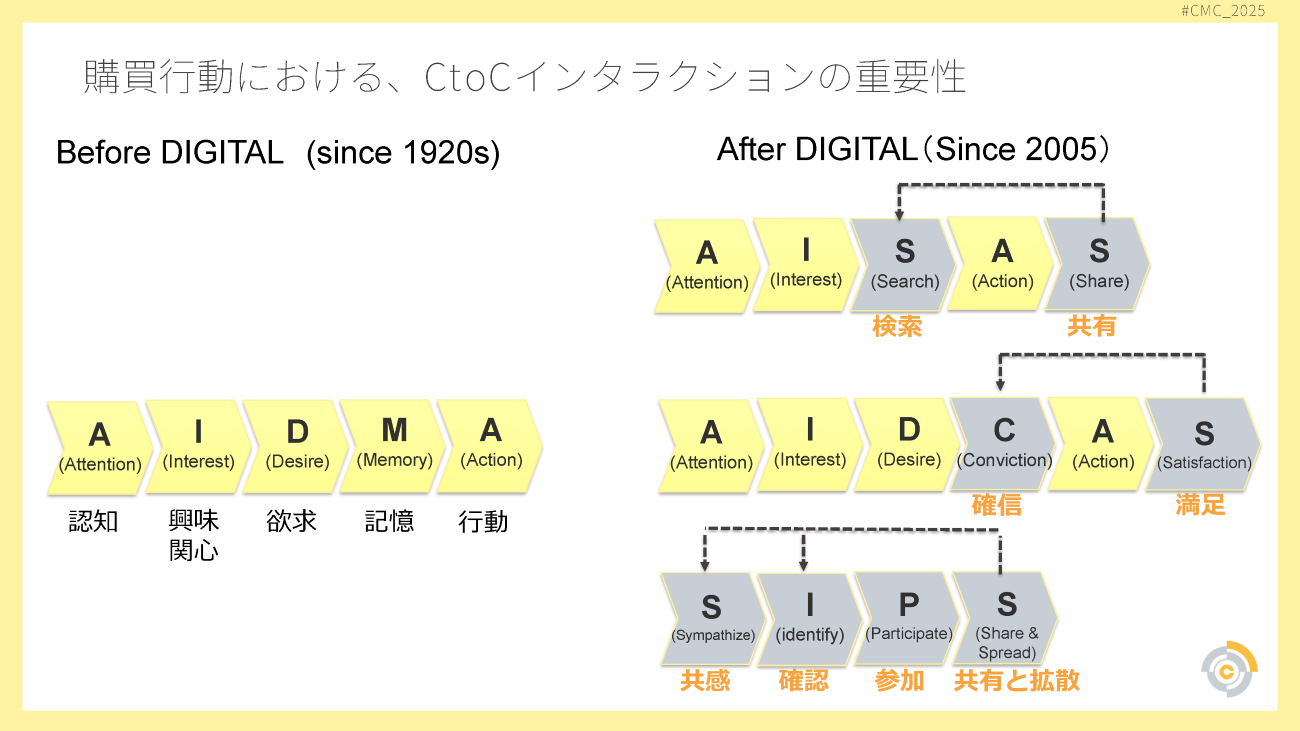

ターゲットの想起集合に入っていないと、問い合わせすら来ない

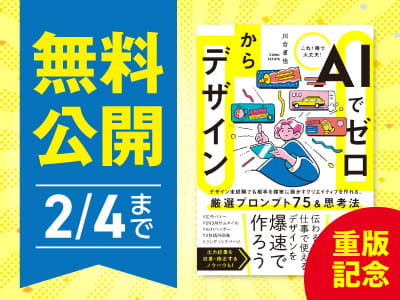

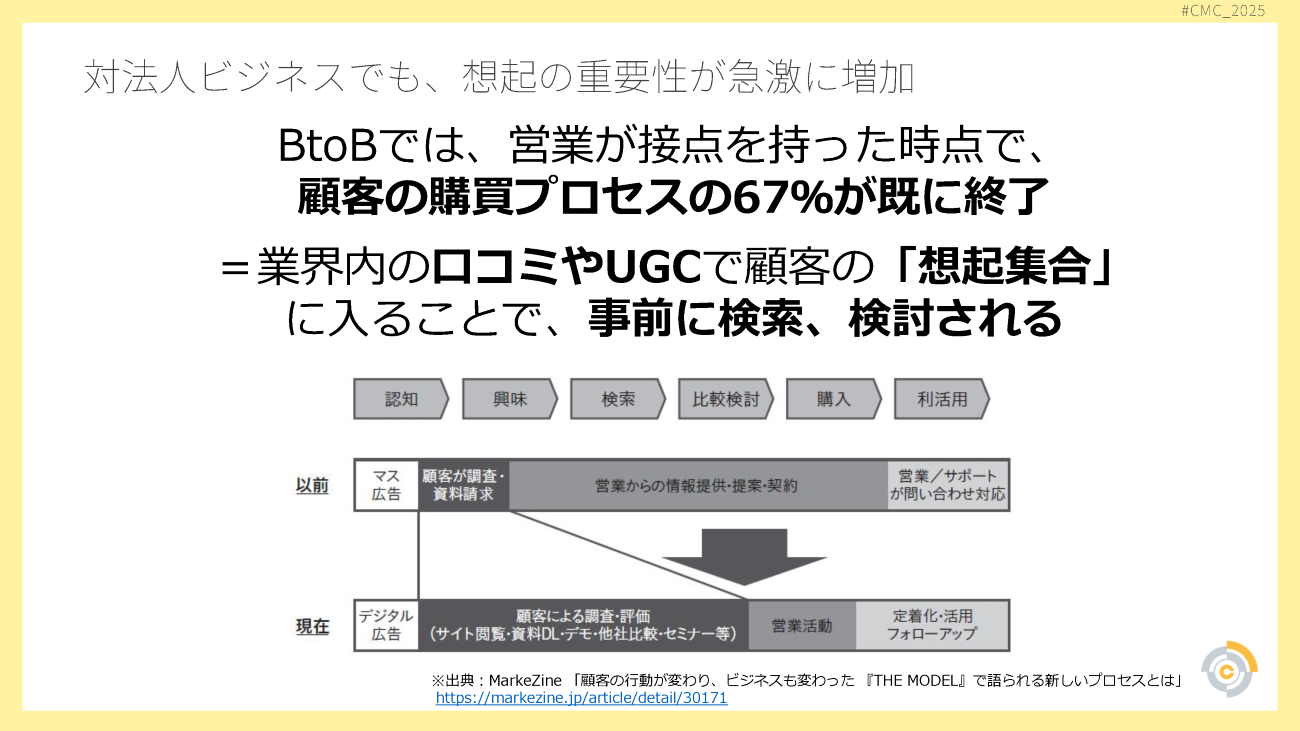

コミュニティマーケティングの本質は「想起」の獲得にある。小島氏は、広告や従来のマーケティング手法では限界があることを指摘し、顧客同士のインタラクションの重要性を強調した。

「どんなに広告を投下して商品をプロモーションしても、お客様は受け取りません。従来のような『認知を取れば購買につながる』という構造は、もはや機能していないのです。現在は購買後のお客様が情報を共有し、次のお客様の購買行動に影響を与えるCtoCインタラクションの時代。これはBtoBのビジネスでも同様でしょう」(小島氏)

「口コミやUGCによってお客様の想起集合に入っていないと、問い合わせすら来ないでしょう。そんな中で想起のきっかけになるのが、お客様の集団であるコミュニティなのだと考えています」(小島氏)

このような背景から、小島氏は2023年にコミュニティマーケティング推進協会を設立した。同協会では、コミュニティマーケティングを「知っている」から「できる」「成果につなげる」へと押し上げる支援と、自社にはまだ関係ないと思っている企業への啓蒙活動を両輪で進めている。

本セッションではここから、今まさにコミュニティマーケティングを推し進める2社として、カオナビ、GROOVE Xの事例が共有された。