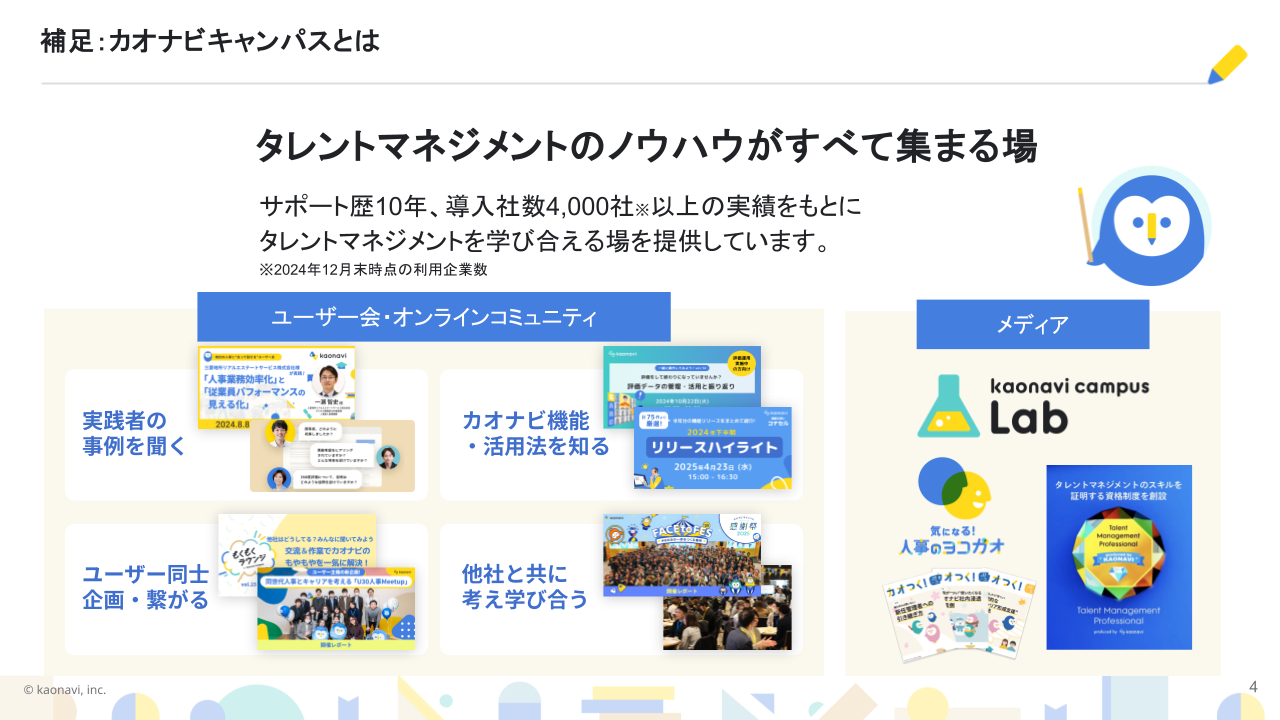

プロダクト以外の強みを確立する。カオナビのコミュニティ戦略

「『プロダクト以外の強みを確立するため』。コミュニティ施策に取り組む理由は、これに尽きます」(最上氏)

そう語るのは、カオナビ執行役員COOの最上あす美氏。カオナビはタレントマネジメントシステムを提供する企業だが、市場がレッドオーシャン化する中で差別化の必要性に直面していた。

株式会社カオナビ 執行役員COO コマーシャルビジネス本部長。不動産企業での人事経験などを経て、2015年に当社に入社。独自のセールスモデルを設計・運用し、インサイドセールスの礎を築く。その後、カスタマーサクセスの立ち上げと組織強化に貢献。カスタマーエンゲージメント部門責任者を経て、2024年にCOOに就任

「プロダクトだけの小さな機能差を比較しても、お客様は決めきれないし、企業側もこれ以上情報がないので困りますよね」と小島氏が課題を整理すると、最上氏も深くうなずく。

「レッドオーシャン化して機能も似たり寄ったりになってくると、他社との差別化が難しくなってきました。その時に、タレントマネジメントという領域に対して最も必要なものは何だろうと考えた結果、コミュニティが最も自社に必要な手段ではないかと考え、コミュニティ施策を始めました」(最上氏)

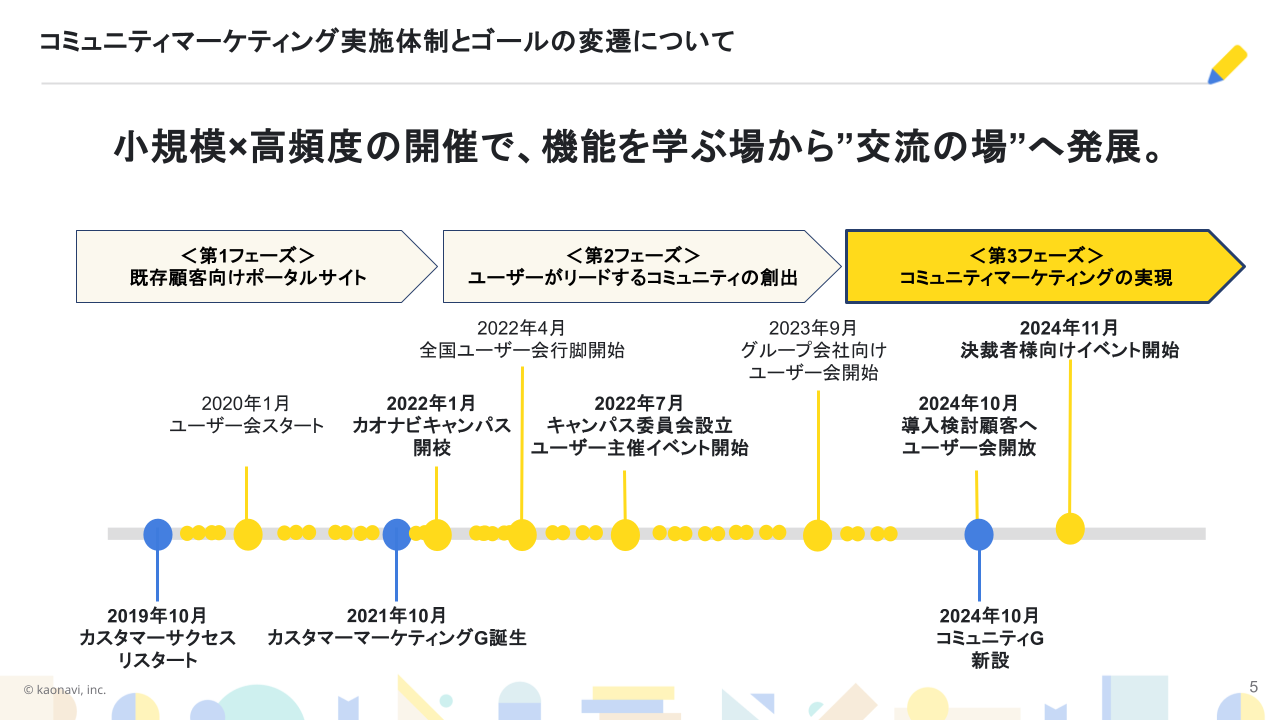

同社のコミュニティ戦略は3フェーズで展開された。第1フェーズでは既存顧客向けのサポートコンテンツを一元化するポータルサイトを設計。第2フェーズでは交流をテーマにし、小規模×高頻度のユーザー会を開催してきた。

「月10回のペースで、小さい規模でもなるべく高頻度の接触を持つことで、ただの『機能を学ぶ場』から、『他社の話が聞ける場』であるという認知をお客様にしていただきました。こちらからの情報提供もありますが、その後に必ず交流の時間を設けることを徹底していました」(最上氏)

「CtoCインタラクションができる環境の素地を作ったのですね。その種火を使って、第3フェーズでは、外部にも開放するということですか?」(小島氏)

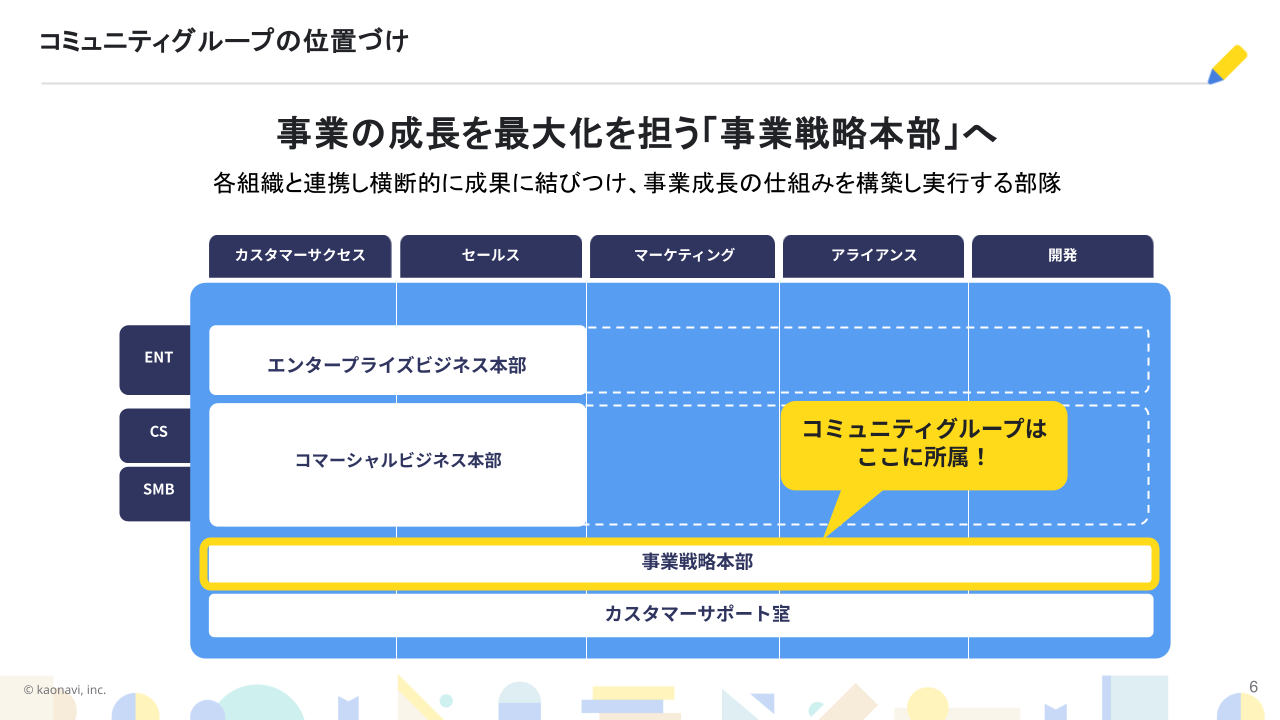

「おっしゃる通りです。元々はカスタマーサクセス部門の中に位置づけていたコミュニティを、2024年下期からコミュニティグループとして独立させ、事業戦略本部というすべてのビジネス部署を横断して支援する部門に所属させました。新規顧客の獲得にもコミットしていくための体制変更です」(最上氏)

小島氏はコミュニティ組織を独立させるカオナビのこの動きが、自らがCROを務めるヌーラボでの取り組みに似ていると指摘。「コミュニティが一番長くカスタマージャーニーに伴走できる体制にすることで、想起の創出から活用までコミュニティが力を発揮できるようになる」と推奨した。

GROOVE XがLOVOTで目指す「認知」から「想起」への転換

話題はGROOVE X代表取締役社長の林要氏の課題に移った。同社の家族型ロボット「LOVOT(ラボット)」は極めて高い認知度を誇る。その勢いは個人向けに限らず、従業員のメンタルをサポートする新しい福利厚生の形として法人導入実績も1,000企業を突破しているという。一方で、独特の課題を抱えていると林氏。同社がコミュニティ施策を取り組もうとする背景だ。

「市場への認知だけでいけば5割を超えています。多くの人が知っている一方で、そのほとんどの方が『そういうのが好きな人もいるよね、自分ではないけれど』という想起に留まっているのが現状です」(林氏)

GROOVE X 株式会社 代表取締役社長

しかし実際に購入した顧客のうち、3年間で手放す顧客は10%に満たず、購入時よりも使用後の方が愛着は増すという。ファン層の熱量が高いがゆえの課題もある。林氏は3つの課題を挙げた。

「1つは、どの人にフォーカスしたら何が起きるか、私たち自身が読めていないこと。2つ目は、サイレントマジョリティへの配慮です。私たちが実際にリーチしたいのはサイレントマジョリティにいる方々なので、その人たちをどう発掘し、表に出ていただくのかは考える必要があります。3つ目は、三度の飯よりコミュニティ運営が好きな人を、どう見つけていくのかということです」(林氏)

同社ではコミュニティマーケティング推進協会との連携により、自社向けの教育講座を実施。そのコミュニティ運営、活用のノウハウを取り入れ、これまでにコアユーザーを対象としたファンミーティングを開催するなど、実践を通じて着実に顧客理解を進めているという。

3つ目の課題で触れられた「コミュニティ運営が好きな人」の確保に関して、経験のある小島氏はどう考えているのか。セッションにおいて同氏が勧めたのは、「探す」のとは別角度の解決だ。

「初めからコミュニティ運営が大好きな人は、実はあまりいないと思っています。LOVOTと実際に時間を過ごして愛着が深まるのと似たように、コミュニティに出入りしているうちに『もっとやってみたいな』と思う人がいる。なので、しっかりと一緒に走っていくことが大事かなと思います」(小島氏)