低価格ブランドはもはや粗悪品ではない。生活者の意識変化

関税の引き上げや、株式市場の下落。最近は経済の憂慮すべきニュースが多いですね。物価高も相まって、値段を吟味しながら買い物を続けることが日常化している気がします。

低価格ブランドは生活の必需品に

こうした中、「低価格ブランド」が躍進しており、Flywheel社によると、2022年から2030年までに年平均で5%以上の市場成長が見込まれています。

※今回の記事では広義の量販店ブランド(総合スーパーマーケット、ファストファッション、専門量販店、ホームセンターなど)の商品/サービスを「低価格ブランド」と定義します。

この背景には多くの生活者の「購買力の低下」が原因と考えられます。調査によると、先進国も含めた生活者の半数以上が、基本的な生活維持(食事や光熱費など)のために倹約が必要で、低価格ブランドを購入することは、経済的に必要な行動となっていることがわかります。

低価格ブランドは「スマートなチョイス」に

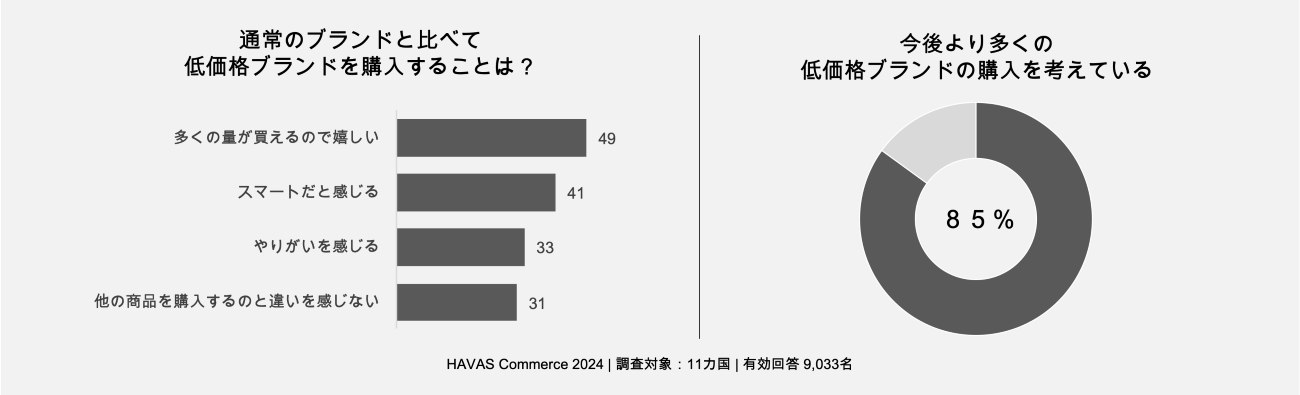

興味深いのは、低価格ブランドに対する生活者の意識の変化です。過去10年を時系列で見ると、低価格ブランドに付きまとう「品質」に対する意識は変転。従来の「安かろう悪かろう」という認識は大きく改善しており、一般的なブランドと比べて遜色のない品質が担保されている、と考えられるようになりました。

さらには、低価格ブランドを購入する行為に関しても「経済的にスマートな選択」だと捉え、そんな行動に「やりがいを感じている」といった傾向も見られ、心理的な満足感にもつながっていることわかりました。

将来的な低価格ブランドの購入意向も高く、インフレを背景に多くの生活者が倹約を求められる中、今後も広い分野で低価格帯のブランドが拡大をしていくことも考えられます。

このように、低価格ブランドは、もはや低品質な商品を低所得者が購入するものでなく「生活の必需品」として市民権を得ており、さらには単なる節約ではなく「賢い選択」であると考えられています。では、この競争力/イメージ変容の源泉はどこにあるのでしょうか?今回の記事では、事例を踏まえながら深掘りをしていきたく思います。

感情的なエンゲージメントの例(1)Lidl - Those Who Support Us

近年の低価格ブランドの広告では、基本的な価格メッセージにとどまらず、より深いレベルで生活者とのエンゲージメントを図っていることが特徴です。いくつか事例を紹介させてください。

1つ目は、ヨーロッパを中心に店舗展開をしているスーパーマーケットチェーン、Lidl(リドル)の事例です。

同ブランドの2023年のCMでは、Lidlの従業員であり、息子のアイスホッケーの夢を応援し続ける献身的な母親の物語が描かれました。

幼いころから努力を重ね、苦難を乗り越えて大きな舞台に立つ息子。そのストーリーの中で周辺的にLidlの存在が描かれます。このコマーシャル動画は、アイスホッケーの世界選手権とフィンランド代表チームへのスポンサーシップに合わせて展開されたものですが、普遍的な家族の人間性にスポットが当てられた物語は、多くの視聴者から共感を得ました。

感情的なエンゲージメントの例(2)Tesco - Clubcard Turns 30

続いては、イギリスに本社をおく総合スーパーマーケット、Tesco(テスコ)の事例です。2025年、Tescoのロイヤリティプログラム(クラブカード)の30周年を記念してキャンペーンを展開。テレビCMでは、テスコの常連客にも関わらず、クラブカード入会を断ってきた夫婦の30年間が描かれます。

最初はポイントに興味がなかったのに、月日が経つにつれてクラブカードの利点に気づき、徐々に乗り遅れた想いが重なり、最終的はサスペンスのように (勝手に)追い詰められていくといった内容。個人的には、90年代のクラブで頻繁にかかっていた「Sandstorm(by Darude)」の楽曲が、当時の空気感やノスタルジーをよく表現しているように思います。入会をついつい断ってしまうあるあるに、共感される方も多いのではないでしょうか。