実はほとんどの企業がPDCAを回せているようで、回せていない?

MarkeZine:テクノロジーの発展により、マーケティングの現場には「データ」や「ツール」が整備されています。そのような状況にも関わらず、岩田さんが「多くのマーケティング責任者はPDCAを回せていない」とお考えになるのは、なぜでしょうか?

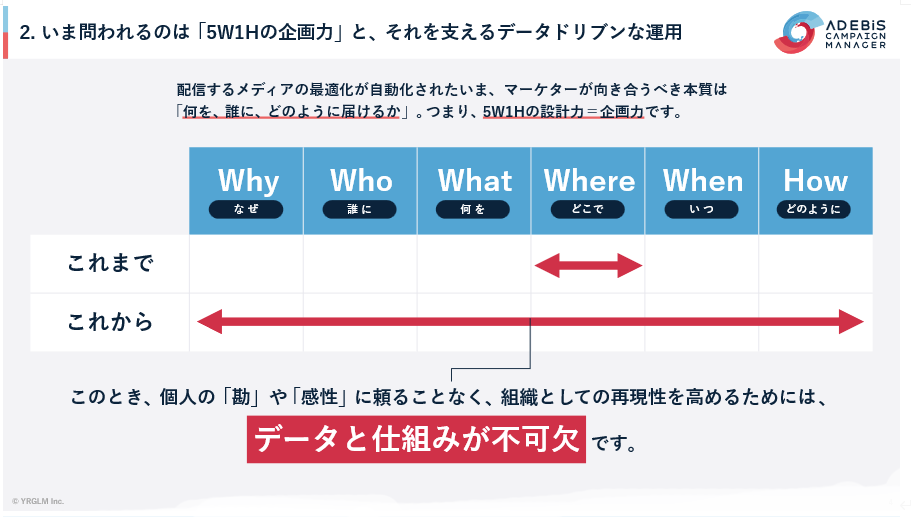

岩田:振り返ると、2000年代は「どのメディアに出稿すれば費用対効果が高いか」というメディア選定が主要な差別化要因でした。しかし、テクノロジーの進化によりこの選定作業は自動化され、コモディティ化が進んでいるのは皆さんご存じの通りです。さらに、各プラットフォームでAIによる広告配信の自動最適化が進んでおり、広告運用での競争優位性も働かなくなっています。

結果、何が起こったか? マーケティングには、より総合的で本質的な力が求められるようになりました。環境や競合の変化を分析し、戦略を策定して、クリエイティブで表現する。つまり、Why・Who・What・When・Where・Howという複合的な要素での競争が求められるようになったわけです。これらの要素は、施策ごとに異なるため、過去の成功例をそのまま実施しても同様の成果は期待できません。データはあるのに再現性が実現しない理由は、ここにあると考えます。

また、多くの企業がこうした複合的要素を含めて、マーケティングのPDCAサイクルを回せていないことも深刻な課題であると見ています。メディア選定中心の時代はCPAの良し悪しでPDCAを回せていましたが、現代はより総合的な判断が必要であり、従来のアプローチでは対応しきれません。

MarkeZine:多くの企業が「自社はPDCAを回せている」と認識していそうですが、それはメディア領域に限定されたPDCAであることが多い、という指摘ですね。

岩田:はい。たしかに、メディア選定など限定的なフロー内であれば、PDCAを回せている企業もあります。ですが、以下のチェックボックスがすべて満たせない場合、本当にマーケティングPDCAが回せているとは言えないと思ってよいでしょう。

・これまでの施策は、結果や考察とともに記録が残されていますか?

・過去の施策情報が一元管理されており、誰でも簡単に閲覧できますか?

・新しい企画を立てる際、過去の成功や失敗を効率的に参照できていますか?

・エースの異動や代理店担当者の交代があっても、同じ成果を再現できる仕組みがありますか?

・新人や異動者がチームに加わった際、業務プロセスが明確で、過去の知見を活用しながら短期間で成果を出せますか?

本当の意味で「再現性」を求めるなら、そのカギはMCMにある

MarkeZine:そうした課題に対し、企業はどのように動けばよいでしょうか?

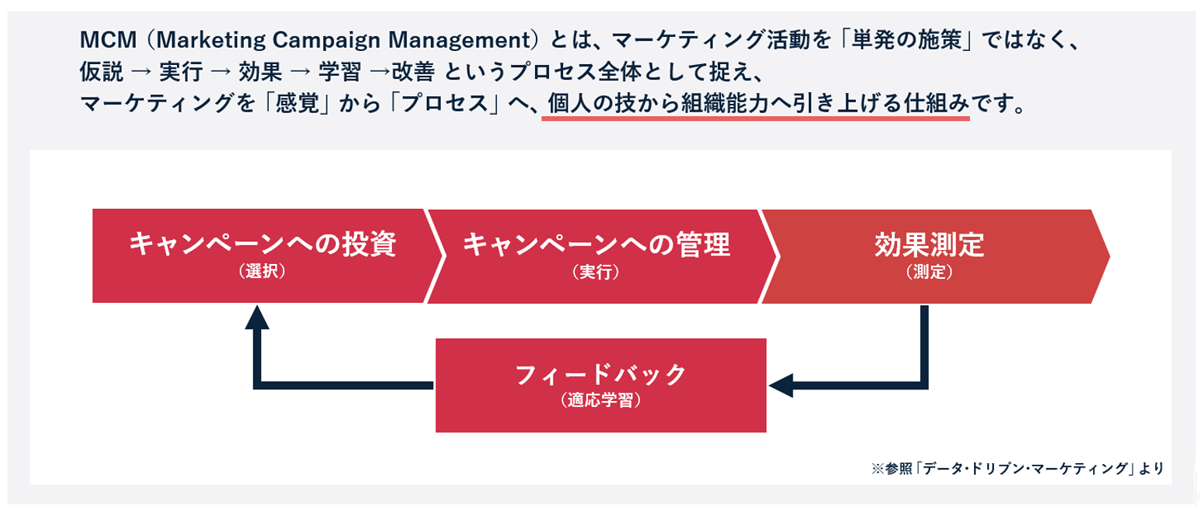

岩田:上記課題の解決のカギは、『データ・ドリブン・マーケティング』著者のマーク・ジェフリーが提唱するMCM(Marketing Campaign Management)にあると考えています。MCMとは、マーケティング活動を「単発の施策」ではなく、仮説→実行→効果→学習→改善というプロセス全体として捉える概念であり、マーケティングを「属人的な感覚技」から「組織能力によるプロセス」へ引き上げる仕組みです。

ごく基本的なプロセスに聞こえるかもしれませんが、改めて注目していただきたいのは、施策ごとに適切な計測を行い、その結果を組織的なナレッジとして蓄積できているかという点です。多くの企業は「今回の施策は成功だった」「次回はこちらの手法を試してみよう」という個別判断で完結し、組織全体の学習につながっていません。

つまり、重要なのは、施策の成果が適切に計測され、そのデータが組織のナレッジとして体系的に蓄積されること。さらに、それらが次の施策へ有効活用されていくという俯瞰的なフィードバック機能をインストールすることです。このフィードバックプロセスの有無が、マーケティングで成果を上げられる組織とそうでない組織の大きな分かれ目になると考えます。

営業と同様に、マーケティングのプロセスを「システム化」する

MarkeZine:フィードバックプロセスが組織にインストールされている状態とは、具体的にどういったイメージでしょうか?

岩田:たとえば、営業も以前は属人的な活動でしたが、セールスフォースの普及により、組織的な活動に変化しました。名刺管理から顧客へのアプローチまでがプロセスとして確立され、記録・共有されることで、担当者が変わっても同じクオリティを維持できるようになっていますし、効果的な手法の分析も可能になっていますよね。

一方マーケティングは、暗黙的な手順は存在するものの、プロセスがシステムとして組み込まれていないため属人的になっており、データも蓄積されない状況が続いています。MCMの根幹は、マーケティングのプロセスをシステムとしてインストールすることで、日々安定的に運用し、データを蓄積して次に活かせる状況を実現することにあります。

私自身、初めてMCMの考えを知った時、はっとしました。当社は計測を専門とする会社でありながら、フィードバックプロセスが十分に機能していなかったことに気づいたからです。

たとえば、弊社でもメンバーの入れ替わりの影響で、過去に失敗した施策が改めて企画として上がってくることがありました。これも、本当の意味でPDCAが機能していなかったからでしょう。データ収集や分析の技術を持つ企業であっても、組織的な学習サイクルの構築は別の課題として存在するのです。

MCMの「初級」「中級」「上級」レベル、あなたの企業は?

MarkeZine:MCMがインストールされているか否かで組織能力に差が出るとのことですが、MCMの成熟度は様々なのでしょうか?

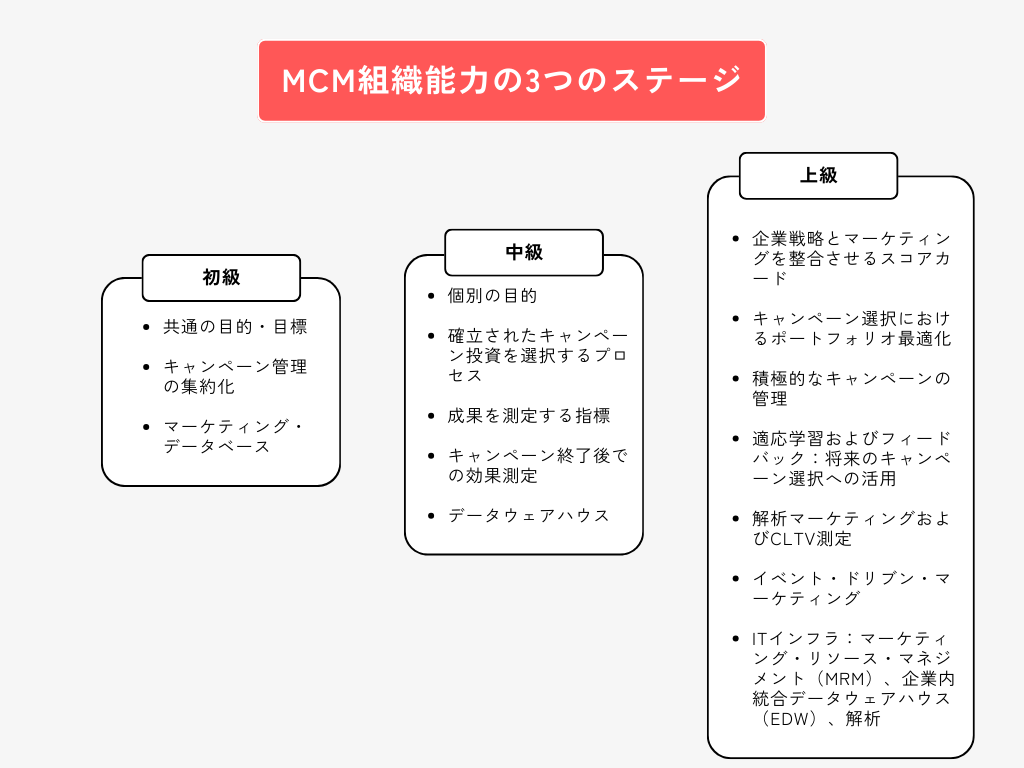

岩田:MCMには3つのステージが設定されています。

初級レベルは、マーケティングキャンペーンの目的が整理され、情報が適切に管理されている状態。続く中級レベルは効果測定がしっかりと実施されている状態で、上級レベルは企業戦略とマーケティングを整合させ、収益性も含めた包括的なマネジメントが実現されている状態を指します。

現状、多くの日本企業は中級レベルに位置していると感じます。経験則に基づいた施策の実行や、データの収集、最低限の振り返りなどは、ほとんどの企業が一定レベルで実施しているでしょう。しかし、収集したデータや振り返りの結果が、次に有効活用されていないケースが多いと思います。

結果として、多くの企業では施策が「やりっぱなし」で終わってしまい、組織としての学習や成長に結びついていないのではないでしょうか。

3つのステップでMCMを実践する「AD EBiS Campaign Manager」

MarkeZine:イルグルムは、MCMを実践し、マーケティング業務の再現性と生産性を向上させるSaaSプロダクト「AD EBiS Campaign Manager(以下、アドエビス・キャンペーン・マネージャー)」を提供されています。アドエビス・キャンペーン・マネジャーについて、詳しく教えてください。

岩田:MCMは非常に優れた概念ですが、マーク・ジェフリーの著書の中でも解説は概念的なものに留まっており、具体的な実践方法については各社で考えなければならないものになっていました。そこで、弊社が開発したのが、MCMの概念を誰でもすぐに実践できるプロダクト「アドエビス・キャンペーン・マネジャー」です。当社の強みであるSaaSプロダクトの開発力とAIの技術力を掛け合わせ、MCMをプロダクト上で具現化しています。

MarkeZine:アドエビス・キャンペーン・マネジャーでは、どのようなフローでPDCAを回していくのでしょうか。

岩田:「アドエビス・キャンペーン・マネジャー」では、マーケティングのフローを、大きく3つのステップに整理しています。

まず「1.施策」のステップで、施策をプロダクト上に登録します。これにより、施策の目的・実施内容・クリエイティブなどの情報の一元管理が可能になります。次は「2.実績結果の管理」です。アドエビスと自動連携し、KPIに与えた影響を可視化することで、振り返りの効率を改善します。そして最後が肝心の「3.AIによる改善提案(フィードバック)」です。過去の施策内容・結果に基づき、対話型AIが次の施策立案をサポートします。

自社の過去実績をもとに、AIが具体的なフィードバックを

MarkeZine:各キャンペーンの「Why・Who・What・When・Where・How」と「その結果」をアドエビス・キャンペーン・マネージャー上で一元管理し、MCMで重要とされている「フィードバック機能」をAIで実現するわけですね。

岩田:はい、アドエビス・キャンペーン・マネジャーはそれぞれのステップでAIがサポートしますが、特に3つ目の改善提案のステップで最もAIが活用されています。

ぜひ、デモ動画をご覧ください。アドエビス・キャンペーン・マネージャーには、過去に実施した施策情報が取り込まれている状態です。ここで「AIアシスト」機能を使用すると、過去のデータを参照しながら、次にどのような打ち手が効果的かを提案してくれます。「今すぐ実践できる改善策」や「明日から使えるノウハウ」といった即効性を重視した質問に対して、蓄積されたデータに基づいた具体的な提案を受けることができます。ChatGPTなどで質問した場合とは異なり、一般論ではなく、自社独自の知見を参照した提案ができる点がポイントです。

これにより、マーケティングチームに新しく参加した人でも、即日で10年分のナレッジを参照しながら企画を立てることができるわけです。

MarkeZine:ですが、10年分のデータをアドエビス・キャンペーン・マネージャーに入れ込むのもまた大変そうです。

岩田:そうですよね、独自の施策情報がないと的確なアウトプットが出ないという課題はあります。そこで活用いただきたいのが「ナレッジインポート機能」です。これは日々のマーケティング業務で作成される企画書、広告レポート、議事録などのドキュメントをアップするだけで、AIがマーケティングの文脈を理解して、目的・ターゲット・成果・考察といった重要情報を自動で抽出・要約し、組織全体で再利用できる「共有ナレッジ=組織の知見資産」として体系化するものです。

これにより、埋もれていた過去の資料や知見をすぐに取り出せるようになり、ノウハウの断絶や資料探索によるロスを防止。経験則に頼らず、過去の議論や成果を踏まえた再現性の高い施策実行が可能になります。さらに、この共有ナレッジはAIアシスト機能の学習データとしても活用され、提案の精度と実用性を高めます。

こうしてナレッジを継続的に蓄積することで、「やって終わり」のマーケティングから「積み上がっていく」マーケティングへと進化させることができるのです。

アドエビス・キャンペーン・マネージャーで日本企業のマーケティングレベルを上げていく

MarkeZine:アドエビス・キャンペーン・マネージャーを導入した企業からは、現場の変化や効果について、どのような声があがっていますか?

岩田:アドエビス・キャンペーン・マネージャーをご紹介すると、最初は「自社では既にマーケティングのPDCAはできている」といった反応をいただくことが多々あります。しかし、実際にアドエビス・キャンペーン・マネージャーを使わないパターンと使ったパターンで、アウトプットを比較していただくと、その差に驚かれることが多いです。

個人の知見の範囲内だけで作成したものと、蓄積されたすべてのデータを活用して「こういう根拠があるからこちらが良い」と企画したものとでは、アウトプットの質が異なるのは当然ですよね。最終的に「アドエビス・キャンペーン・マネージャーは必須のツールですね」と言っていただけるようになります。

MarkeZine:最後に、マーケティング組織の課題解決を目指す読者に向けて、メッセージをお願いします。アドエビス・キャンペーン・マネージャーを導入することで、組織やビジネスはどのように変わるのか、未来像をお聞かせください。

岩田:これからの労働人口不足の時代において、優秀なマーケターの採用は一層難しくなると考えられます。人材の流動性も高く、長期的な人材確保は容易ではありません。

アドエビス・キャンペーン・マネージャーによって、マーケティングを個人技の時代から組織能力へと引き上げることができれば、人が変わっても同じ、あるいはそれ以上の再現性の高いマーケティングを実現することが可能になります。私たちはアドエビス・キャンペーン・マネージャーの提供を通して、日本企業の競争力強化に貢献していきます。