75%のユーザーがECでの購買体験に不満。チャットボットも逆効果?

2025年からマーケティング業界でバズワード化し、急速に話題を集めている「AIエージェント」。AIチャットボットサービスを展開しているZEALSでは、接客に特化した「接客AIエージェント」の「Omakase.ai」を開発し、“おもてなしの精神をWeb上に宿す”試みにチャレンジしている。

年々AIエージェントの技術的な発展が進む一方で、結局のところマーケターが気になるのは、「接客AIエージェントは本当にマーケティングに活用できるのか。売上に寄与するのか」という問いだろう。これに対し、渡邊氏は「実店舗とECの体験の差」に着目して解説した。

オンラインショッピングが当たり前になった現在でも、75%ものユーザーがオンライン上の購買体験に不満を抱えていると言われている。この不満を接客AIエージェントで解消できれば、売上効果につながることは明白だろう。ではなぜ、オンラインでの購買体験は満足度が低いのか。実店舗の構成要素と比較して考えてみよう。

実店舗を構成するのは「売り場」「商品」「接客員」の大きく3つ。「売り場」と「商品」はECサイトでのデジタル化がほぼ完了しているといえよう。一方で、顧客の悩みに応じて対話しながら導く「接客員」に相当する存在は不足している。いわゆる「チャットボット」がその役割として導入されてきたが、十分に機能しておらず、むしろ顧客体験を損ねてしまっている可能性があると渡邊氏は指摘した。

「たとえば靴屋でブランドや商品ごとの微妙なサイズの違いを聞こうとしたとき、実店舗の接客員は柔軟に返答してくれますが、ECサイトのチャットボットはほとんどの場合、うまく返答してくれません。75%の人が感じるストレスを軽減すべく導入されたチャットボットのはずが、さらにストレスを与え、離脱させる要因になってしまっているかもしれないのです」(渡邊氏)

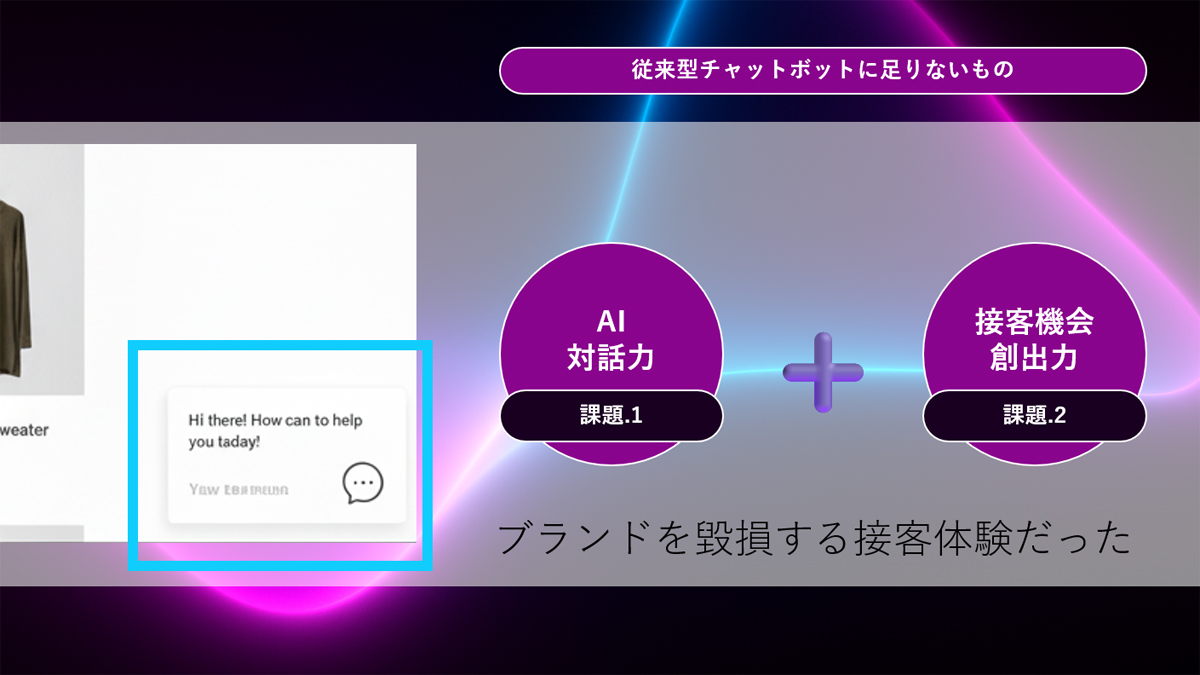

従来型チャットボットに不足する2つの「力」とは

なぜチャットボットでは顧客体験を改善できないのか。渡邊氏は従来型チャットボットに足りないものとして、2つの課題を挙げた。

1つ目は「AI対話力」。これまで、多くのチャットボットはシナリオや分岐をあらかじめ設定しておき、そのストーリーに沿ってユーザーに接客する仕組みだった。また、直近1~2年ではAIを使ったチャットボットも開発されていたが、返答スピードや正解率に課題がある状況だ。いずれにせよ実店舗のような「対話」は提供できておらず、ユーザーのストレスを増幅させていた。

2つ目は「接客機会創出力」。大前提として、ECでの接客は「受け身」の姿勢で設計されているため、ユーザーがアクションを起こさなければ始まらない。しかし、実店舗では接客員が積極的に声をかけ、顧客の購買意欲を引き出すシーンのほうが多いだろう。高頻度であれば改善もしやすい。一方、ECではPDCAを回す機会が少なく、「対話」を磨く機会も限られていたのだ。

「ストレス体験の積み重ねが、ブランド価値の毀損につながってしまうかもしれません。そういった観点でも、一刻も早くオンラインでの顧客体験を改善していくべきでしょう」と、渡邊氏は警鐘を鳴らした。