フルフィルメント、設備投資、店舗数から見えてくるWalmartとTargetの戦略の違い

Target不振の要因は、突き詰めると「未来投資」を先延ばしにし、店舗という「レガシー資産」における利益を追いかけた結果だ。Walmartとの映像と数値比較で読み解いていこう。

1.実店舗を強みにしてきたTarget、テクノロジー基盤を拡張してきたWalmart

元々、Targetは「実店舗こそ自社の強み」としてきた。オンライン注文のピッキング処理を店舗で行うなど、物流工程はいまだ店舗での手作業に多くを依存しており、即時性・大量処理・低コスト化を可能にする「自動化」「オンライン起点」への転換を進められていない。技術的な遅れは明白だ。

対照的に、Walmart(およびAmazon)は、フルフィルメントセンターの拡張を続けてきた。WSJが報道した、各社の物流システムの実態の動画を見ると、その違いがよくわかる。

AmazonやWalmartが迅速な配送を競争価値とし、さらにセラー市場を拡大するためのフルフィルメントセンターの自動化を進めているのに対し、Targetが依存する「自社仕入れ・店頭・手作業」モデルは、速度とコストと「セラー市場の成長」の両面で競争劣位に立たされている。

小売の店舗起点型モデルは、人手に依存せざるを得ないことに加え、店舗スペースという物理的な制約もある。近年、Amazonなどが拡張している「エンドレスアイル」とは対照的な閉鎖的構造であり、来店に依存のモデルでは消費者に定着した「思い立ったらすぐ」「即日」「翌日」の配送ニーズに応えられない。

現に、既存店舗で従業員が手作業でオンライン注文を処理する現行の仕組みは既に限界に達しており、従業員の負担増や、店舗での品切れ、顧客体験の低下を引き起こしていた。こうした状況を打開するため、新CEOはオンライン注文の店舗からの出荷配送をシカゴで一部停止するテストを実施、これを年内に30~40店舗へ拡大する施策に踏み切った。

2.IT設備投資の差は10年で10倍に

続いて下記図はWalmart(図3)とTarget(図4)の設備投資額の推移だ。比較することで、両社の戦略的方向性の違いがさらに鮮明になる。

![【図4】Targetの設備投資推移(単位:10億ドル[$Billion])、Targetの各年度の年次報告書(10-K)掲載図表をもとに筆者作成](https://mz-cdn.shoeisha.jp/static/images/article/49999/49999_12.png)

![【図4】Targetの設備投資推移、Walmart(図4総額)との比較(単位:10億ドル[$Billion])、Targetの各年度の年次報告書(10-K)掲載図表をもとに筆者作成](https://mz-cdn.shoeisha.jp/static/images/article/49999/49999_13.png)

図3のWalmartは、2015年度以降、テクノロジーやシステム刷新へのIT投資(青色部分)を毎年拡大してきた。2025年度には単年で212億ドル(約3兆円)を投資しており、過去10年間の累積投資額は15兆円に及ぶ。この継続的な投資の積み上げが、同社の競争優位を支える基盤となっている。

一方、図4のTargetの2024年度のテクノロジー関連の投資(サプライチェーンを含む)は15億ドル(約0.3兆円)に留まる。Walmartの212億ドルに対し、わずか7%に過ぎない。これが積み重なり、過去10年間のテクノロジー投資累積は、多く見積もっても100億ドル(1.5兆円)程度で、Walmartとの投資量の差は10兆円以上開く。

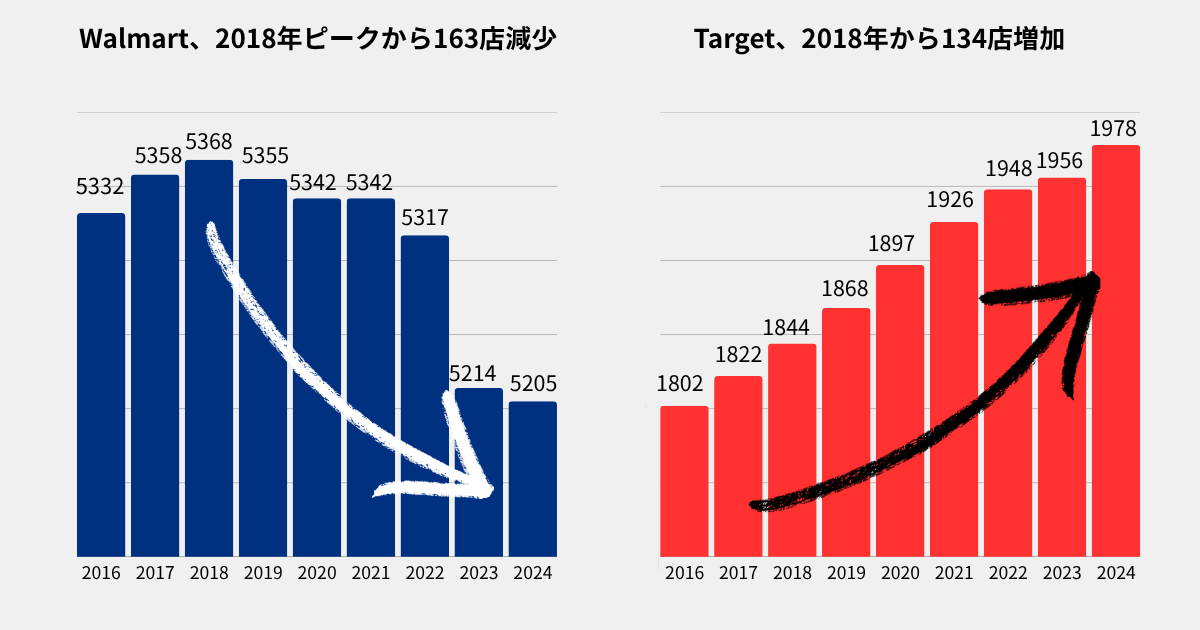

3.店舗数を抑制するWalmartと、拡大を続けるTarget

図5は、2016年以降のWalmart(およびSam’s Club)とTargetの米国店舗数推移を示している。図4で確認した通り、Targetの投資の中心は新規店舗が対象となっており、テクノロジー投資はあくまで補完的な位置づけに留まっている。Walmartの投資の対象が「店舗」から、新業態へシフトしていると読み取ることができる。