ポイント2:カテゴリーを細かく設定する

2つめのポイントは「カテゴリーを細かく設定する」です。これは、商品リスト広告において自社商品の表示回数を増やす確率を高めるために重要になります。商品データベース内の商品をカテゴリー分類するために、下記の2つの属性などを使用します。

●Google商品カテゴリー [google_product_category]

Google側が規定する商品分類に基づいて、登録する商品のカテゴリーを指定します。この属性には、カテゴリー分類ツリーにある値を 1つのみ指定します。

●商品カテゴリー [product_type]

この属性ではGoogle側が規定した商品分類で定義されたカテゴリー、もしくは自社で決めたカテゴリー名を使用可能です。

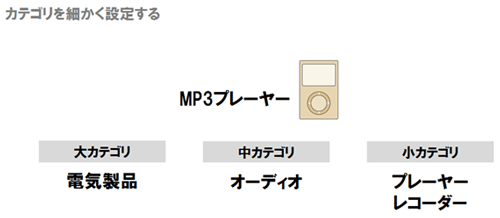

カテゴリーに関しては商品の幅広いカテゴリーを示す大分類、中分類、小分類とより詳細に設定できます。

ここで理想的なカテゴリー設定を例を挙げてみましょう。例えば、MP3プレーヤーの場合は、「電気製品>オーディオ>プレーヤー、レコーダー>MP3プレーヤー」というカテゴリー構造が理想的です。一方、カテゴリーが「電気製品」または「電気製品>オーディオ」までしか設定されていない場合は、表示機会のロスに繋がってしまいます。だからこそ、このポイントをしっかりと対策することが重要なのです。

ポイント3:データアップロード方法の見直し

3つめは「データアップロード方法の見直し」です。掲載商品の情報追加・変更対応作業が追い付かずに、生まれてしまう販売機会をロスしてしまうといった課題を多くの方が持っています。加えて、販売機会のロスを防ぐために押さえておきたいポイントは、「自社商品の広告反映時間の短縮化」です。アップロード方法を変更することで、マーチャントセンターにデータを登録してから実際に広告反映されるまでの時間を早めることができます。

具体的には、Googleでは「Google Content API for Shopping」というAPIを公開していて、データを全件更新ではなく差分更新にすることで、Googleマーチャントセンターのデータ処理・自社商品の反映時間を短縮化することができます。

Googleマーチャントセンターへのデータアップロード方法によって、それぞれ商品の広告反映時間が異なると言われています。上の図は、アップロード方法をまとめたものです。上からAPI、FTPサーバー経由、手動でのアップロードと広告反映時間が早い順番に記載しています。

商品の入れ替わりが頻繁に行われる企業は、自社にとって最適なアップロード方法を検討してみてください。そうすることで、在庫切れなどの販売機会ロスを防ぐことができ、ユーザーの離脱を防ぐことにつながります。