CV率を2倍にしたSaaS企業が取り組んだ、たった一つのこと

一つ目は、昨今急増しているSaaSプロダクトを扱う企業のCVポイント設計の事例だ。

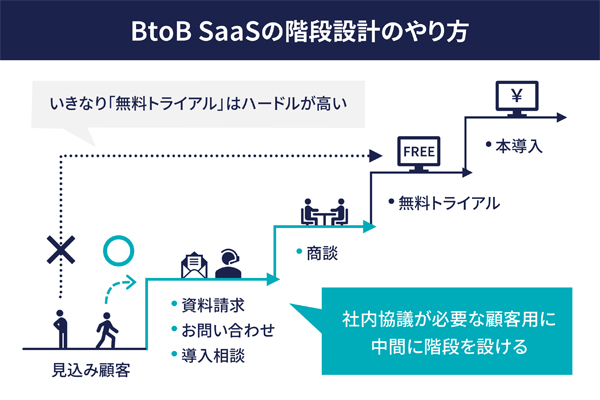

SaaSやサブスクリプション型サービスの代表例である「DropBox」や「Evernote」などの影響か、BtoB SaaS企業のWebサイトのCVポイントには、「無料トライアル」だけが設置してあるケースが散見される。

経営者が直接使うサービスであれば、自らが決裁権をもっているため、すぐに「試してみよう」となるかもしれない。だが、ほとんどの企業においては、BtoB特有の社内説明、社内調整、稟議のプロセスが存在する。そのため、いきなり「無料トライアルを使ってみよう」というわけにはいかず、資料を請求して自社で使えるかを確認し、社内調整をするプロセスを踏むことがほとんどだ。

そのためCVポイントの設計は、下図のような資料請求、お問い合わせ、導入相談、商談、無料トライアル、本導入という流れが望ましい。

当社のクライアントであるBtoBのSaaS企業も、CVポイントに「無料トライアル」しかなかった状態から「資料請求」を追加したところ、すぐにCV率が2倍になった。SaaS企業でなくても、自社のWebサイトは適切な階段を提示できているか、チェックしていただきたい。

オウンドメディアの記事下も、階段設計が重要

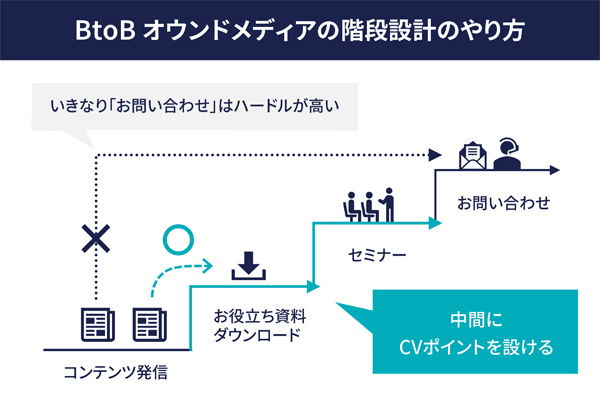

二つ目は、オウンドメディアのCVポイント設計に関する事例だ。オウンドメディアに取り組む企業が年々増えている中、当社によく寄せられる悩みに「PVは伸びているのに、CVにつながらず、売り上げが増えない」というものがある。

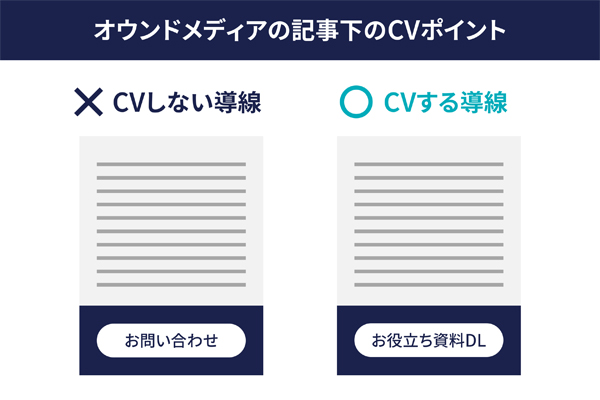

このときオウンドメディアを見てみると、ノウハウやお役立ち情報を読んでいる見込み顧客に対して、ブログ記事の下で「詳しくはお問い合わせください」「サービスに関する資料はこちら」などと誘導してしまっているケースが多い。

つまり、CVポイントの設計が下図のようになっているのだ。

一読者として考えると、ブログ記事を読んでいきなり「この会社に問い合わせしよう!」とはならないはずなのに、そのようなCVポイント設計になってしまっているオウンドメディアは意外なほど多い。

なお、当社が運営するオウンドメディア「DOER NOTE」において、記事下のCVポイントを「お問い合わせ」と「お役立ち資料ダウンロード」でA/Bテストを実施したところ、CV率は「お役立ち資料ダウンロード」のほうが5倍も高かった。適切な階段を提示できたときのインパクトは、これほどまでに大きい。

「お問い合わせ」の設置のみでうまくいくケースも

一方、CVポイントを増やせばそれで良いかというと、そういうわけでもない。ある外資系コンサルティング企業のWebサイトには「資料請求」も「無料経営相談」も「電話番号」もなく、たった一つ「お問い合わせ」ボタンが存在しているだけである。

同じ経営コンサルティング系のサービスの船井総研が、先述の通り、経営なんでも相談、メルマガ登録、研究会体験、資料請求など、多数のCVポイントを設置しているのとは対照的だ。

ビジネスモデル上、顧客が一部の企業や機関に限られる場合は、ハードルの低いCVポイントを設置して広くリードを獲得したり、ひたすらに商談を重ねたりする必要がない。それよりも、書籍の出版や寄稿、それに関連する有料セミナーを通じて、大企業の経営層などにアプローチすることで、CVにつなげている例も存在する。

「CVポイントの数が多ければ良い」ということではなく、「自社がどのような顧客と取り引きしたいか」から逆算して、マーケティング施策の階段を設計していく必要がある。