ヤッホーブルーイングがファンとの関わりで大事にしている3つのこと

では、ヤッホーブルーイングはどのようにして会社・ブランドのミッションや理念を伝え、共感してもらっているのか。佐藤氏によれば、「知る/学ぶ」「交流」「共創」の3つの軸で施策を展開しているという。

1つ目の知る/学ぶに関しては、ブランドストーリーと製法のこだわりを知ってもらうべく、醸造所見学ツアーを毎年夏に行ってきた。2020年は新型コロナウイルスの影響で行えなかったが、毎回3,000名近くの方が参加しているという。

交流に関しても、コロナ前は都内にあるよなよなエールのビアレストランでファンとの飲み会イベントを開催し、ファンイベント「超宴」では数千名規模の集客を行っていた。「好きな人同士の交流の場を作り熱量を高めていた」と佐藤氏は語る。

これらのイベントも新型コロナウイルスの影響を受けたが、オンラインイベントの開催を増やしてファン同士・企業とファンが交流できる接点を作り続けてきた。

最後の共創に関する取り組みとして代表的なのが、熱量の高いファンと行う「よなよなこれから会議」だ。ノンアルコールで3時間半みっちりワークショップを行うイベントで、ヤッホーブルーイングの課題を赤裸々に明かし、課題解決の方法をファンと一緒に探っていくという。

また、ファン自身が主催者となって「ファン宴」なるイベントを開催するなど、ファン自身が企業・ブランドの活動に積極的に関与している。

天然ファンベース企業?のスマイルズ

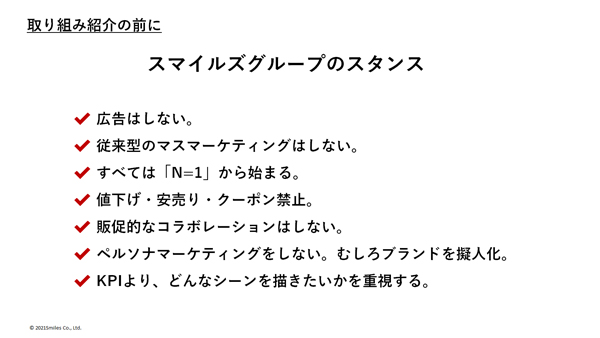

続いて、スマイルズの花摘氏も自社の事例を紹介した。まず、花摘氏はスマイルズのスタンスを以下のスライドにまとめた。

花摘氏によれば「元々スマイルズグループは目の前のお客さんを大事にする、天然ファンベース企業にも思える」という。花摘氏は社会人2年目に、ファンベースの提唱者である佐藤尚之氏が開いている「さとなおオープンラボ」に通っていた。そのときに、濃いファンから熱さが伝わっていくことで商品・サービスが広がることを知り、社内会議用に資料をまとめていたら「実はすでにファンベースだった」ことに気付いたという。

では、天然ファンベース企業のスマイルズは、ファンのためにどういった取り組みを行っているのだろうか。花摘氏はいくつかの取り組みを紹介した。

最初に紹介した取り組みは、1年に1日だけSoup Stock Tokyoでカレーしか売らない「Curry Stock Tokyo」。20種類近くあるカレーのラインナップの中から、選りすぐりのものを出して、黄色の何かを持ってきた来店客にはちょっとしたサプライズがあるというイベントである。

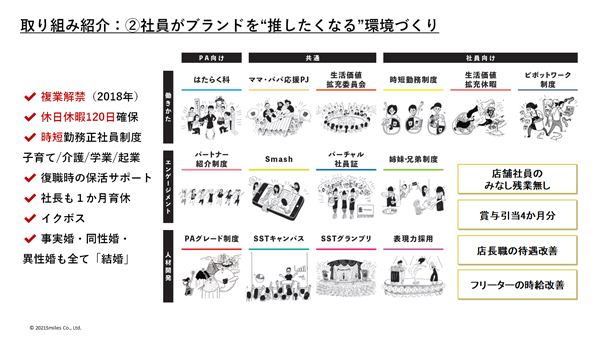

2つ目は、社員自身がファンでいてくれるための取り組み。様々な人事制度を整え、複業の許可や時短正社員精度の拡充、休日休暇の取得など様々な社員が喜ぶ仕掛けを展開してきた。

さらに、退職した社員やパートナー(アルバイト従業員のこと)にもファンであってほしいという願いから、バーチャル社員制度なるものも開始。社割と同じ割引、先行試食会への招待などを退職後にも提供しているという。

「これまで社員だった方、パートナーだった人が一番ブランドのリアルを知っていて、身近なファンなのではと思っているので、このような制度を取り入れています」(花摘氏)

ファンとの向き合い方を社内で浸透させる方法とは?

ここまでで両社の取り組みが明らかになった。その上で、津田氏からいくつかのテーマが投げかけられディスカッションが行われた。

1つ目の議題は、「ファンとの向き合い方を社内で浸透させる方法」について。特に両社は元々ファンベースに近い考え方を企業が持っており、すでにある程度浸透した状態でのスタートだったとも言える。一方その環境がない企業からすると、浸透させること自体が課題になってくる。

この疑問に対し、佐藤氏は「スタッフに働きがいがあって楽しいと思ってもらえることが重要」と答えた。

「イベントを開いた際も『社員さんの人柄がよくてますます好きになった』というコメントをいただくこともありました。こういったコメントが社員にフィードバックされることで、社員のモチベーションにもつながると思っています」(佐藤氏)

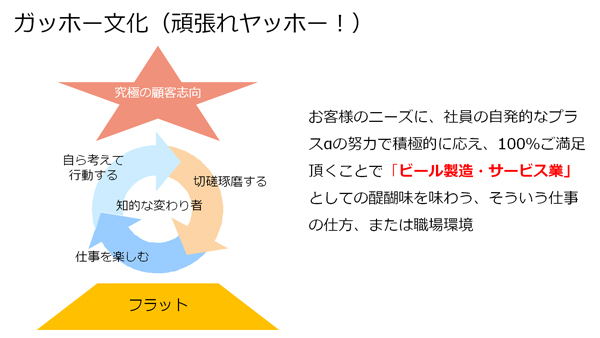

またヤッホーブルーイングでは、顧客のニーズに社員の自発的な努力で応え「ビール製造・サービス業」として醍醐味を味わう、ガッホー文化(頑張れヤッホー!の略)が根付いているという。こういった文化や職場環境を整えていくことが求められているのだ。

一方花摘氏は、「社員やパートナー(アルバイト・パート)が皆理念について向き合う仕組みを作ること」の重要性を語った。

「アルバイトやパート、社員になる方の動機は様々です。それでも、入社して一緒に働く中で理念を理解し、仲間やお客様に対してどうありたいかが見えてくるような仕掛けを心がけています。たとえば、Soup Stock Tokyoの社員・パートナー専用のWeb社内報『Smash』では記事を読むだけでなく、別のお店の社員やパートナーさんがやり取りしています。また年に数回社内での取り組みについて発表するSSTグランプリも開催し、どんな気持ちで皆が働いていて、理念をどのように体現しているかを共有されています」(花摘氏)