来店動機になるようなリッチコンテンツとは?

次に、東急ハンズが持つリアルの価値をどのようにオンラインに反映しているかが語られた。東急ハンズがWebコンテンツのメインに据えているのが「ヒントマガジン」だ。ハンズネット内のコンテンツとして月に10本から20本の記事を公開。Web公開時にRSS連携でアプリにも自動的に反映している。

コンテンツの内容は、商品紹介からHOW TO紹介記事、バイヤーによる連載、商品の「使ってみましたレポ」、メーカー開発秘話のインタビュー記事、スタッフブログまで幅広い内容を取り扱っている。

そして、城野氏によれば「“人”が登場する記事の比率を上げること」を意識してコンテンツを制作しているという。閲覧率、読了率、掲載商品の売上などで効果検証した結果、人が登場する記事のほうが、効果が高かったためだ。

「人の言葉できちんと『商品の魅力』や、『それを使うと暮らしがどのように変わるか』をお伝えすることが大事だと考えています」(城野氏)

そして、もうひとつデジタル上で接客のパワーを活かす施策として強化しているのがインスタライブなどの動画配信コンテンツだ。店頭やECで、パッケージや商品紹介を見ただけでは魅力を伝えきれない商品について、動きのあるコンテンツで紹介する。

コロナ禍で店頭での対面接客が難しい状況の中、動画配信コンテンツを増やしていったところ、バイヤーや取引先メーカーからの出演希望が増え配信本数も増加しているという。メーカーとのコラボ配信では、配信をきっかけにメーカーのアカウントのフォロワーがハンズのInstagramもフォローしてくれることもあるという。

「インスタライブやライブコマースは、新規のお客様とのタッチポイントになっています」(城野氏)

そして、これらのデジタルの情報発信で東急ハンズが目指すのは、店舗に行かなくても欲しいものに出会えること、対面で接客されなくても自分に合うものがわかることだという。

「来店いただくには、店舗でしか体験できないコンテンツが必要という考え方もあります。しかし、そもそもデジタルの段階で興味を持たれないと来店していただくきっかけにもなりません。ですからあまり出し惜しみせずに、リッチなコンテンツ作りを意識しています」(城野氏)

商品検索チャットボットが購買に寄与

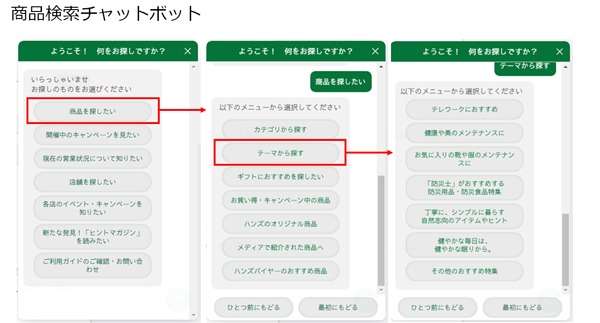

続いて城野氏は、チャットボットを使ったオンライン接客について解説した。東急ハンズでは、ECサイトのコミュニケーション手段として商品検索チャットボットを導入。改善を続け、回答の精度を高めているという。実際、チャットボットを触ったユーザーのCVRは、サイト全体の8倍以上という高い数値が出ている。

「チャットボットを触る顧客はそもそもの購入意欲が高いということもあると思いますが、対面の接客と同じように、欲しいものを比較検討して納得できるので購入率が上がっていると考えています」(城野氏)

チャットシナリオの作成には、ヒントマガジン用に作成したWebコンテンツも活用。たとえば「日焼け止め」と検索すると「2021年度の日焼け止めランキング」などの記事コンテンツへ誘導し選択肢を広げる。さらに化粧下地タイプ、スプレータイプなどのタイプ別に案内し、欲しいものへ導く。

また、商品一覧の閲覧者へ、関連商品を紹介したインスタライブのアーカイブ動画をポップアップ表示させる施策も行っている。インスタライブをリアルタイムで視聴できなかった顧客に対しても、商品に興味を持ったタイミングで最適な情報発信を行っているのだ。

さらにチャットボットは、利用顧客のついで買い需要も喚起している。たとえば「ギフト」で検索すると、ギフトのおすすめだけでなく、ラッピング用品や名入れサービスなども表示される。「ギフトを探すお客様が気になりそうなコンテンツをいくつか選択し表示している」と城野氏は説明した。