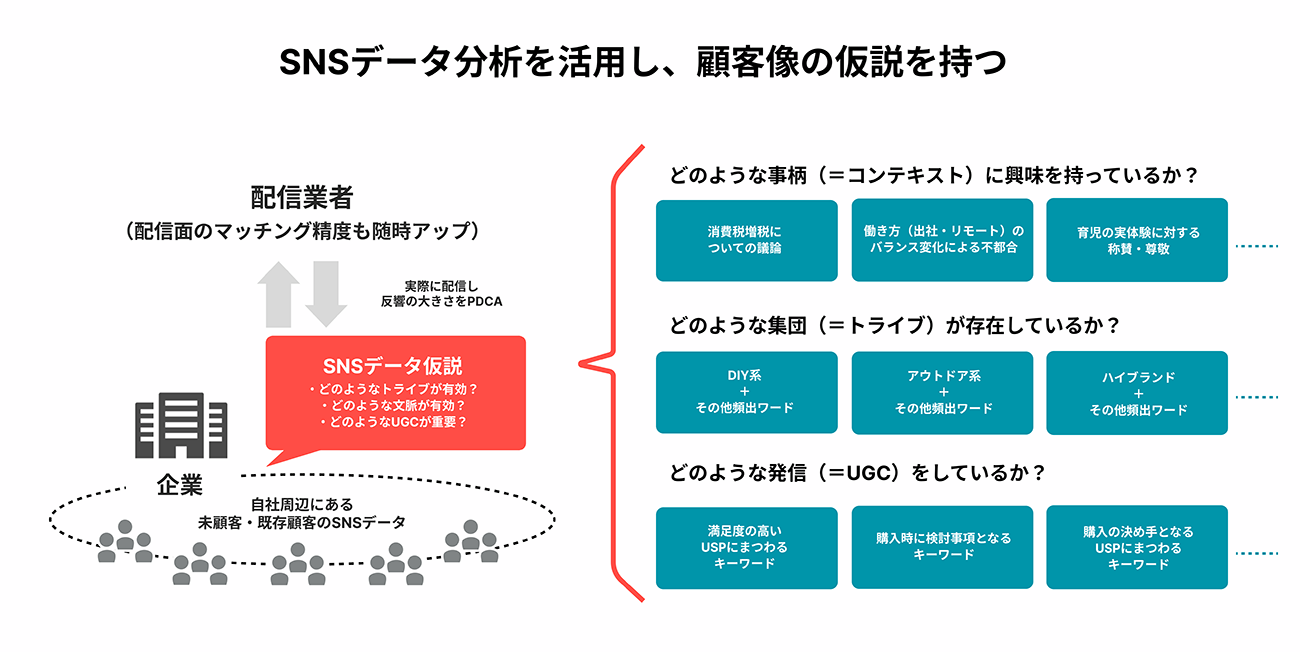

SNSデータで顧客像を明確にする3つの方法

では、SNSデータを活用してどのように仮説を描いていけばよいのでしょうか。重要なのは、多様なはずの顧客をまとめて大衆として見ずに、顧客1人を具体的に掘り下げて理解していくことです。本稿ではこれを「n=1の可視化」と呼びます。

「n=1の可視化」の手法としては、直接的にインタビューを実施するのが最も情報量が多く深堀りできます。ただ「ターゲットとしたい顧客像の解像度を上げつつ、顧客の面を広げていきたい」のであれば、SNSデータの活用が有効だと思います。なぜなら、自社との接着面だけではなく、自社には見せていない顧客の顔が見えるからです。

自社との接着面以外の顧客像を推し量っていくにあたり、SNS上で見られる行動をヒントにしていくことでターゲットの輪郭をくっきりさせていくのです。これは決して特殊なデータを抜き出すわけではなく、あくまでSNS上でオープンになっている情報をまとめて分析します。

では、SNSデータを解析していく代表的な方法を3つご紹介します。

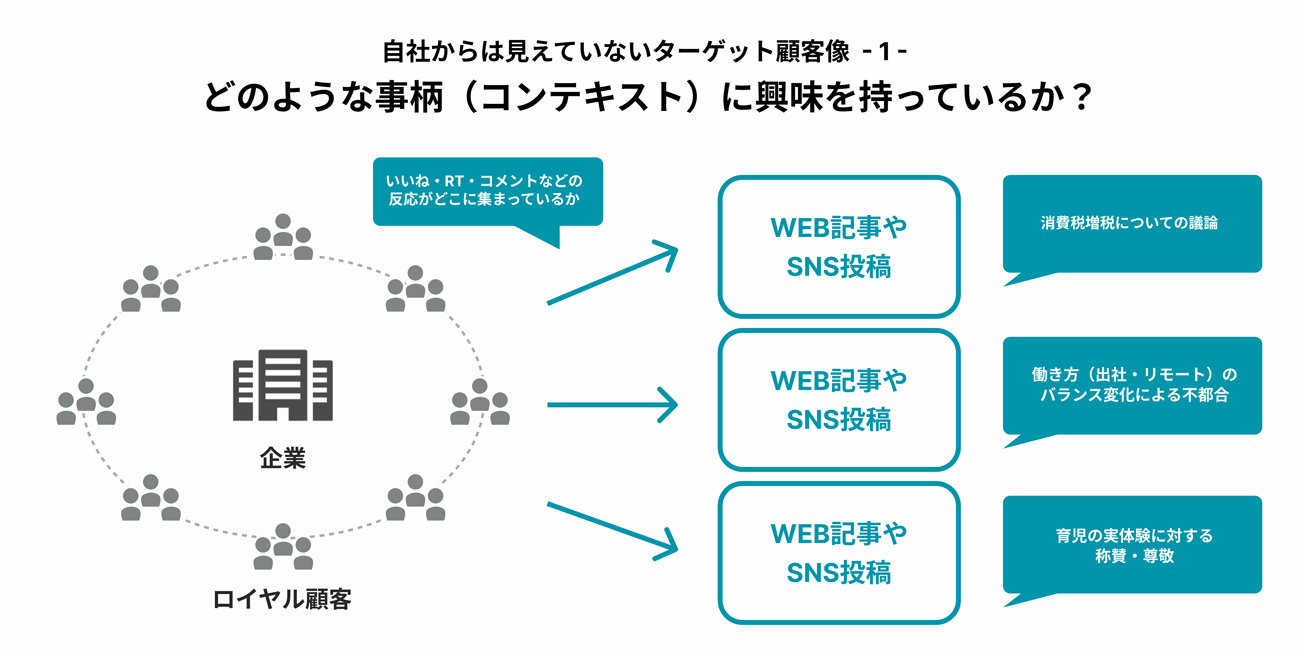

(1)どのような事柄(=コンテキスト)に興味を持っているか?

1つ目は、社会や身の周りで起きている事象のうち、どのような事柄に対して興味・関心があるかです。これはWebメディアに掲載されている記事や、SNSに投稿されている内容に対して、いいねやリツイート、コメントといった反応(=エンゲージメント)がどこにどれだけ集中しているかを通して理解していくことができます。

提供する商品ごとに異なる関連キーワード(カテゴリー関連ワードや、商品利用シーンや関連する課題・ニーズなど)、自社商品や直接競合、間接競合となるブランド名などを軸に調べていくことで、より近い領域における興味・関心文脈を見つけ出すことができます。

また、特にTwitterではコメントが溜まりやすいのでどのような言及があるか、またそこにはどのような気持ち・背景があるのかまで理解を深めておくと、企業として対応すべきことの解像度も上がっていくでしょう。

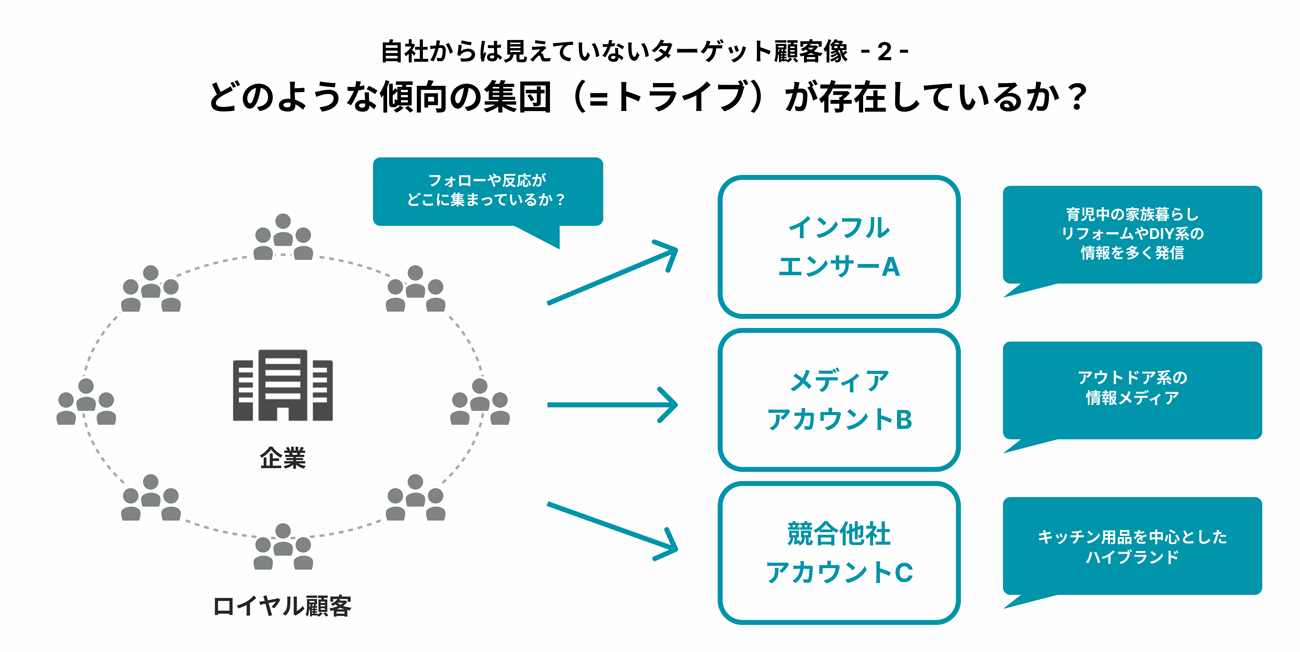

(2)どのような傾向の集団(=トライブ)が存在しているか?

2つ目は、顧客やターゲットの周辺にどのような趣向や価値観を持つ傾向の集団(=トライブ)が存在しているかです。これはどのようなアカウントをフォローしている集団が多いか、フォロー傾向が似た集団をグルーピングし分析していくことで推し量ることができます。

顧客の1人が「DIY系のインフルエンサーAさんをフォローしているからこの人はDIY好きトライブだ」とシンプルに推測できるケースもあるかもしれません。ただ、見つけるべきは最大公約数的なトライブです。

顧客1人だけでも無数のアカウントをフォローしています。ターゲットとなる顧客像をトライブとしてつかむためには、n=1の分析だけでなく顧客全体のフォローの総和を分析の対象にします。たとえば、インフルエンサーAさんとメディア系アカウントB、競合他社アカウントCを共通してフォローする人が多いのを見つけたなら、「これはどのような集団(=トライブ)として捉えられるか(共通項は何か)?」と解釈を重ねながら分類していきます。

この作業によって分類した集団(=トライブ)ごとの頻出キーワードはターゲティング配信において役立てられるでしょう。

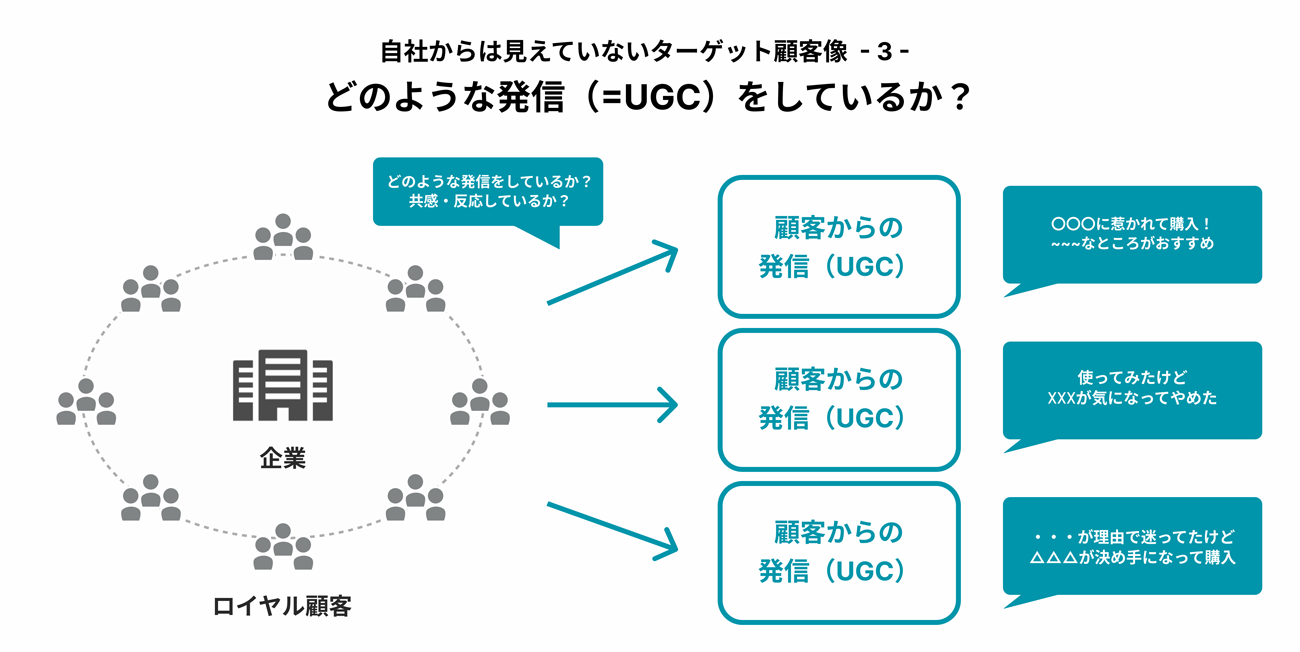

(3)どのような発信(=UGC)をしているか?

3つ目は、どのような発信(=UGC)をしているかです。これは顧客が自社商品に対して何を言及しているかを見ていく作業です。SNS上でどれだけ自社商品のUGCが発生しているか次第ではありますが、たとえば「どのような点を賞賛している?」「興味を持つきっかけとなった点は?」「購入の障壁は何か?」「購入時に決め手となった点は?」「(逆に)離反した理由は?」など、様々なヒントを見つけ出すことができます。

ここで重要なのは、自社商品に対して顧客がどのようなことを感じているか購入までの行動や思考を深堀りし、重要なキーワードを見つけることです。発話の総量だけをチェックしたり、ポジティブ/ネガティブの比率を見たりしていても次に活かせません(ネガティブコメントにも重要なヒントがあります)。

これら3つの手法を通して、ターゲットとなる顧客の輪郭をできる限りくっきりさせていきます。そして、これらの仮説を実際に広告配信の条件として活用し、反響を見ながらPDCAを回していくことで広告配信の精度を上げていくことができます。