PRMの分野で20年の遅れをとる日本企業

──ほかに押さえておくべきトレンドはありますか?

RevOpsですね。2023年5月にMOps(マーケティングオペレーション)の書籍が刊行されましたが、MOpsは米国で約15年前から提唱されており、最近はほとんど聞かなくなりました。

「MOps=MAの操作をするオペレーター」というイメージを持つ方が多いかもしれません。実際、15年前のMOpsが意味する役割はそうでした。ところがマーケティングツールの数が増えるにつれ、自社が実行するべき/したいマーケティングを実現するために最適なツールを選ぶ必要性が生じたのです。複数のツールをつなぐ人には技術の素養が求められますから、自社のマーケティング戦略を理解しつつ、実行に適したツールを選び、導入してつなぐ役割としてMOpsが機能するようになりました。

セールスでも似た動きが見られました。昔はセールステックと言えばSFAくらいしかありませんでしたが、次第にCRMやセールスイネーブルメントツールなど様々なツールが現れ、その流れを受けてSalesOpsが誕生したのです。

ここ3、4年のトレンドは、MOpsとSalesOpsの融合です。「マーテックとセールステックをバラバラに運用しているから売上に貢献しない」という課題意識のもと、両者を一緒に見て収益を最大化するRevOpsが出てきました。つまり、マーケティングの担当者は「パイプラインに案件を突っ込んだら終わり」ではなく、その案件がパイプラインの中で売上に向かって動くようにキックしなければならないわけです。

──デマンドウォーターフォール、RevOpsのほかに押さえておくべきトレンドがあれば教えてください。

PRM(Partner Relationship Management)、いわゆる販売代理店との関係性構築です。自社の直販セールスが弱ければ、強い代理店に販売を依頼するのは自然な流れですよね。米国企業の多くは、自社の対象となる業種や規模、部署、役職をしっかりと定義しているため、その対象と最も強いパスを持つ販売代理店に声をかけます。「販売実績があるから」「営業人員が多いから」「売上規模が大きいから」などの理由では選びません。

声をかけた販売代理店に自社の製品や業界に関する専門知識がない場合は、レクチャーの機会をセッティングしたり、自社のエンジニアを営業に同行させたりする。この取り組みがPRMです。米国でPRMは一大分野に成長しており、専門のツールやアナリストファームも存在します。世界で見てもBtoB企業の売上の70%は販売代理店が生み出しているのに、日本企業はこの分野で20年ほど遅れをとっているのです。

マーケティング部門がなかった10年前より今のほうが危うい

──お話をうかがっていると、日米のギャップが浮き彫りになってきました。なぜ両国のBtoBマーケティング成熟度にこれほど差が生まれてしまうのでしょうか?

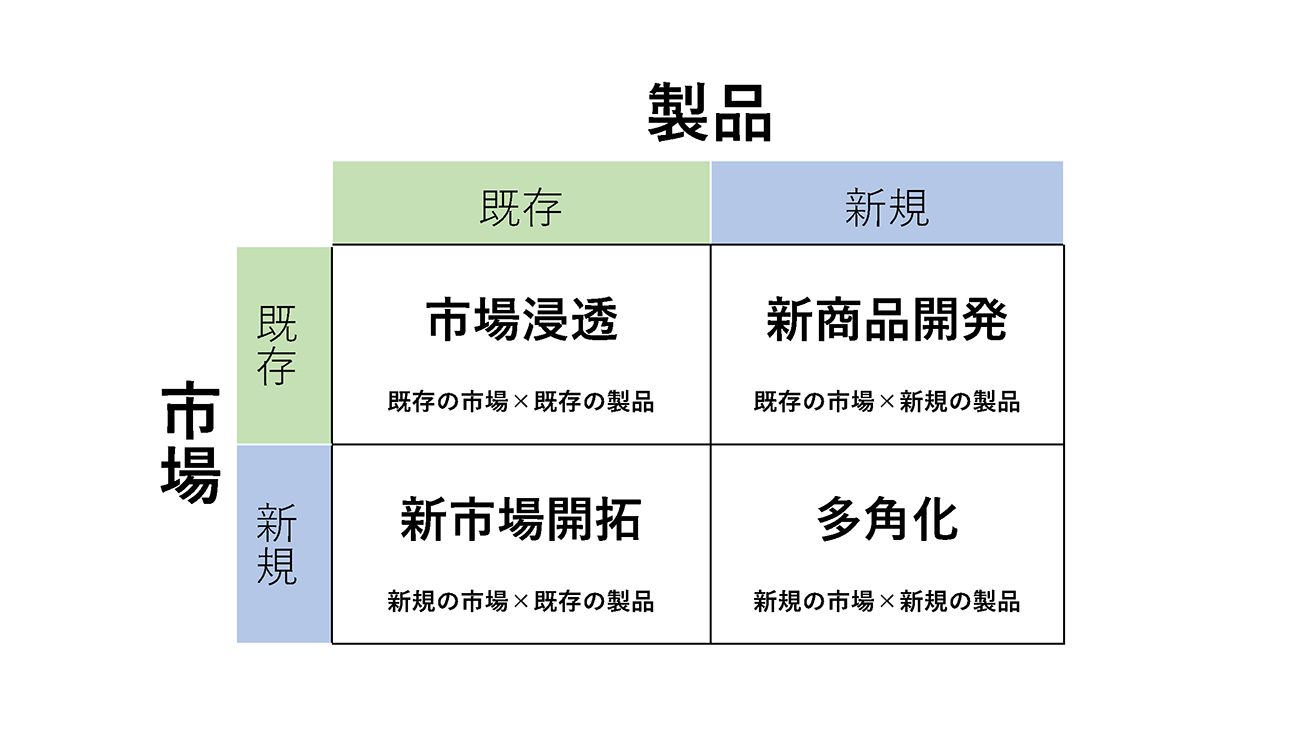

日本のBtoBビジネスにマーケティングが必要なかったからです。「アンゾフマトリクス」をご存知ですか? 四象限の縦軸が市場を表し、上が「既存」で下が「新規」にあたります。横軸は製品を表し、こちらは左が「既存」で右が「新規」です。

日本企業は左上の「既存顧客に対して既存製品を売ること」に非常に長けています。特に製造業の場合は、売上の90%を上位3、4社の得意先が占めている企業もあるくらいです。リピートオーダーでビジネスが成り立っているわけですから、顧客に自社の製品・サービスを知ってもらう必要、つまりマーケティングが必要ありません。かわりに納期の順守や不良品/欠品を出さないことが求められます。この点において日本は世界一の水準を誇っているでしょう。

ただ、10年前のリーマンショックで既存市場の成長が止まり、新しい市場を開拓したり新しい製品を提案したりしなければビジネスが立ち行かなくなりました。そこで多くの企業がマーケティング部門をつくったのです。

しかしながら、体系的にマーケティングを学んだ人がいないため社内にノウハウがなく、外部に頼れるブレーンもいない。何となく流行っているからMAやSFAを導入し、薦められるままにCDPも導入する。その結果、データがきれいな状態で入力されることも、ツールがまともに使われることも、システムがつながることもない。そんな状況では売上にも貢献しません。10年前は「マーケティングが必要なかった」で済んでいましたが、今はひととおり投資をしてしまっている分、10年前より危うい状況と言えます。