ECビジネスで初年度から黒字は難しい

Commerce Anywhereの概念に則ってECビジネスを進めるにあたり、陥りがちな失敗があるという。第一の失敗は「絵に描いた餅と化した事業計画」だ。

たとえば、初年度での黒字化を目指す経営層が目標数値や予算を設定したとしよう。しかしながら、現場の担当者はそれらの数字をどのようにして生み出せば良いかわからない。このようなケースが当てはまる。

この状況を打破するためには「ECビジネス自体への正しい理解が必要」と桑嶋氏。HAKUHODO EC+では、クライアントに対し「ECビジネスは初期投資型ビジネスである」と伝え、初年度からの黒字化は難しいと正直に説明しているそうだ。

「初期投資から黒字化までのカーブをどのように描くか。ここが鍵となります」(桑嶋氏)

第二の失敗は「システムとフロントの隔たり」だ。システム担当者は多くの場合、セキュリティリスクやコストを勘案してECシステムを選定する。一方で、マーケティング担当者は機能を重視してECシステムを選定するため、両者が理想とするECシステムにギャップが生じ、不和が起きるのだという。

「最初期のステップにあたるシステム選定で失敗すると、事業はうまくいきません。大切なのは、目指すべき売上や描きたい事業のビジョンをチームで議論することです。システム担当者とマーケティング担当者だけでなく、物流担当や営業担当、商品開発担当とも目線を合わせるべきでしょう」(桑嶋氏)

成功の鍵は議論の順番と輪の拡げ方にあり

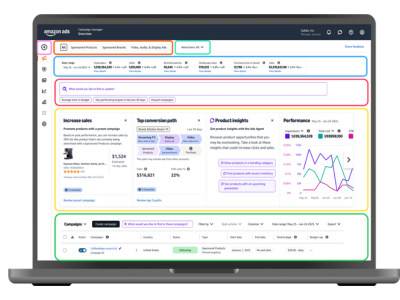

ECビジネスを事業のハブと捉えるCommerce Anywhereは、どう実現すれば良いのだろうか。ここからはHAKUHODO EC+の澤田氏が、考え方のポイントを解説する。

澤田氏いわく、従来はECが企業のマーケティングにおける“出口”として捉えられていた。経営戦略があり、その次にマーケティングがあり、そしてその先に4Pがある。ECは4Pに含まれるPlaceの一つだったわけだ。

「ECが人々の生活に浸透している現在では、ECと実店舗の購買情報を組み合わせて顧客理解を深めるアプローチが自然であり適切です。ブランド戦略においても同様のことが言えます。顧客がECと店頭を並列に見ているのであれば、カスタマージャーニーにはあらかじめECを組み込んでおく必要があるでしょう」(澤田氏)

実際、HAKUHODO EC+が支援したクライアントの中には、ECビジネスがマーケティング戦略全体の起爆剤となった企業もあるという。ECモールでテスト販売した商品がヒットしたり、ECモールでPDCAをスピーディーに回した結果、得られた知見を店頭での販売戦略に活用したり、実例は少なくない。

EC起点のマーケティング活動を成功させるために「重要なポイントが二つある」と澤田氏。第一のポイントは「議論の順番を正すこと」だ。

「EC担当者は、イメージしやすい広告運用やサイト改善などのキーワードに目を奪われがちです。しかし、EC担当者が経営者視点を持ち、中期経営計画や店頭戦略と絡めて施策を議論することが重要なのです」(澤田氏)

第二のポイントは「議論の輪を広げること」だ。

「正しい順番で議論をすれば、議論の輪は自然と広がるでしょう。システム部門やデータ部門の担当者と密に話し合い、仮説に基づいてECビジネスを構想することにより、チームの共通見解が構築されます」(澤田氏)