リテールメディアの将来を信じて ZETA×インティメート・マージャーが業務提携

押久保:ZETAとインティメート・マージャーは、2025年5月にデジタルマーケティング事業の構築およびリテールメディアの領域で業務提携されました。はじめに、提携の背景をお聞かせください。

山崎:EC市場の拡大とともに消費者の購買行動は多様化・複雑化しており、企業にはユーザーごとのニーズを的確に捉えたパーソナライズドなマーケティングが求められていると感じます。また、個人情報保護規制の強化やサードパーティCookieの規制動向により、従来の手法に頼らない新たなデジタルマーケティング戦略の構築が急務となっているのではないでしょうか。

中でも購買データなどの行動履歴、いわゆるファーストパーティデータを活用できるリテールメディアは、今後デジタルマーケティング領域の主要なフィールドになると考えています。

山崎:インティメート・マージャーの簗島さんとは以前から面識があったのですが、今回提携をした大きな理由の一つとして、両社ともリテールメディアの将来を信じている点が挙げられます。しかも互いのソリューションがバッティングせず補完関係にあるため、協働することで一気通貫での支援の提供が可能となります。非常に相性の良い組み合わせだと感じましたね。

簗島:インティメート・マージャーはサイト外への誘導が中心であり、一方で誘導した先において顧客体験を深化させるのがZETAの役割ですからね。これまで、サイト外の広告施策とサイト内のマーケティング施策は意外と距離が生まれがちでしたが、そのような中で実現したのが今回の提携です。

押久保:両社が提携したのは必然だったのかもしれませんね。

山崎:両社ともテクニカルドリブンで、カルチャーも似ている面がありますね。

ポストCookie時代のマーケティングは、ハイブリッド対応の戦略が必須

押久保:昨今、従来の手法に頼らないデジタルマーケティングの構築が急務であるというお話がありました。山崎さんはコマース企業の支援、簗島さんはデータの利活用にそれぞれ長く携わってこられた目線で、今後のポストCookie時代におけるマーケティングはどうなるか、またその中でも企業に必要な戦略について、見解をうかがえますか?

簗島:インティメート・マージャーでは、サードパーティCookie規制がかかるとDMP(データマネジメントプラットフォーム)のアセットが使えなくなるという課題感から、Cookieを使わずにリーチできる「IM-UID(Intimate Merger Universal Identifier)」を開発しました。

Googleが2024年7月にChromeにおけるサードパーティCookie廃止の計画を撤回したことで、現在は「完全にCookieレスな環境」ではなく「利用できない環境」と「利用可能な環境」が6対4程度で混在するハイブリッド状態となっています。したがって企業には、この両方の環境に対応した戦略構築が求められているのではないでしょうか。

山崎:Cookieについて「利用可能な環境」が予想以上に多いことに驚いています。ただし、当社のお客様の中にはZ世代を含む若年層を主要なターゲットとする企業も多く存在します。こうした若年層はiPhoneユーザーが多く、SafariはサードパーティCookieを全面廃止していることから、当社ではCookieが使えない環境の前提で考えています。

予算と出稿のジレンマ。「iROAS」が評価観点の主流に?

山崎:SNS広告に関しても、今後は規制されていくのではないでしょうか。過剰なリターゲティングで、ユーザー目線では隙を見せると広告が溢れてしまう状態になっていると感じます。企業の実情として、「マーケティング予算を捌ききれないから、精度が多少悪くても出稿しよう」というケースも少なくないと考えます。この結果、ユーザーに寄り添わない「不真面目なマーケティング」が繰り返されることになります。

押久保:出稿自体が目的化し、さらにユーザー体験を損ねる企業本位のマーケティングになってしまうのですね。

山崎:最近海外カンファレンスに参加して感じたのは、米国では従来のROASではなく、iROAS(インクリメンタルROAS:広告費の増分収益率)で考えることが主流となっていた点です。従来のROASでは、広告を実施しない場合も売れていた可能性のある分まで含めて評価しますが、iROASは広告によって増えた純増売り上げのみを評価します。

たとえば、「広告を実施しなくても100億円売れていたかもしれない商品」があったとします。広告を実施した結果、売り上げが120億円になりました。この場合、純増分である20億円のみを評価対象として見るのが、iROASの考え方です。今後は、こうした純増分のみを評価するiROASの考え方が主流になっていくのではないでしょうか。

簗島:MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)においても、広告を実施したものと実施しなかったものの差分を分析し、伸びた分が大きい媒体ほど価値が高い、という評価を行うケースをよく耳にしますね。

生成AI検索最適化への対応が急務

押久保:続いて、テーマをAIに移していきたいと思います。近年、情報収集に生成AIを活用するユーザーが徐々に増えています。マーケティングにおける生成AI検索最適化への対応の現状や重要性について、お二人はどうお考えですか。

山崎:今後は、生成AI検索の結果に自社サイトの情報が含まれていないことは企業にとって機会損失となり得るでしょう。特にECサイトを持つ企業は、いかに生成AI検索の結果に取り上げられるかが、顧客接点と購買行動における重要なポイントとなっていくと予測しています。

このような背景を踏まえ、当社では生成AI検索最適化サービス「ZETA GEO」の提供を開始しました。同ソリューションは、既存の「ZETA CXシリーズ」におけるEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を組み合わせたものとなり、生成AIにインデックスされやすいQ&A形式のLP(ランディングページ)を自動生成することが可能になります。

LPに活用されるECサイト上のQ&Aは、実際に購入したユーザーの投稿に限定されているため、フェイクレビューが防げる点も特徴の一つです。

押久保:まさに「地に足の着いたデータ」を活かすソリューションなのですね。簗島さんはいかがですか?

簗島:おっしゃる通り、GEO(Generative Engine Optimization:生成AIエンジン最適化)、AIO(AI Optimization:AI最適化)、AEO(Answer Engine Optimization:回答エンジン最適化)といった、SEOに代わる次世代の情報最適化手法が今後注目されていくと考えています。これらは、LLM(大規模言語モデル)による回答や推薦の中で、自社の情報が「引用」や「回答」として取り上げられることを目指す取り組みであり、新たなマーケティング競争力の源泉となりつつあります。

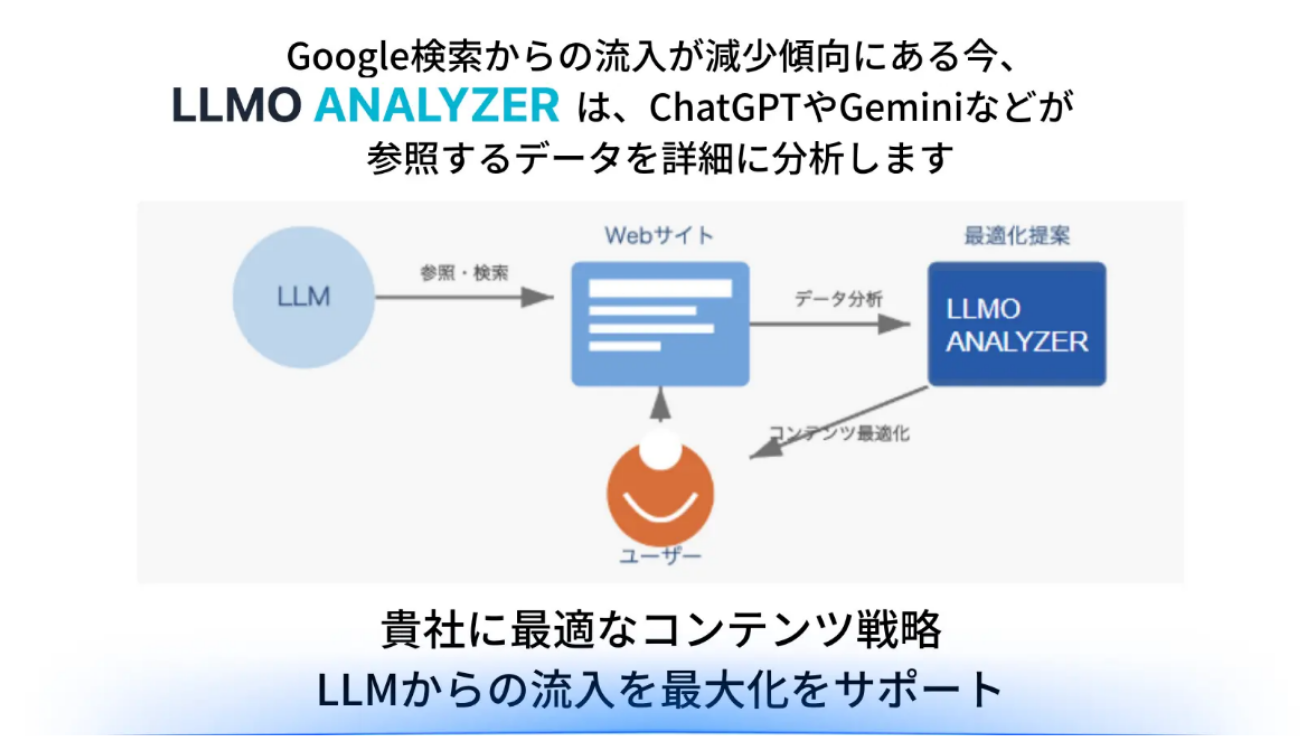

そこで当社では、国内最大級のデータプラットフォーム「IM-DMP」において、3,000件以上のWebサイトに導入・運用する中で得られたアクセスログをもとに、LLMによる情報参照の傾向やLLM経由でのユーザー行動データを独自に収集・分析することで、LLMに最適化されたWebサイト構築を支援する新サービス「LLMO ANALYZER(エルモアナライザー)」を提供しています。

簗島:本サービスを活用することで自社のWebサイトやコンテンツが生成AIに引用される情報源として取り上げられる可能性が高まり、AIを通じた顧客接点が、検索行動や意思決定のあらゆる場面において大幅に拡大することを支援しています。

AI時代、データが差別化のカギとなる

押久保:マーケターの役割がAIに置き換わるのか、という観点ではどうお考えでしょうか。

山崎:マーケティングでは、今後AIを活用できる人が残っていくのではないかと思います。もちろん専門的で山の頂上のような領域は、まだまだ人間の力が必要です。しかし、裾野をカバーできれば良いという考え方もあり得ますから、カテゴリーとターゲットによって人とAIを使い分けることになるのではないでしょうか。

簗島:確かに、商材にもよりますね。趣向性が高くユーザーがこだわる商材は、AIで売るのは難しいと思います。一方で、スペック重視の商材は売りやすいのではないでしょうか。

押久保:一口にAIといっても、ChatGPTやGeminiなど、モデルによって戦略も変わるのですか?

山崎:日々新しいAIモデルが登場し、アップデートを遂げています。特定のAIに合わせた最適化をするよりも、その時々で最も適しているモデルを柔軟に採用すれば良いのでないでしょうか。

そのため、当社では一貫してデータを集めることに注力しています。なぜならばデータを保持していれば、どのモデルにも対応することが可能となるためです。

簗島:今は様々なAIがあるからこそ、企業が差別化を図れるのはデータの部分だと感じています。

「不真面目なマーケティング」は通用しない時代へ

押久保:ポストCookie時代や生成AI検索の広がりなど日々変化していく中で、企業が実現すべきマーケティングのあり方はどのようなものだとお考えか、お二人のご意見を教えてください。

簗島:ポストCookieと生成AI活用は一直線につながっています。先ほどお話ししたように、企業は良質なデータを偏りなく広く収集することが重要です。データを生成AIと掛け合わせることで、深い顧客理解に基づいたアウトプットができるでしょう。

従来はデータが大量にあっても解析が大変でしたが、今や生成AIを使うことで簡単に解析できるようになっています。今までできなかった施策も、実現できるようになります。

山崎:以前は生活者が情報を得る手段は限られていましたが、AIやSNSの普及により状況が一変したことで、クリック重視のユーザー体験を阻害する広告や、解約に手間がかかるサービス設計といった、「不真面目なマーケティング」が通用しなくなっていくのではないでしょうか。企業はそのことを理解した上で、真面目に誠実に顧客と向き合う必要があると思います。

簗島:また、AIを活用することで学ぶことも短時間でできるほか、マーケター個人のリソース面の問題も解消されていきます。その結果、将来的には優秀なマーケターとそれ以外の差が広がるとも考えられますね。

押久保:最後に、今後チャレンジしたい取り組みをうかがえますか。

山崎:ZETAとしては、日本最大の口コミメディアを作りたいと考えています。実は2007年の段階で既に制作していましたが、当時は口コミサイトの概念がまだ広がっていませんでした。今回、満を持してのリベンジという気持ちで、実現させたいと思っています。

簗島:インティメート・マージャーでは、豊富なデータを用いることでお客様の理想を叶えるサービスやインフラを提供したいと考えています。データを使える人が増え、データに基づいた意思決定を皆ができる環境を提供することで、「データの民主化」の実現を目指したいです。

押久保:簗島さん、山崎さん、本日は示唆に富んだお話をありがとうございました。

リテールメディアや生成AI検索最適化に興味のある方におすすめ!

ZETAが提供するCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」の資料は、【ZETA 資料ダウンロードページ】よりダウンロードいただけます