JリーグIDのデータ活用で顧客を可視化

飯髙:まず、お三方がどういった役割・職務を担われているかお話しいただけますか。

平山:私はマーケティング本部長として、CRM部、マーチャンダイジング部、広報プロモーション部、そしてエリアプロモーション部の4部署を統括しています。エリアプロモーション部は、ホームタウン活動や地域密着を進める部署で、Jリーグならではの部署かもしれません。

柳田:私はCRM部の部長を務めています。広報プロモーション部は主にSNSなどを含めた情報発信を通じて、また、エリアプロモーション部は地域でのポスター掲出やイベントなどを通じて認知を広げ、JリーグIDに登録してもらうという役割があります。そして私が統括するCRM部は、そこでID登録した人たちとコミュニケーションを取り、必要に応じてアップセル等を図るのが大きな役割です。

西田:CRM部のファンリレーショングループでマネージャーを努めています。ファン・サポーターとのコミュニケーションについては、主にライトな層の方とのコミュニケーションを意識的に行い、来場数や、クラブ接点の増加を加速させることを目指しています。その先に、ファンクラブ入会や年間チケット購入など、より深く、長くFC東京を応援してくださる方を増やすことに取り組んでいます。

飯髙:JリーグIDの活用はいつから始めているのですか?

柳田:2019年から本格的に活用しています。当時、来場者数の増加が踊り場に差し掛かっていました。さらに成長するには、顧客情報をもっと活用する必要があると判断しました。以前は、チケットをコンビニで購入・発券する形式で、どんな人が買っているかわからない状態が長く続いていました。今はJリーグIDを通して顧客理解を深めることができています。

「東京らしさ」を4つのバリューに分解

飯髙:FC東京の考えるマーケティングの中でも特に、ブランドづくりの姿勢や大事にしていることは何でしょうか?

平山:首都・東京にある「東京らしいクラブ」にこだわりを持って運営していくことが一番のコンセプトです。東京=FC東京と思ってもらうことを軸に、「東京が熱狂」という経営ビジョンを掲げています。

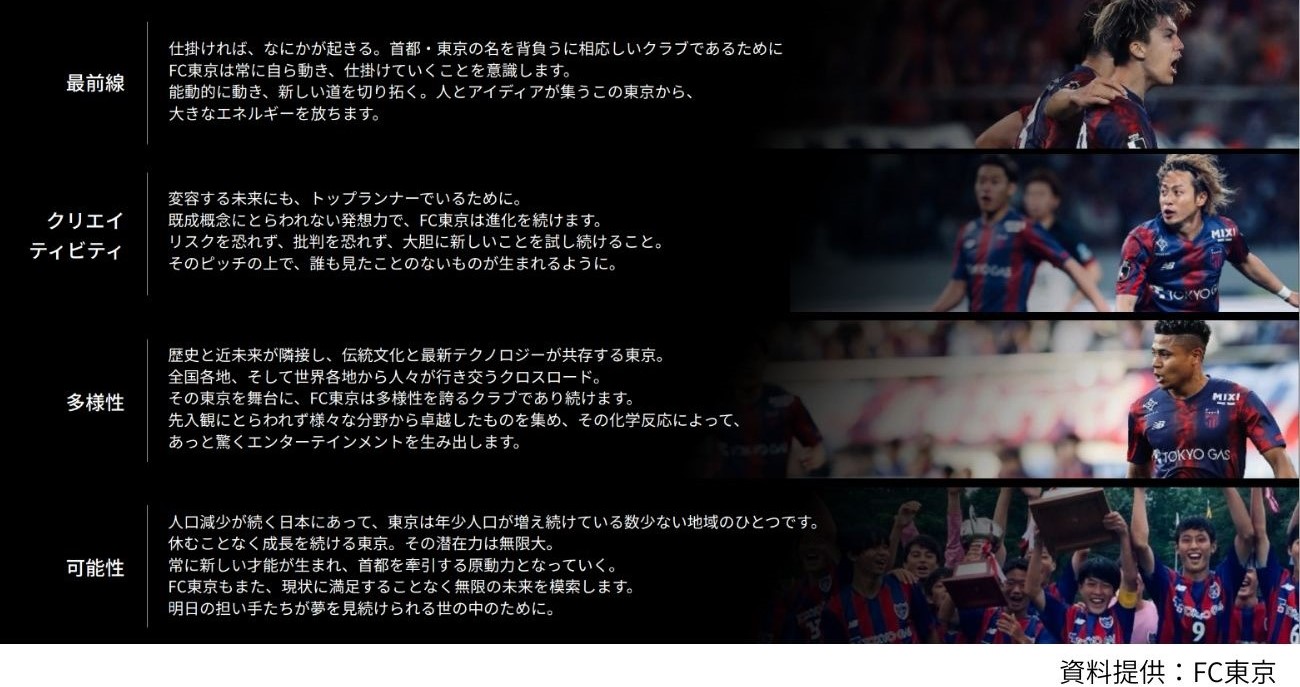

さらに、東京らしさを分解した「最前線」「クリエイティビティ」「多様性」「可能性」という4つのバリューを設けています。「どのバリューに当てはまるか?」に立ち返りながら、施策を動かしています。施策によって、1つのバリューのこともありますし、複数にまたがることもあります。取り組みが積み重なることで「東京らしさ」につながると考えています。

飯髙:「東京らしさ」だけでは人によってニュアンスが変わりますが、4つのバリューに落とすことによって、共通言語が決まるのはいいですね。

新体制で方向転換、背伸びを始めた

飯髙:これまでのブランドづくりの歩みについてお聞かせください。

平山:FC東京の母体は1935年に誕生した、東京ガスのサッカー部です。1999年にFC東京としてJ2リーグに参入し、2004年にはJリーグカップ優勝という初タイトルを獲得。2008年頃までは来場者数も右肩上がりでした。しかし、徐々に成長が鈍化して、試合成績でも2010年にJ2リーグに降格。そこから10年ほど、試行錯誤の時代が続きました。2022年にMIXIによる経営体制へ移行し、多くの変革を進めています。みんながイメージする「東京らしい」戦略を取ることを決めたのも、このタイミングです。

FC東京は東京のクラブではありつつも、これまでは「泥臭くとも最後まで諦めない」というチームスタイルや経営スタイルを戦略として進めてきていました。現在も「強く、愛されるチームをめざして」という根底にあるものは変わりません。しかし、対外的に見える部分についてはより一層、世界に向けて「東京」のクラブとして発信を強化していく方向に切り替わったのです。

東京らしいクラブになるためには、多少これまでよりも「背伸び」をしなければならない場面もあると思っています。たとえば、京王線新宿駅や六本木の駅ナカのビジョンへの広告出稿などをしていますが、これはアナログで地域に根ざした活動を重視してきた時期に比べると、東京らしいインパクトを意識した選択です。