顧客時間の設計に対応するための主要トレンド

Braze CEO兼共同創業者であるビル・マグヌソン氏は、BrazeがApp Store時代の黎明期に誕生し、モバイル体験に特化して発展してきた歴史を振り返りつつ、現在は10兆を超えるデータポイントを処理する巨大プラットフォームへと進化した今を語りました。

企業は高まり続ける顧客体験への期待値を超え続け、競争が激化するAIを活用したカスタマー・ジャーニー、筆者の言葉で言えば顧客時間の設計に対応しなくてはなりません。その中でマーケターは「消費者の時間の把握と注目をどう得るか」という新たな課題に直面していると指摘し、その解決策としてBrazeが提唱したのが、次世代フレームワーク「Composable Intelligence」でした。

本レポートでは、このBraze Forge 2025(以下、Forge 2025)で示された主要なトレンドと、日本の皆様にとって価値のあるセッションのインサイトを、以下の3つの構成要素に沿って詳細に解説します。

- BrazeのAI活用の今と、AIエージェントとワークフローの未来

- 最先端企業の担当者インタビューから得た知見

- PelotonとWendy’sから学ぶデジタルと人間的接点の融合

1.Brazeの新しい機能としてAI活用が進んでいること:Composable IntelligenceとBrazeAI Decisioning Studio

Forge 2025における最大のハイライトは、AIが顧客エンゲージメントの「ルールを書き換える」存在として位置づけられたことでしょう。Brazeのプラットフォーム全体でAI活用が飛躍的に展開されています。Brazeは、ファーストパーティデータとAIを統合することで顧客エンゲージメントを強化する「Composable Intelligence」という新しいフレームワークを導入しました。

この「Composable Intelligence」は、従来の「聴取・理解・行動」という顧客エンゲージメントのサイクルをさらに進化させ、いわゆる顧客の状況、インサイトと言われるコンテキスト(文脈)を、AIを活用して理解し、顧客と企業のエンゲージメントの強化を行う仕組みを目指しています。これにより、より精度の高いマーケティング意思決定、AIを活用した自律的な学習、そしてリアルタイムでのコミュニケーションの最適化が実現可能になります。

BrazeAI Decisioning Studioの登場

BrazeのAI戦略の中心となるのが、AI意思決定スタートアップであるOfferFitの技術を統合した新機能「BrazeAI Decisioning Studio」でしょう。OfferFitは、従来のセグメント/ルール/A/Bテスト型のマーケティング・パーソナライズ手法から一歩進み、個別顧客ごとに「最適なメッセージ/チャネル/タイミング/インセンティブ」を自動的に判断・配信するAIエンジンを提供しています。この企業の買収をBrazeが行うことは理にかなっています。

Brazeは、マーケティングの永遠の課題とも言える「いつ、何を、誰にメッセージを送信するか」という課題を解決するためにOfferFitを買収し、マーケティング・オートメーションのその先にある顧客エンゲージメントの進化に挑戦しているのです。

興味深いのはこのBrazeAI Decision Studioが単なる自動化ツールではなく、個々の顧客の文脈をリアルタイムで理解し、最適な意思決定を自動化するプラットフォームであることです。ケビン・ワン氏(CPO)は、AIエージェントを「文脈を理解して目標を達成する技術」と定義し、AIが顧客エンゲージメントという仕組み化できていない永遠の課題を担うことで、マーケターがより戦略的・創造的な活動に集中できる環境を提供すると説明しました。

たとえば、離反リスクのある顧客にAIエージェントがどのように対応するかという事例では、AIが顧客Aのランニングシューズへの新たな興味を識別し、関連ブログ記事を配信する一方で、顧客Bは多忙という文脈(Context)を理解し、アプリダウンロードを促すメッセージを優先するといった、個別最適化された対応が実演されました。このような機能が実際に有効に機能すれば、人が到底管理しきれない、無限の次元でのパーソナライゼーションへの道が開ける可能性があると言えます。

BrazeAI Decisioning Studioの導入企業であるYum! Brands社(Young Rants)の最高データ責任者キャメロン・デービス氏は、同機能の活用によりEメールマーケティングで2.6倍のパフォーマンス向上を達成したことを報告しました。これは、消費者の嗜好、アクセス時間帯、購入履歴といったデータをAIが解析し、最適な送信タイミングを導出した結果であると語り、AIがビジネス成果に直結する実例として紹介されました。

AIエージェントとワークフローの未来

さらにBrazeは、2026年第2四半期に一般提供が予定されている「BrazeAI Agent Console」のベータ版を発表しました。これは、企業やブランドが独自のニーズに合わせてAIエージェントを作成・管理・展開できる機能であり、マーケティングのワークフロー強化はもちろん、顧客体験のパーソナライズを実現するものです。

このAIエージェントは、アンケート回答の自動分析や、ブランドのトーン&マナーに沿った返信のローカライズ生成など、多様なタスクを処理できるようです。Brazeはこの機能を通じて「Composable Intelligence」の概念を拡張し、複数のAIエージェントが連携して統合的な顧客体験を設計する未来を描いています。

これらのAIの進化は、以下のようなマーケティング活動への効果を生み出すと考えられます。第一に、マーケターに「データへの投資と整備」を容易にします。また、困難とされる「測定方法の統一」が実現しやすくなるでしょう。その上で、すべてのマーケティング活動に100%の成功はない中で、「失敗を前提にした柔軟なプロジェクト運営」を実践し、経営陣への説明責任を果たすことも可能にすると思います。さらに、AIがマーケティングの実行という、ある種の作業を効率化することで、マーケターがより戦略作りに集中できる、クリエイティブな環境の実現が期待されます。

近年海外で声高に提唱されているマーケティング・オーケストレーションの実現にはこのようなツールが不可欠でしょう。さもなくば、マーケターがマーケティング業務の「指揮者」、顧客エンゲージメント構築のプロデューサーへと進化することは不可能と言えます。今後のBrazeのさらなる進化に期待と注目をしたいと思います。

2.最先端企業へのインタビューから見えた取り組み:コンテンツカードの利活用と「Empathy at Scale」

Forge 2025では、Braze Japanのカスタマーサクセスのメンバーの尽力により、Erewhon、e.l.f. Beauty、Sephora、Chewyといった企業のデジタルマーケティング担当者と、1時間ほどの個別インタビューの機会が設けられました。

このセッションでは、各社がデータ基盤、ロイヤルティ戦略、そしてチャネル間の統合をいかに実現しているか、という生々しいインサイトが共有されました。

筆者がここ数年注目しているデジタルマーケティングの最先端企業のマーケティング実行者の話を聞けるのは大変貴重な機会です。NRF(全米小売業協会)やShoptalkといった小売業のCレベル(経営役員層)が集うイベントにおいて、登壇者に直接アプローチし、個別に話を伺うことは困難を極めます。待ってでも質問したい気持ちはあれど、次のセッションへと向かう必要もあり、英語ができても実現することはなかなか叶いません。

Brazeのカンファレンスがまだ小規模であるということもありますが、だからこそこのようなコミュニケーションの場を提供してくれたBraze Japanのメンバーに感謝の意を表したいと思います。

ここからはインタビューセッションからの学びを紹介したいと思います。

コンテンツカードの利活用:e.l.f. Beautyの事例

筆者が特に興味を惹かれたのは、e.l.f. Beauty(エルフ・ビューティー)がアプリ内でのパーソナライズされた常設型訴求チャネルとして、Brazeのコンテンツカードを活用しているという事例です。

コンテンツカードは、モバイルアプリやWebサイト上で画像とテキスト、リンクなどを組み合わせたカード形式で情報を表示する機能です。プッシュ通知やメールと異なり、常設性があることが特徴です。顧客にとっては、該当画面を訪問するまで情報として残しておくことができ、ブランドはユーザーの行動履歴や属性に応じて表示内容を変えるパーソナライズを実現できます。

e.l.f. Beautyは、Snowflake上に構築したCDP「Hightouch」を中心にデータを統合し、そのファーストパーティデータに基づき、Brazeを通じてコンテンツカードを配信しています。具体的な活用例として、「新製品ローンチのお知らせ」「限定セール案内」「スキンケアのHow-toチュートリアル」などの事例を紹介してくれました。これにより、従来のプッシュ通知やメールといった一斉通知だけでなく、より顧客体験を重視した“常設型の訴求”が可能となり、クリック率や購入コンバージョンの向上に成功しているとのことでした。

さらに興味深い点として、e.l.f. Beautyはロイヤルティプログラム会員が購入の80%を占める強力な顧客基盤を持つ一方で、オフラインで購入されたレシートスキャン業務の一部を手動で処理しているということです。この取り組みを筆者は日本の小売業の方に体験してもらうことを米国で何度かやってきました。

正直このような作業を手作業で行っているということには衝撃を受けました。しかしこのような取り組みは、たとえ技術的な自動化が未熟であっても、顧客接点を維持しデータを収集するという企業姿勢、人件費が高騰し、AIの利活用が当たり前になっている米国においても、依然として良い意味でアナログなやり方をしてでも顧客体験を実現している生々しい事例と言えるでしょう。

ここまで米国の最先端テクノロジー活用した事例を解説してきましたが、日本企業の皆様には、テクノロジーはもちろんですが、米国でも真の顧客体験の創出のためには人手を使うことも厭わない、顧客との約束を果たすことに懸命に努力と行動を惜しまない。そのような揺るぎない姿勢を学んでいただきたいです。

感情と文脈の活用:Sephoraの提言

Sephoraのオーブリー氏が共有したマーケティング戦略の方向性は、Forge 2025全体のテーマを象徴するものであり、今後のマーケターにとって最も重要な示唆を含んでいます。

Sephoraは、モバイルメッセージング戦略において、未開封のメールがたまる最悪の顧客体験をいかに回避しリテンションを最大化するかを考え、アプリプッシュ通知、SMSといったコミュニケーションチャネルのバランスを取ることに注力しています。その戦略の核心として、以下の2点が強調されました。

・「データのためのデータではなく、感情と文脈を創造するデータ活用」

・「CRM/MA/店舗チーム間のサイロを壊す、“Personalization = Empathy at Scale”」

Sephoraは、ロイヤルティプログラム「Beauty Insider」において、店舗とデジタルの購入データをBraze経由で統合し、行動トリガーやジオターゲティング、そしてAIレコメンドを活用しています。彼らが目指すのは、単にデータを集積することではなく、そのデータに裏打ちされた感情的なつながりを顧客と築くことです。

「Personalization = Empathy at Scale(パーソナライゼーション=スケールする共感)」という概念は、技術を通じて顧客一人ひとりのニーズや感情を理解し、大規模に共感を提供することを目指す、Brazeが描く顧客エンゲージメントの理想像そのものを体現しています。

Empathyとは共感という意味ですが、Sympathyという言葉も存在します。この違いについて少しここで解説しておきたいと思います。二つの単語は同じように見えますが、Empathyとは他者の立場に立ち、感情や動機を「自分のことのように」感じ取ることとされています。つまりマーケティング文脈においては消費者と“共に体験を創る”姿勢。CX(Customer Experience)やコミュニティ型マーケティングに直結するように思います。

一方で、Sympathyとは、同情・共感(感情的理解)、つまり他者の感情を「理解」し、「かわいそう」「よかったね」と外側から感じることのように思います。このSympathyの発想では消費者を“ターゲット”として見る発想、もしくは少し媚びたコミュニケーションの実践に近いように思います。結果として、広告主から消費者への一方向的なメッセージ伝達になりがちです。

宣伝会議主催の販促コンペで長年ご一緒している嶋浩一郎さん(博報堂DYホールディングス)は、広告コミュニケーションが「説得」や「印象操作」から「共感共創(Co-empathy)」に変化していると指摘しています。嶋さんの発言を私なりに理解するとSympathyマーケティングは広告主が「感動させる」「泣かせる」などの演出で共感を“演出”している、一方でEmpathyマーケティングは、企業が消費者の文脈や生活世界に入り込み、「共に感じる」体験を作ることを目指していると言えるでしょう。

デジタルマーケティングにおけるパーソナライゼーションもEmpathyの創出が求められているのです。

ちなみにペットフードのサブスクを展開するスタートアップであるChewyも同様に、AIを活用したパーソナライゼーションを推進する一方で、「押し付けにならない設計」や「倫理的境界の明確化」を重視し、人的判断を組み合わせたEthical Personalization Modelを構築していると語っていました。技術が先行する時代だからこそ、共感と信頼(Empathy and Trust)を維持することの重要性が浮き彫りになったように思います。

3.注目セッション:PelotonとWendy’sから学ぶデジタルと人間的接点の融合

Forge 2025では、リテール、飲食、フィットネスなど多様な業界からリーダーが登壇し、具体的な顧客エンゲージメント戦略を共有しました。ここでは、PelotonとWendy’sの事例を中心に、データと創造性を融合させる方法を解説します。

Peloton:統合データと技術スタックの簡素化

Pelotonの顧客エンゲージメント戦略は、ShopifyとBrazeの統合によるデータの一元化と技術スタックの簡素化に焦点を当てています。

筆者が長年注目しているPelotonは、アパレル事業とコア事業のデータを一体化し、統一されたデータモデルを採用しました。このような異なる顧客提供価値(アパレルとオンラインフィットネス)を組み合わせた顧客データ理解ができることが彼らの強みとも言えます。また興味深いのはBrazeを活用しこれらのデータを活用したマーケティング活動を行うことで、そもそものデータの冗長性が削減されたというのです。

企業としては事業・サービスはサイロ化されていますが、顧客体験という視点からデータを見直すことで、リアルタイムでの顧客エンゲージメントが強化されたとのことです。特に、SMS配信を旧システムからBrazeへ移行し、Shopifyのデータを活用したセグメント別キャンペーンを実施した結果、オーディエンス規模を92%削減したにもかかわらず、高いコンバージョン率を維持するという大きな成功を収めたとの報告がありました。

これは、単に多くの顧客にメッセージを送るのではなく、「Less Data, More Meaning」(データ量を減らし、意味を深める)という原則に基づき、真にメッセージが響くターゲットに絞り込むことの重要性を示しています。

Pelotonのチームは、テクノロジーチーム以外の全関係者に対してBrazeなどのツールの機能について教育を実施し、「既存ツールを最大限活用する文化」を定着させることを徹底しています。そうすることで、実践しないままマーケティング部門からの不要なカスタム開発依頼や、ツール見直し要望を防ぎ、徹底したBrazeの利活用でROI向上を実現しました。

もちろん彼らも長期的な顧客関係構築のためには、データリテラシー(Data Literacy)と共感(Empathy)が不可欠であることも話をしていましたが、Pelotonから学ぶことはデータのサイロ化を無理やり統合するよりも、少ないデータ(整理されたデータ)から顧客のインサイト(Meaning=顧客の置かれている状況)を把握するかがいかに重要であるかを示す好事例と言えるでしょう。

Wendy’s:AIによる効率化とHuman Touchの維持

Wendy’sのセッション「The Human Recipe for Loyalty」では、デジタル技術と人間的な接点をいかに融合させてブランドロイヤルティを強化するかが議論されました。

Wendy’sチームは、アプリ、Webサイト、キオスクを含む全顧客接点において、ブランドの持つ「本物らしさ、大胆さ、遊び心」という、Wendy’sが体現したいブランド・パーソナリティを一貫して維持、体現することへの挑戦を理解することができました。

彼らは、ゼロパーティ、ファーストパーティ、サードパーティデータを統合し、RFMモデルや商品親和性データ(どの商品とどの商品の組み合わせが顧客に受け入れられるか)に基づいて顧客体験をカスタマイズしているとのことです。このプロセスにおいてもAIが重要な役割を果たしているようです。AIはクルーの業務効率化支援として手作業で煩雑なタスクを自動化することにも用いられています。このあたりはNRFやShoptalkといった小売業、サービス業のマーケターが集まるカンファレンスでもメイントピックになっています。つまり、AIの利活用によっていかに、小売業やサービス業の現場に従事する人材が中核業務や顧客接点の維持に集中できるかにテクノロジーが活用されなくてはいけないかの証左とも言えます。

Wendy’sは、マーケティングキャンペーンでも成果を上げており、NCAA(全米大学体育協会バスケットボール)トーナメントの予想をロイヤルティプログラムと連動させた「Fresh Picks March Madness」キャンペーンでは、1,000万以上のアプリ内インプレッション、55万の新規デジタルアカウント獲得という顕著な成果を達成し、Brazeの年間最優秀キャンペーン賞を受賞しました。

彼らからの学びは「小さく始め、学び、拡大せよ」 です。

この話を聞くと大規模なデジタルマーケティングやAI活用を実践しているように思いますが、彼らも失敗と成功を繰り返しながら、PoCの実践を行っています。ただPoCにとどまることなく、いかにPoCからの学びをマーケティングの成功、顧客エンゲージメントの強化につなげるのかという絶え間ない挑戦を実践しています。AI導入も同様のようです。最終的に評価されるのは、精度や効率性向上など明確なビジネス目標に結びつけることが不可欠なのです。AIやマーケティング・オートメーションは真に結果、成果を求められる時代と言えるでしょう。

まとめ:Culture, Authenticity, Empathyが導く次世代マーケティング

最後にForge 2025全体を通じて語られた、テクノロジー以外のキーワードについて解説して本レポートを締めたいと思います。

テクノロジーが急速に進化する現代においてマーケターに求められる資質と戦略の核となるキーワードは、Culture(文化)への理解、Authenticity(真正性)の提供、Empathy(共感)の実践です。

Culture(文化)への理解

Brazeのカンファレンス、Forgeでは著名なマーケター、デジタルマーケティング実践者に加えて、外部のマーケティング専門家や、著名な学者の方の講演も行われました。その中で数々の受賞歴のあるマーケターであり、ニューヨークのワイデン+ケネディ社で最高戦略責任者を務めたミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビジネスでマーケティングの教授を務めるマーカス・コリンズ博士の基調講演が行われました。

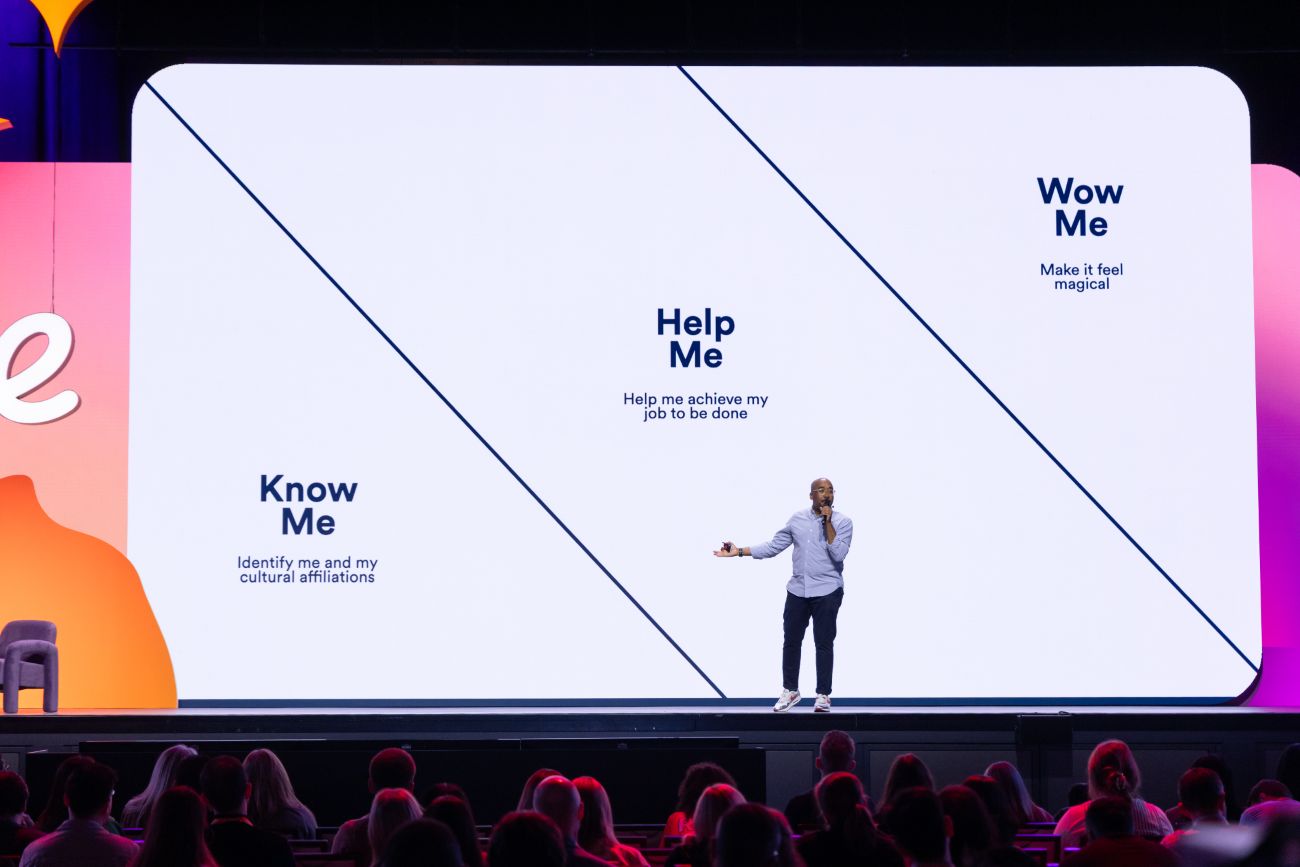

マーカス・コリンズ博士は、文化が人間の行動を形成する最も影響力のある外的要因であることを解説し、消費者は機能や性能といった価値ではなく、自己像や所属意識を反映できる商品を購入する傾向にあるとしています。つまりブランド、企業は単に顧客を人口統計学上の分類から捉えるのではなく、消費者の文化的アイデンティティや信念、イデオロギーを理解する重要性を提唱していました。

コリンズ博士は、マクドナルドがファンの文化的慣習を理解するために民族誌学的調査を実施し、成功した「Famous Orders」キャンペーン(30日間で売上を5,000万ドル増加)を事例に挙げ、マーケターは、文化を一方的に消費するのではなく、新しい社会的事実や言語、物語を生み出すことで文化的な言説に貢献する「推進者」の役割を担うべきであるとします。

この話を聞いて痛感することですが、顧客行動のすべてにその国や地域の文化や伝統がある一定レベルで影響を与えています。企業は改めて自社が提供する商品価値だけでなく、その商品やサービスが生まれた背景、そして顧客がそれらの商品を体験、消費してきた文化的背景の理解を改めて深める必要があると思います。そのような文化的土台の上に立つマーケティングこそが最強であると言えるでしょう。

Authenticity(真正性)

この言葉も実はここ数年海外のマーケターから繰り返し使われている言葉であり、筆者自身も一橋大学ビジネスレビューでもAuthenticityの重要性に関する論文を発表しています。

Forge 2025においては著名なマーケターであり、Brazeの社外取締役を務めるフェルナンド・マチャド氏からも講演がありました。彼のセッションでは、マスタークラス「マーケティングの7つの罪」と題し、マーケターは「虚栄心(Vanity)」の罪を克服し、ブランドの歴史、遺産を忘れることなく、真正性(Authenticity)を守ることの重要性を説きました。彼は、短期的な利益(Greed、貪欲)に偏重するのではなく、ブランド構築に予算の約60%、パフォーマンスに40%を投資すべきであるというデータを示し、長期的なブランド構築がもたらす遺産の重要性を解説しました。デジタルマーケティングツール企業のカンファレンスでこのような話があることもBraze Forgeの面白さかもしれません。

ブランドが一貫性を維持し、過度に複雑化を避けること(ブランドの一貫性)が、消費者との信頼を築き、最終的に売上に貢献すると論じていました。Wendy’sがブランドの「本物らしさ」をアプリ内でも維持する姿勢も、この真正性の追求と一致していますし、それを実現するためにBrazeを使って欲しいという想いも伝わってきます。

Empathy(共感)

こちらは先述した通りですが、実はForge 2025の最も強力なメッセージの一つは、共感の必要性でした。Sephoraの「Personalization = Empathy at Scale」という提言 は、AIとデータ活用が進む中で、テクノロジーの目的は人間の感情やニーズを大規模に理解し、対応することにあることを明確に示しています。

マーカス・コリンズ博士は、データへのアクセスが増えるほど、かえって消費者の深い理解(親密さ)が疎かになるパラドックスを指摘し、テクノロジーを「人間性を拡張する道具」として活用し、人々の生活の摩擦点(課題)を特定し、意味ある体験を創出することの重要性をクリステンセン博士のジョブ理論を用いて提唱しました。

AIは意思決定の効率と精度を向上させますが、BrazeのAI戦略自体が「創造性×自律性×文脈理解」の融合をテーマに掲げているように、最終的にブランドと顧客の間に信頼と価値を生むのは、データとAIによって裏打ちされた人間的な共感に他なりません。私の言葉で言えば、Human Touch Technology、人とテクノロジーの最適な融合が優れた顧客体験を創出するという言葉と同義となります。

結論として、Forge 2025は、AIとComposable Intelligenceという最先端の技術が、Culture、Authenticity、Empathyという普遍的なマーケティングの原理を大規模に実現するための基盤となることも示されました。

今後のマーケターは、マーケティング実践者の「指揮者」として、Brazeのようなテクノロジーを駆使しながらも、上記の3点にあるような、顧客が永遠に企業や消費行動に求める、人間的要素を戦略の中心に据え、学習と創造性を継続することが求められるのです。

タイトルにある通り、BrazeのイベントForgeはまさに、AI、データ、そして人間的なつながりが描く顧客エンゲージメントの未来を考察するには最適な場として今後も注目していきたいと思います。