アカデミックなセッション「ゲーム研究的な視点から見たゲーミフィケーション」

次に紹介するセッションは「ゲーム研究的な視点から見たゲーミフィケーション」である。シリアスゲーム、脳科学・心理学といったアカデミックな角度から見たゲーミフィケーションについて、4人の研究者による考察が示された。モデレーターは立命館大学 細井浩一氏。実は2005年頃から日本のゲーミフィケーションの研究は始まっているとし、ご意見番としてアカデミックな視点や切り口を提供したいと語った。

武山政直氏(慶応大学)、井上明人氏(国際大学GLOCOM)

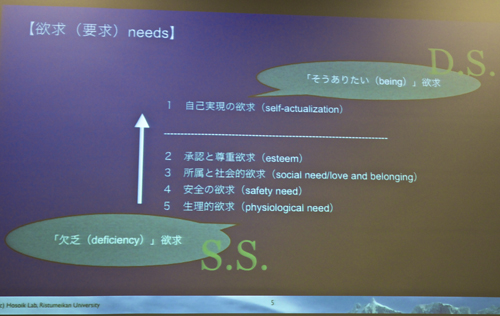

まず細井氏は、ゲーミフィケーションを論じる際に必ずと言っていいほど使われる「ユーザーの欲求(要求):needs」や「ユーザーへの動機付け:motivation」、あるいは「おもてなし」といった言葉は、すべて両義性を含んでおり、そんなに簡単に扱えるようなものではないと問題を提起した。

「例えば、モチベーション研究は非常に歴史が古いものです。マズロー、マクレガー、ハーズバーグ、デシなど多くの学者が研究してきましたが、最終的な結論は出ていないという事実をご存知でしょうか。」(細井氏)

マズローの欲求段階説(上図)で見てみると、下の4つの欲求(「欠乏」欲求)は、計量化もできるし可視化もできるが、最上位の自己実現の欲求(「そうありたい」欲求)は、本人すらわかっていないところであり、ここに対してゲーミフィケーションで何かを働きかけるというのは、非常に難しいことなのだという。

人はなぜソーシャルゲームにハマるのか?

教育工学におけるゲーム活用を専門とし、ジェーン・マゴニガル『幸せな未来は「ゲーム」が創る(原題:REALITY IS BROKEN)』の訳者のひとりでもある東京大学 藤本徹氏は、歴史的・認知的・デザイン的観点から、ゲーミフィケーションについての3つの論点を挙げた。

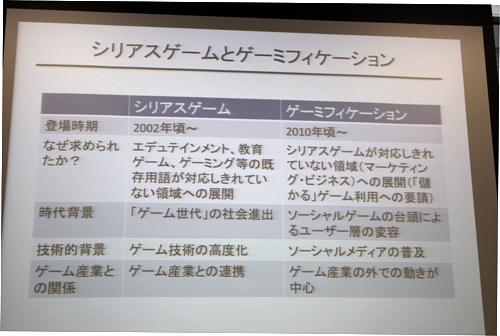

第一に、「エデュテインメント~シリアスゲーム~ゲーミフィケーション」というゲーミフィケーションの歴史的な経緯についてである。藤本氏は、それぞれの登場時期と背景について簡明に整理した。その中でも特に、以下のスライドに示されたシリアスゲームとゲーミフィケーションの違いについてはしっかりと押さえておきたい。

第二に、ソーシャルゲームにハマるのは本当に「フロー状態」を起こすからなのかという点だ。藤本氏は以下の4つの理由から、完全に没頭するフロー状態と断定するのは尚早ではないかと述べ、単なる「嗜癖状態」(addiction)とフロー(flow)状態は分けて議論する必要があるとした。

- スキルに熟達して没頭しているわけではない

-

自己実現欲求ではなく承認欲求に向かっている

-

あくまで自己効力感や達成感の「演出」

-

「金で買える満足感」とは相容れない

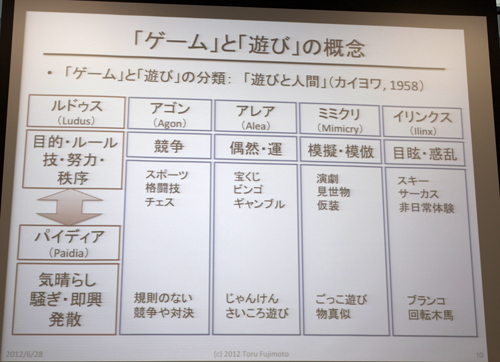

第三に、マゴニガルの著書内で語られる「ゲームフル」な事例は、どちらかというと「プレイフル」であるという点だ(注:マゴニガルはゲーミフィケーションを「ゲームフル」と表現している)。

藤本氏はカイヨワの『遊びと人間』で分類された「ゲーム」と「遊び」の違いを以下のようにまとめた。スライド上部の「ルドゥス(Ludus)」がゲームフル(ゲーミフィケーション)の領域であり、下部の「パイディア(Paidia)」にカテゴライズされるものがプレイフルに当たると説いた。

したがって、マゴニガルの著書内で紹介されている、墓碑をカードに見立てて遊ぶという「トゥームストーン ホールデム」などは、ゲーミフィケーションの事例というよりも「プレイフル」なものであるとし、精読する際には注意が必要だと指摘した。