経営視点がある=全体像を把握していること

――ブランディングデザインを進めるための具体的なステップを教えてください。

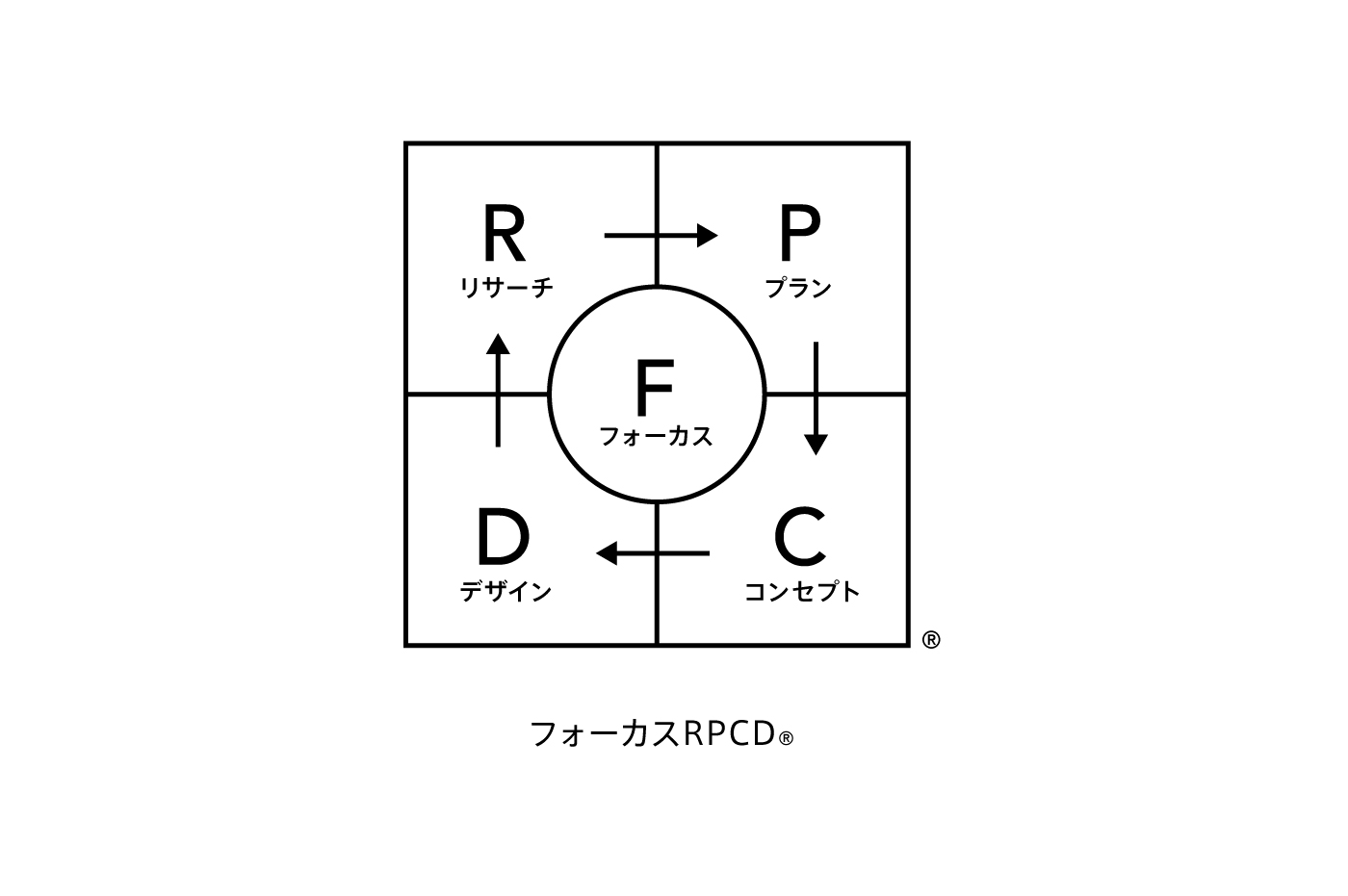

最初は「フォーカスRPCD(R)」でいうリサーチ(R)フェーズで会社の強みをみんなで考えていきます。調査会社を活用し市場調査を行うこともありますが、定性的であれ定量的であれ、大切なのは数値やデータではなく意味をどう読むか。周囲の環境情報を読み解きながら、会社の強みをワークショップであぶり出していきます。

そのときに現場で「経営視点が大切だ」という話がよくあがるのですが、経営視点ってそんなに難しい話ではないと思うんです。MBAをもっている、財務諸表が読めるなどのテクニックはありますが、もっとも大切なのは会社の全体像を理解していること。

企画し、作り、売り、その利益を回収してまた企画して作り、というように本来企業はあらゆる施策が円環状につながり、循環しながら経営されています。その全体像を把握していること=経営視点を持っている、だと僕は思っています。そのため僕らがワークショップで行っているのは、メンバーの視点を部門最適ではなく、会社の全体最適レベルに引き上げること。その状態でアイディア出しをすると、「実は営業のやりかたに突破口があるかもしれない」、「こんなデータがあるから、別のやりかたをしてみよう」など、向き合う課題から視座が上がったアイディアが出てくる。そうやって、会社の状況や市場の流れを正しく把握し、企業や商品にとっていちばん強いポイントを見つけていきます。

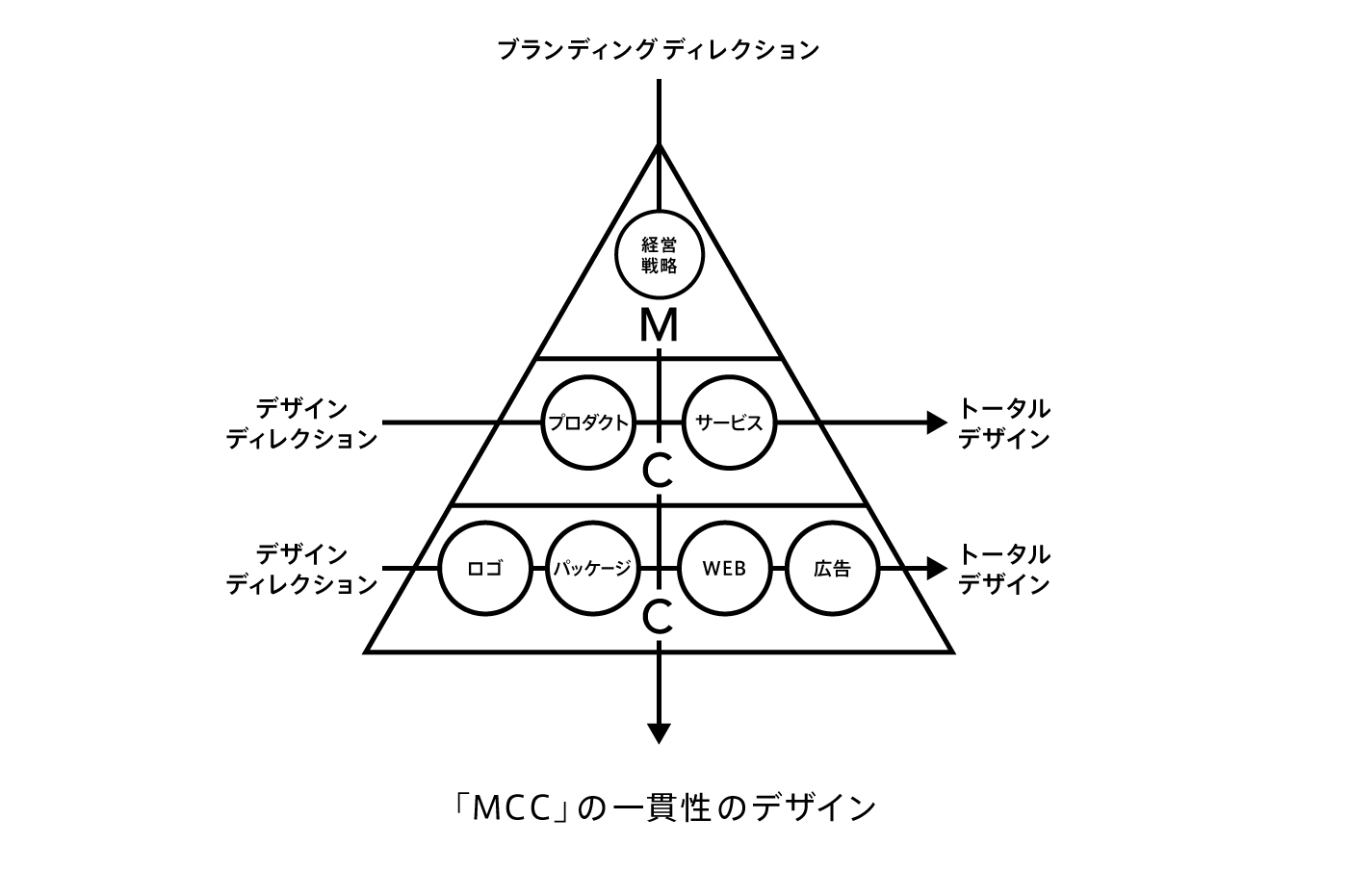

「フォーカスRPCD(R)」のステップはすべてリサーチから始まるので、正しく状況把握し、それをMCC別に分類しながら、現状の差異化要因を探っていくことがとても大切です。その際にもし、現状に差異化要因を見つけることができなかったら、リサーチ(R)からプラン(P)のフェーズに移るとき、戦略的に差異化要因を作りださなければいけません。ここがなかったらほぼ負け戦になってしまうので、スタートがめちゃくちゃ肝心。その際のポイントは、なるべくMCCの上位階層、つまりコンテンツの上位か、マネジメントレベルのどこかで強みを作り出すことです。

プラン(P)の段階で行うのは戦略企画です。会社の全体像は必ず連なっているので、その連なりを図にし、設計図のようなものを作っていきます。これがまさに戦略そのものなのですが、この連なりかたで差異化をつくることがポイントです。

戦略が完成したら、次はコンセプト(C)づくり。ブランドコンセプトは、もっとも本質的な強みであり、ブランドが向かうべき方向性を示す道標。そこに向かって進むためにも、全員がしっかり戦略を把握したうえでデザインに落とし込んでいく必要があります。

そして最後がいよいよデザイン(D)。戦略とコンセプトをもとに、ロゴ、ウェブ、パッケージなど具現化する要素を一貫してデザインしていきます。

デザインをするときの8つのポイント 仕上げは「秩序のデザイン」

デザインで具現化していくポイントはいくつかあるのですが、やはりまずは差異化です。差異化するための戦略や企画を考えているのに、最後のアウトプットがほかとよく似た表現だったらそれは同質化ですよね。コミュニケーションのデザインを行う理由は、違いを具現化することです。

ブランディングにおいてデザインがなぜ重要かというと、「ブランディングは伝言ゲーム」だからです。伝言ゲームのように、企業の本質が自然と伝わっていく状態を目指すことがブランディングの目的なのです。この“伝言力”を早めるために重要なのはMCCの下から強化すること。つまり、コミュニケーション、コンテンツ、マネジメントの順番で広まる速度が上がっていくので、コミュニケーションのデザインに注力することで、世の中へ伝播していくスピードを圧倒的に早め、ブランドの成功を高めるのです。

具体的なデザインのポイント

- 差異化できているか

- シンプルであるか

- コンセプチュアルか

- 構造化されているか

- テイストが合っているか

- メジャー感があるか

- ディテールの完成度が高いか

- 美意識があるか

最後の仕上げは、すべてのコミュニケーションの横串がとおっているか、戦略に始まり、商品の企画、コミュニケーションに至る一連の流れに縦串がとおっているか、というように、すべての軸がひとつになるよう秩序のデザインを整えていくことです。

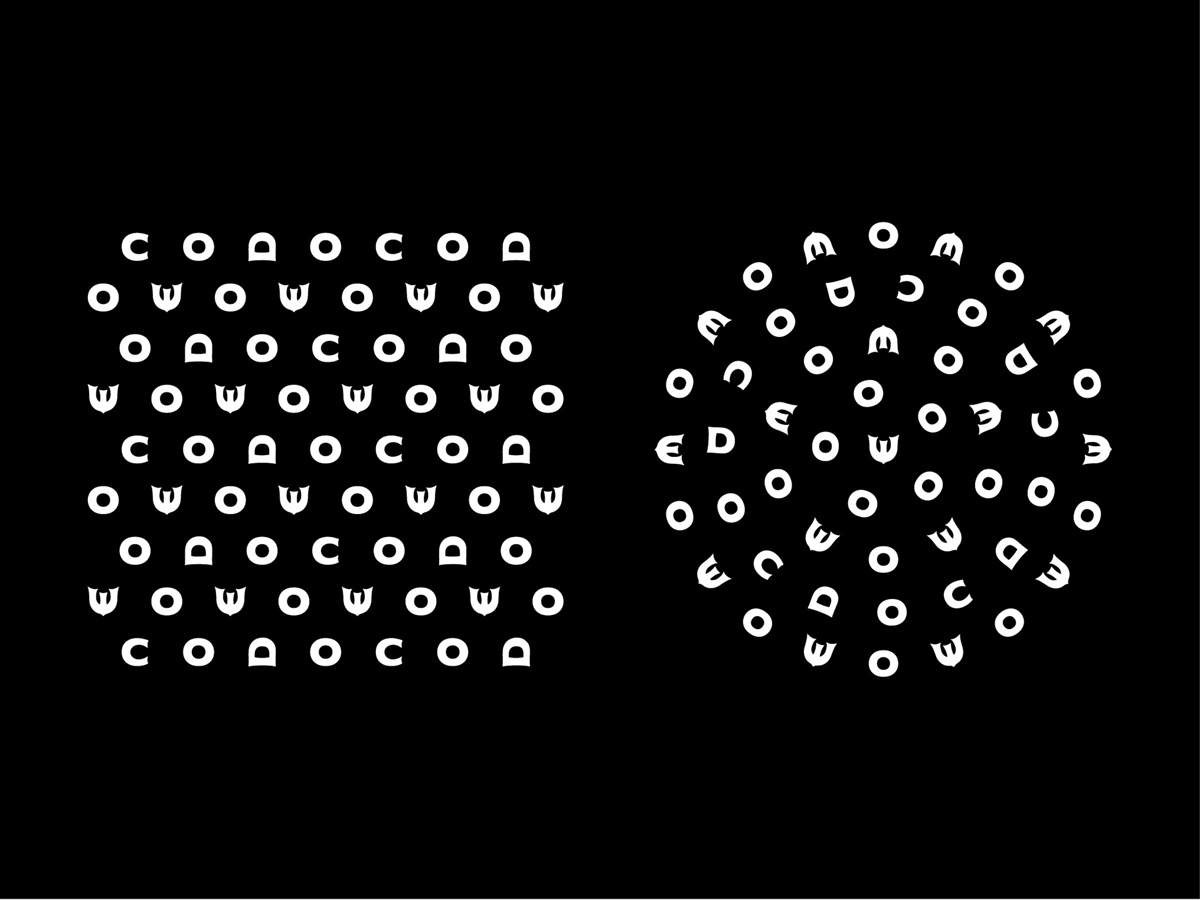

その際に僕が意識しているのは、しっかりデザインの構造を作りだすこと。ロゴデザインもなんとなくロゴだけ作っているわけではなく、ロゴは何かに使われるもの。たとえばコエドビールのパッケージで言うと、制作時からロゴは必ずパッケージに入ることはわかっているわけです。パッケージに載ったときにロゴが最適化されるようにデザインしようと思ったら、ロゴを作っている際にはパッケージの大まかなアイディアが同時にできていなければなりません。コエドビールでは、瓶のボトルのネックなど、ラベルの背景パターンすべてにロゴが展開していくというデザインをしているのですが、これもロゴデザインを進めている段階からアイデアとしてありました。そのためサークルパターンとベーシックパターンのふたつをロゴパターンとして最初に設計したうえで、実際の商品デザインに落とし込んでいったのです。

これを「構造」と言うと身構えてしまいますが、「ルール」と言い換えるとわかりやすいかもしれません。ウェブやパッケージはもちろん、各ツールにもそれぞれルールがある。それらを、部分ではなく全体で一貫性がある形で成り立たせていくことが非常に大切です。

たとえばウェブの挙動で、「なぜスピーディーに動かなければいけないのか、ふんわりとした挙動ではいけないのか」という問いがあったときに、ウェブ単体で見ていたら決められないですよね。戦略やコンセプトを軸に全体構造や振る舞い、ディテールの考えかたを定めていく。だからこそブランドコンセプトにもとづいたデザインのルールをつくり、秩序を決めることが重要なのです。

(後編へ続く)