値下げによる損失を補填するのは至難の業

プライシングのいろはを語る前に、価格が持つインパクトの大きさを実感してもらうため、いくつかの例を挙げる。まずは値下げの弊害を示す例だ。

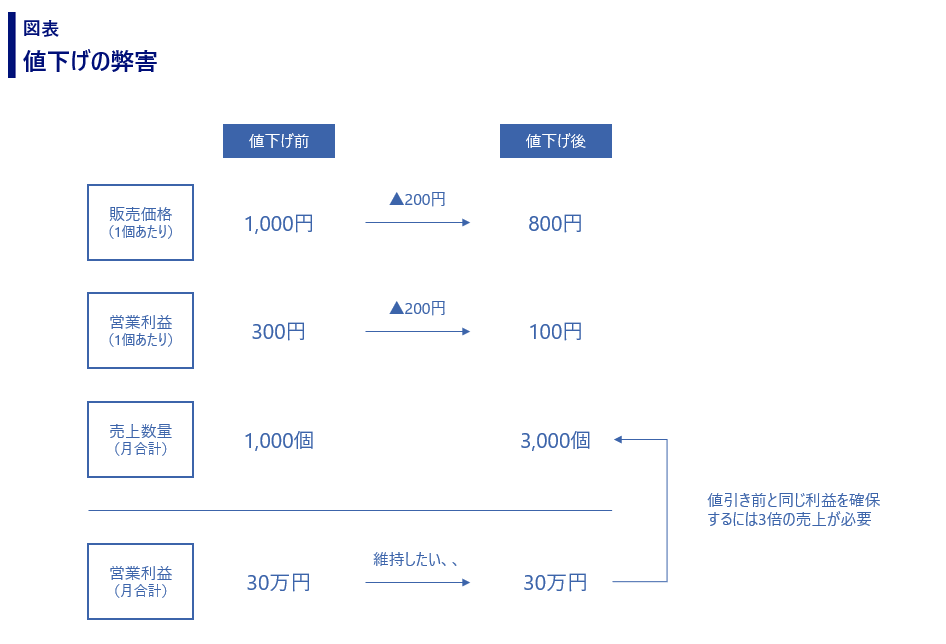

値下げ前の商品の単価を1,000円、利益を300円、月間の販売数量を1,000個とした場合、月間の利益は次のように計算できる。

では、商品を200円値下げ(2割引き)したらどうなるだろうか。商品の単価は800円となり、利益は300円から200円を引いて100円に。仮に値下げ前の月間利益であった30万円を達成しようとすれば、月間の販売数量は次の通りとなる。

つまり2割引きすると、値下げ前の3倍もの数量を売らなければ利益を維持できなくなってしまうのだ。私の感覚では、2割引きをしても売れる数量はせいぜい1.2倍程度。良くても1.5倍ではないか。3倍には到底届かないだろう。

また、仮に3倍の数を売ろうとすれば、追加で広告・販促費がかかる。これによってますます利益が下がるため、値下げ前の水準には到底届かない。これが「値下げは悪」と呼ばれる所以だ。足下の減収を補うための値下げは、多少販売数量を上げる効果はあっても、利益アップにつなげるのは至難の業だ。

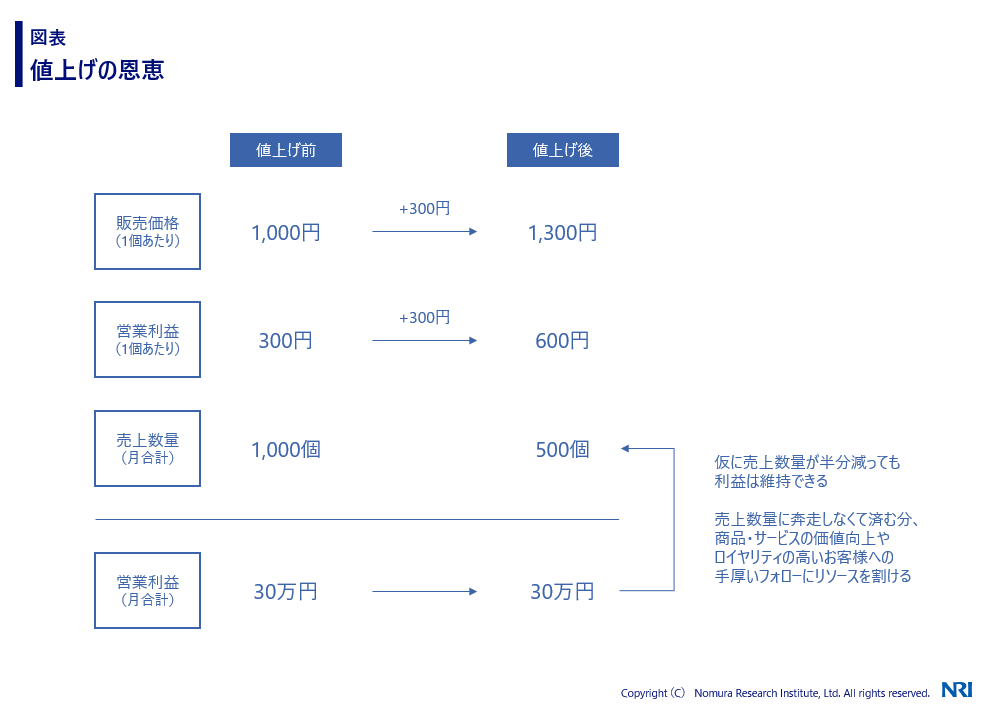

次に、値上げの恩恵を示す例を挙げる。値上げ前の商品の単価を1,000円、利益を300円、月間の販売数量を1,000個とする。月間の利益は同じく30万円としよう。

この商品を300円値上げ(3割増し)したらどうなるだろうか。まず、単価は1,300円となる。利益は値上げした300円分がプラスされ、600円に。仮に値上げ前の月間の利益であった30万円を達成しようとした場合、必要な月間の販売数量は次のようになる。

つまり3割値上げすると、値上げ前の半分の数量を売れば利益を維持できるわけだ。これまで販売数量の目標達成に追われていた営業担当者の苦労は軽減され、その分、商品・サービスの価値向上やロイヤル顧客への手厚いフォローにリソースを割けるようになるだろう。

利益を生むナイキの巧みなプライシング

値下げした結果、減収してしまったブランドがある一方で、逆に増収したケースもある。その一例がナイキだ。同ブランドは商品の価値に見合った値付けを行い、流通での値崩れを防止することで、世界トップの売上規模と利益率を維持し、過去最高の時価総額を記録している。つまり、値付けのスタンス一つで経営や仕事の仕方は大きく変わるのである。

ここから、ナイキの価格設定の中身に迫っていきたい。もちろん、ナイキのプライシングの方法論が公式に発表されているわけではない。そのため、ナイキの価格戦略を解説している海外のサイトや人材募集要項、直営店のスタッフから情報を収集し、同ブランドの手法を紐解いていく。

まず、ナイキのプライシングは商品企画と原価企画からスタートする。商品企画と原価企画の舵を取るのは、米国北西部・オレゴン州にあるグローバル本社だ。商品コンセプトやターゲット顧客の検討、年間販売数量、想定販売価格、見積原価、利益見込みの計算を同時に進行し、販売数量の目標値を国別にブレイクダウンする。

その後、国ごとに「Manufacturer Suggested Retail Price(メーカー希望小売価格)」略してMSRPの検討を行う。各国のマーチャンダイザー/プライシングマネージャーと呼ばれる担当者が、グローバルで設定された想定販売価格をベースに、自国での商品の価値を数値化し、競争力のある価格(Value-Based Pricing)を設定するのだ。

ナイキは直営店を運営しているため「何の商品がいくらでどれくらい売れたか」という情報をデータベースに蓄積している。データから値付けを行う商品の素材やデザイン、シルエットの価値を推定し、類似品の過去実績から「いくらに設定すればどの程度売れるか」を試算。最終的に自国の目標利益をクリアできる水準でMSRPを決定するのだ。