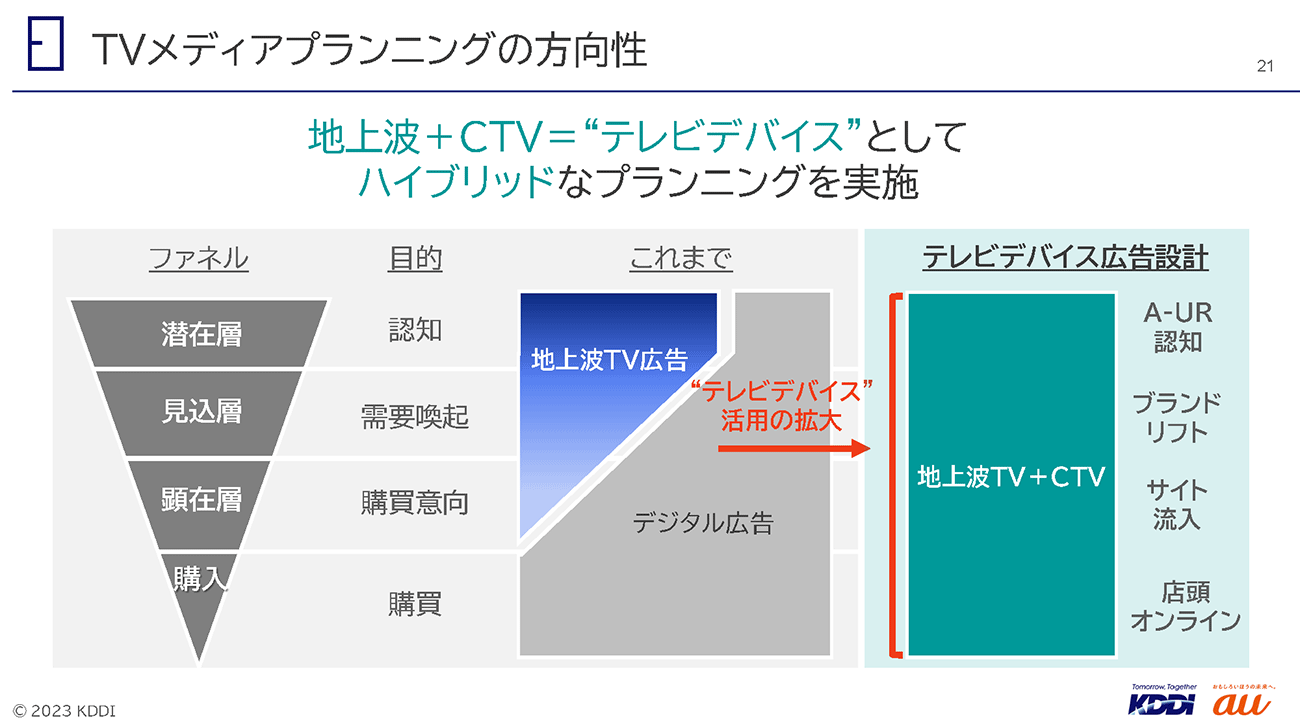

地上波+CTVをテレビデバイスとして捉え直すプランニングへ

しかし、A-URで実状に応じた改善ができるようになった一方で、そもそもの地上波TVメディアの視聴率は年々減少傾向にある。特にMF1層と呼ばれる20代、30代を中心とした年代の視聴率、視聴時間の減少が顕著に表れており、若年層へのリーチが行いづらい状況となっている。

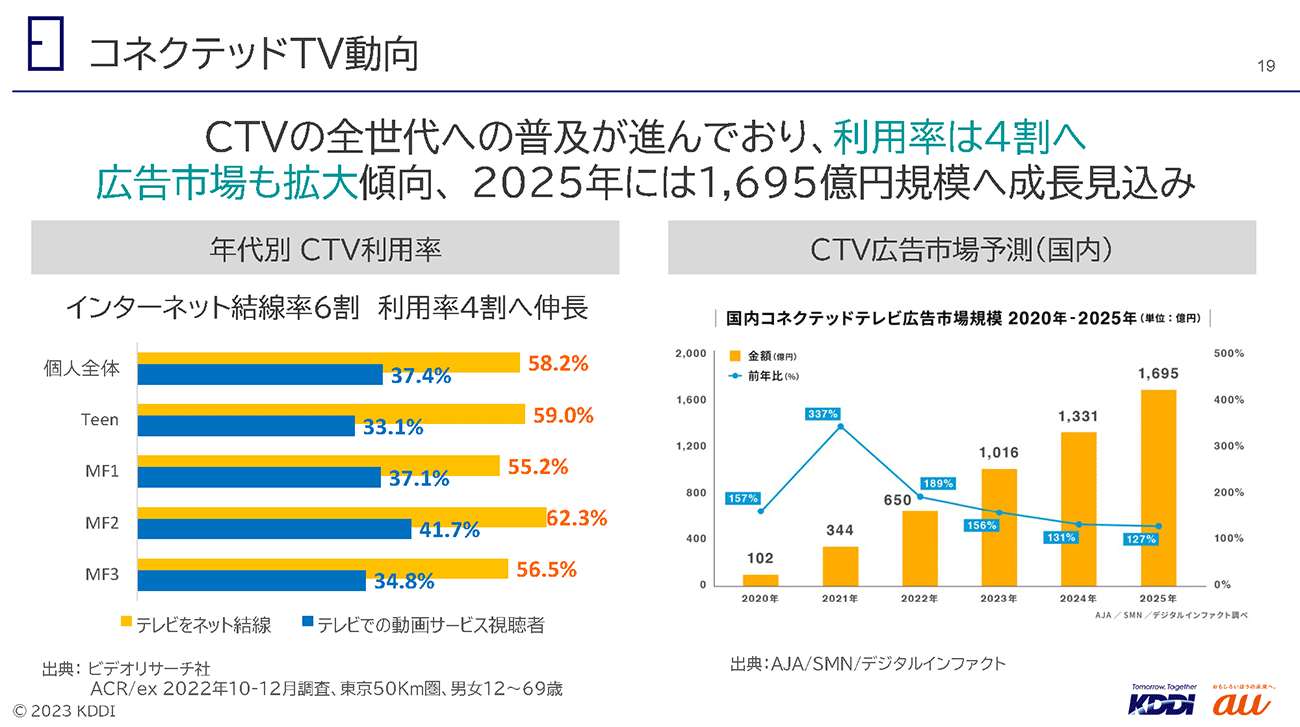

そこで注目されるのがCTVだ。テレビのインターネット接続率は2022年時点の調査で約6割、テレビでの動画サービス視聴者も4割超。年代別に見ても満遍なく普及が進んできており、CTVの視聴者の伸びに応じて、CTV広告市場についても、2025年には1,695億円規模への成長が見込まれている。

YouTubeにいたっては、地上波キー局と同等規模の視聴時間まで伸びてきている。また、20~34歳のMF1層で見ると、いわゆるプロ制作によるコンテンツを配信しているメディア、特にOTTと呼ばれるNetflixやAbema、TVerのコンテンツに対する注視度は非常に高くなってきているという。

「CTVの視聴者はコンテンツをしっかり見る、“目的視聴”が高い傾向にあり、またデータを活用したパーソナライズ性にも特徴があります。一方で、地上波もリーチのボリュームという点ではまだまだパワーがあるのが現状です。KDDIとしては、これまでの“テレビ=地上波”ではなく、地上波とCTV、それぞれの特徴を上手く組み合わせてテレビデバイス全体を捉えたハイブリッドな広告プランニングを行い、コミュニケーション活動の高度化を図っていきたいと考えています」(後舎氏)

一歩ずつ「組み合わせ」を検証 OTTごとの特徴を紐解く

KDDIでは、これらの流れを受け2021年度からCTV広告を開始。テレビデバイスにおける、特にMF1層のA-UR最大化に向けた取り組みとしてスタートした。

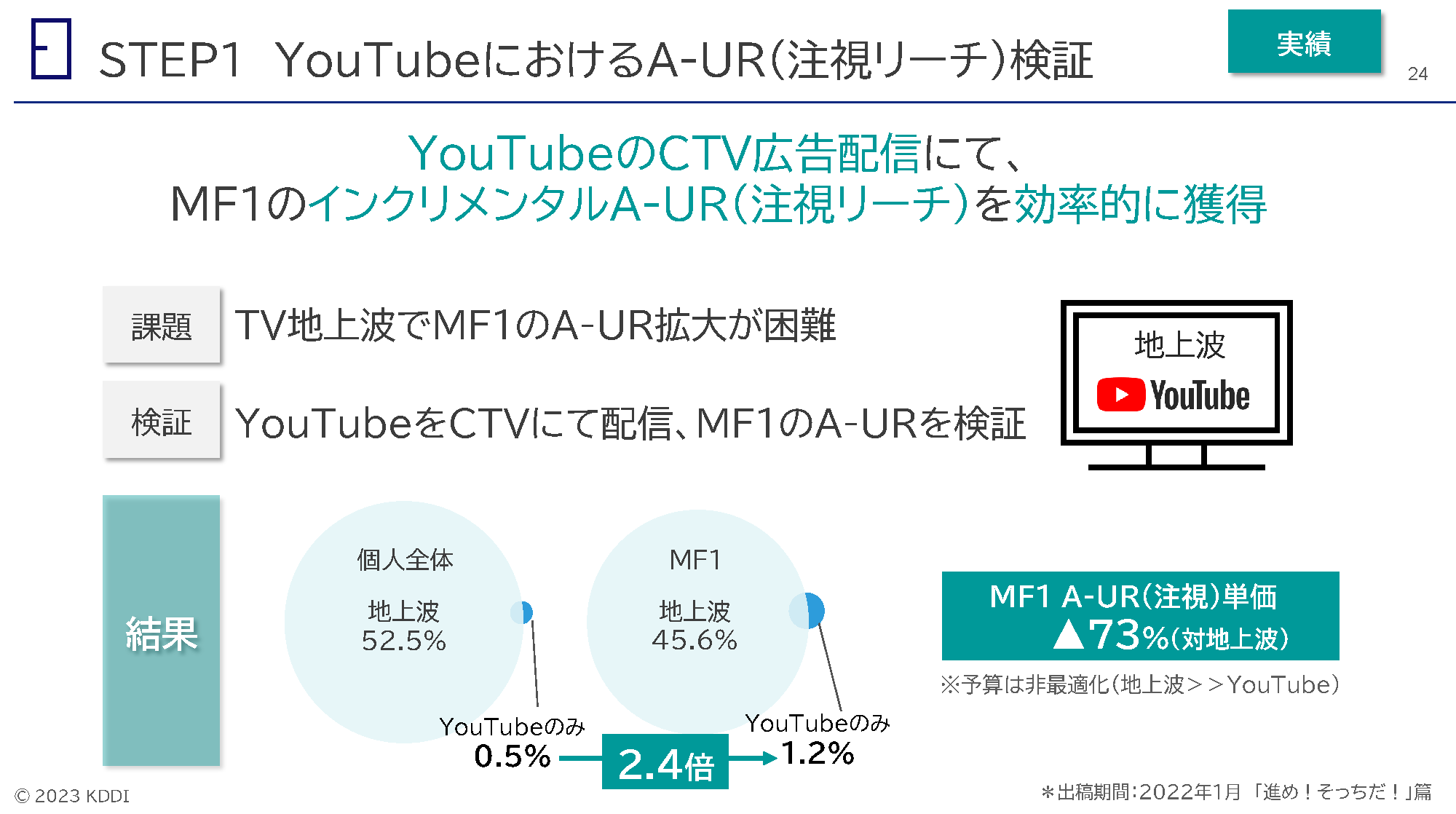

最初に行ったのが、地上波と“YouTube”の組み合わせにおける効果検証だ。

「前述のとおりテレビ地上波CMのみではMF1層のA-UR拡大が難しくなってきています。YouTube広告をCTVで配信した場合にテレビデバイスにおけるMF1層のA-URが拡大できるかを、まず検証しました」(後舎氏)

結果、個人全体・MF1層ともにA-URが拡大。特にYouTubeでのMF1層においては個人全体と比較し、A-URが2.4倍高く、単価についても対地上波と比較し約73%効率的であることがわかった。この結果からYouTube広告のCTV配信はテレビデバイスにおけるMF1層のA-UR拡大に有効であることが実証された。

2022年には次のステップとして、“TVer”を新たに検証対象に追加。結果YouTube同様、個人全体に比べてMF1層におけるTVerのA-URが7.5倍高く、単価についても対地上波で約30%、対YouTubeで約20%効率的であることがわかった。

「単価がYouTubeより効率が上がった要因としては、先ほど話したように、“TVer”コンテンツへの注視度が高いためと分析しています」(後舎氏)

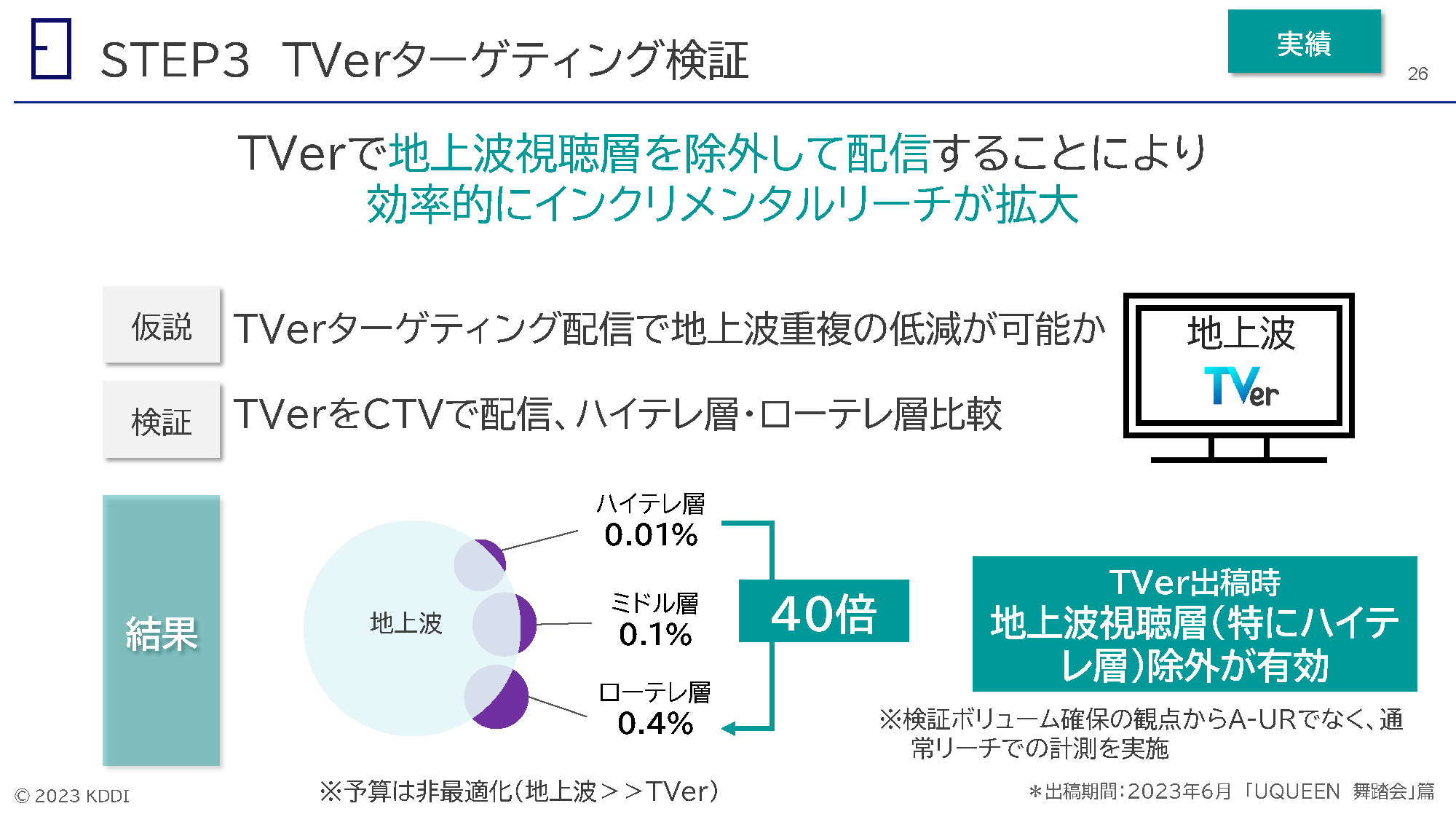

これを受けて2023年に行ったのはTVerでのターゲティング配信に関する検証だ。

「高い有効性を見せたTVerですが、地上波由来のコンテンツが多いこともあり、地上波との重複が大きかったという結果もありました。TVerでA-URをより拡大させるためには、地上波の視聴レベル別で、インクメンタルリーチを計測する必要がありました」(後舎氏)

その結果、テレビCMに多く接触するハイテレ層(=High TVCM Reach Group)と接触しないローテレ層(=Low TVCM Reach Group)では約40倍インクリメンタルリーチに差が出るという数値結果となった。これにより、テレビデバイスにおけるTVerでのインクリメンタルリーチをさらに拡大させるには地上波視聴層を除外配信することが有効だと確認された。