動画マーケのインハウス運用体制、メリット・デメリットの検討

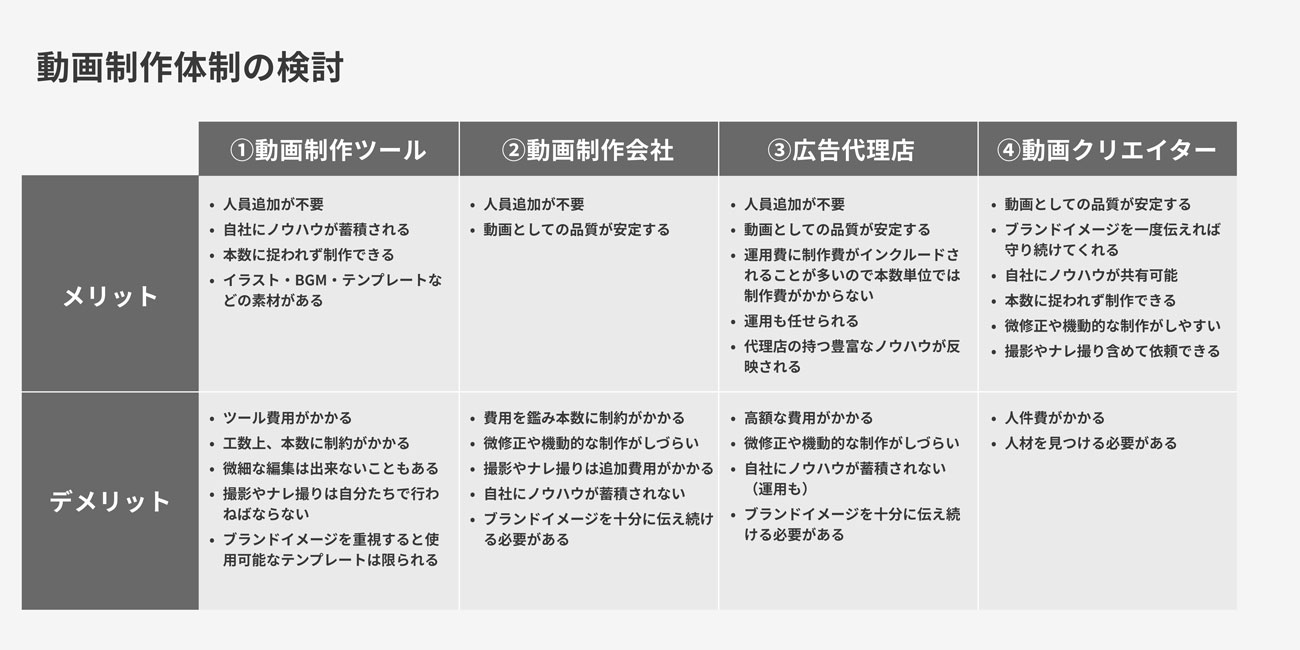

それぞれの手法を検討する情報収集の中で見出したメリット・デメリットをまとめると以下になる(見解を含む)。

簡易動画制作ツールは、当初から利用していて、より簡易なツールに切り替えたが今も一部は活用している。横長サイズの番宣動画やテレビCM動画に上下コピーを入れて縦型動画にリサイズ制作するなどといった簡易的な動画制作は、非デザイナーメンバーでもごく簡単かつ短時間に実施できている。また、装飾のイラストやBGMなど素材が提供されているのも便利だ。

ただ0→1で制作する複雑な動画の場合には、尺の細かな切り替えができなかったりモーションパターン・スピードが限られたりするなど惜しい部分も多く、理想通りの動画に仕上がらないこともしばしば。また、撮影や制作のリソースは全て運用メンバーで担わねばならないため、運用工数も鑑みると動画制作ができる本数は必然的に限られてしまう。

動画制作会社に制作のみを委託する方法も検討した。だが冒頭シーンのパターン出しなど複数の動画を試したいSNS用広告動画において本数単位でコストが発生するこの手法は、PDCAに躊躇を生む懸念があった。加えて、配信があまり出ない動画やパフォーマンスが悪く数日で配信停止する動画もある前提であるので、これらに制作原価が発生し、チャレンジが負債を生む状況は作りたくなかった。

広告代理店にいっそ運用ごと委託することも考えた。この手法なら制作費もまかなった上で目標獲得単価の達成を目指してもらえるので制作コストの心配をする必要がなく、代理店が持つ豊富なノウハウが反映されるため高効率が見込みやすい。ただ、やはり高額な費用を要し、その中で制作・運用について自社にノウハウが蓄積されなくなり依存してしまう状況を避けたかった。

また、代理店は制作担当が入れ替わることも制御しづらい。ブランドイメージを重視する私たちの場合、制作担当とのコミュニケーションに気を配り続けなければ、大幅な修正や意識合わせが繰り返しになるかもしれないという懸念を持った。

採用したのは、動画クリエイター業務委託

これらを踏まえ、私たちは動画クリエイター業務委託を採用することにした。

この方法であれば、スピーディーかつ本数に捉われない制作が見込める。ブランドイメージについても最初にインプットを行い、その後必要に応じてコミュニケーションを取れば、不安を払拭できるはずだ。量と質を両立したクリエイティブを量産することができるだろうと考えた。

この体制が実際にワークするか当初は懸念もあったが、開始から現在までの8ヵ月で生み出せた高効率クリエイティブの数と、動画広告クリエイティブによる獲得数の伸長をもって、この手法が私たちにフィットしたと考えている。

特にこの体制で運営してきて実感しているのが、専任のクリエイターと直接密にコミュニケーションを取れることのメリットだ。機動的な修正などの依頼が可能な他、配信した動画の結果を共有したり、新たなアイデアについてニュアンスも含めて伝え合えたりするプロセスの中で制作効率が次第に高まることを感じている。