新規、継続、離反……顧客は常に動いている

MZ:一回買ってもらった顧客でも、価値の再評価の後で継続顧客になったり、離反したり、復帰したり、色々なパターンがあるんですね。

西口:その通りです。ここが重要な着眼点です。

MZ:考えてみれば、私も顧客として買わなくなった商品やサービスがたくさんあるにもかかわらず、つい「一度顧客になった方はずっと顧客」というイメージを持ってしまっていました。

西口:そうなんです。どんなプロダクトでも、顧客は永遠ではないのです。どんなに素晴らしいロイヤル顧客であっても、一定割合で必ず離反します。

マーケターだけでなくビジネスに関わる方全員が、ここでどのくらい離反するのかを正確に認識することは非常に重要です。この理解がないまま、なんとなく「ロイヤル顧客は離反しない」という期待を持っていると、ビジネスは思ったように伸びないのです。

マーケティング活動でも、新規獲得と、CRMのようなロイヤル顧客育成への取り組みの担当が分かれていたりすると、組織としてこの理解が弱くなります。マーケティングに関わる方は、どんなビジネスにおいても「顧客は固定的ではなく、常に動き続けている」という前提を持つことが重要です。

MZ:顧客は動いている、ですか? 確かに、潜在顧客から新規顧客になったり、常連になったり、あるいは離反したりしますね。

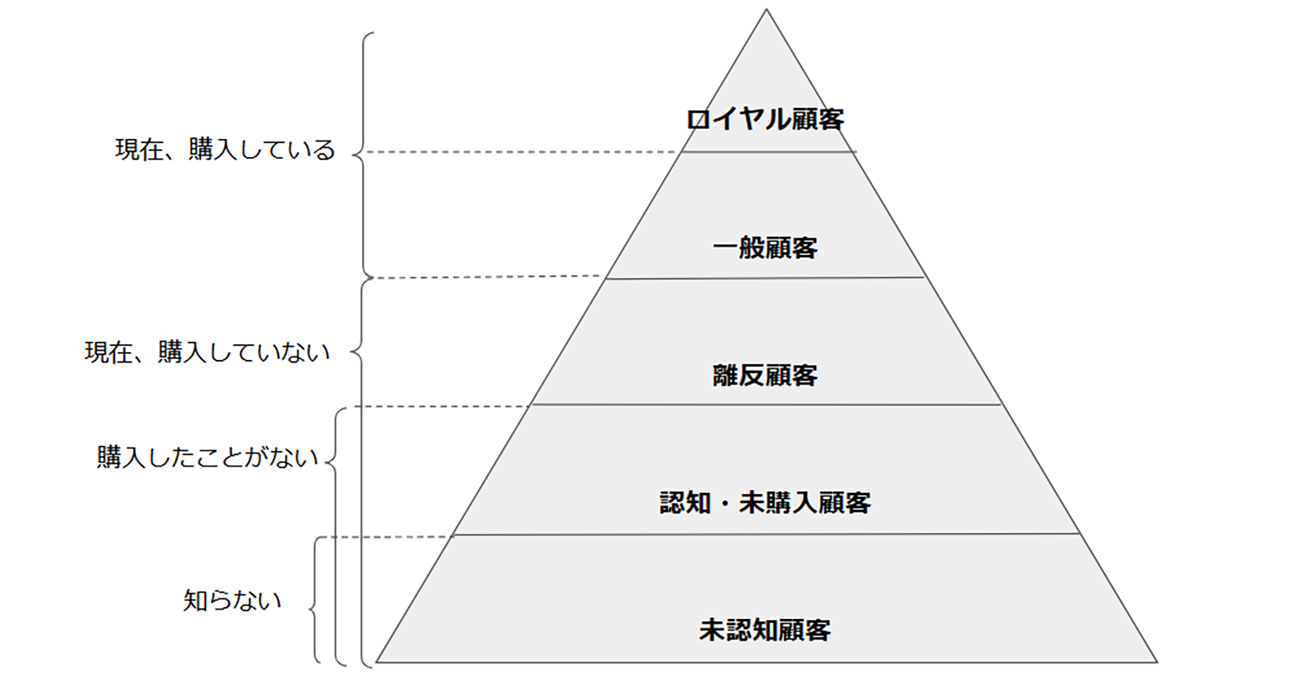

西口:はい。顧客が動くことを、私は「顧客は動態である」=「顧客動態(カスタマーダイナミクス)」と表しています。これを、顧客起点マーケティングのフレームワークの一つである「5segs(ファイブセグズ)」で解説したいと思います。

顧客を5つの層に分類する「5segs」

西口:前提として、顧客というと「購入してくださった方」と捉えがちですが、ここではまだ未購入の潜在的な顧客、さらには自社プロダクトをまだ知らない未認知の方も含めて「顧客」と捉えています。とはいえ、誰でも含めるわけではなく、「将来的に購入いただきたい方」までを範疇にしています。

MZ:いわゆる“ターゲット”ということですか?

西口:そうですね。ただ、ターゲットというと“企業側の標的”といった印象が強いので、私はできるだけ「顧客になっていただきたい方=対象顧客」と表現しています。

たとえば国内化粧品ブランドAが「20~40代女性向け」と定義しているなら、まだAを知らない人、化粧品を使う可能性のある方も含めると、全国の20~40代女性が対象顧客としての最大母数になります。その人数は、総務省の人口推計を参照すればわかります。

そして、どんな対象顧客も、次の5層に分類することができます。

- ロイヤル顧客:そのプロダクトを一定以上の頻度で購入や利用している

- 一般顧客:一定の基準には満たないが、継続的に購入や利用している

- 離反顧客:以前は購入や利用していたが、今は離れてしまった

- 認知・未購入顧客:知ってはいるが、購入や利用経験はない

- 未認知顧客:そのプロダクトの存在を知らない

西口:この構造を図解したのが、“5つのセグメント”を略した5segsです。分け方や人数の算出方法は、書籍『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』(翔泳社)に詳しいので割愛しますが、BtoC、BtoB問わず、また業種業態問わず、あらゆるビジネスに適用できます。

.jpg)