何を見て、どう意思決定するか?

これまでデータの分析=比較を意識しながら、コーヒーブランドの時系列変化について考察してきました。マーケティング意思決定の上で、当社エイトハンドレッドでも、相談を受ける場面が多いのは、こうした経年の変化の比較や傾向の把握です。言い換えれば、多くのお客様のご支援において、基礎指標の理解として必須の分析になっています。

これらを通してより踏み込んだ分析や、AIの技術を用いた解析を行うこともありますが、我々が特に意識することは、分析・比較の見方よりも、「そもそもどのような指標で比較することが”正しい”のか?」や「これを見てどのような意思決定をするべきか?」ということです。

どのような指標をもって比較するべきか?

私自身は、「単一の指標で比較することは危険」であると考えています。変化を比べる指標として、「2ブランドの売上金額の差」だけ指標として見ることは、たとえば単価がそもそも違う場合には、ものさしが違うため大きな意味があるとは言えません。そこで、ブランドごとに金額の変化を比較する場合は、QPRの「100人あたり購入額」のように、実績値のものさしを揃える処理を施したり、あるいは「年次変化率」のような、単位や尺度が共通の指標を別途算出したりする必要があります。

変化を見ながら、どのような意思決定するべきか?

ビジネスにおいて、データの比較は意思決定に直結する必要があります。そのためには自社のパフォーマンスを何と比較しているのかによって、行える意思決定は変わってくることに留意する必要があります。

たとえば、市場全体の傾向と比較している場合は、市場全体のトレンドや規則性と自社の傾向の違いを比較することになります。傾向と概ね一致する場合には、市場を出し抜くにはどうすればよいか、生産・開発企画や施策のプランニングに活用できるでしょう。また、市場全体と規則性やトレンドがかけ離れている場合には、顧客の行動として何か変化があるかもしれません。より自社商品の「買われ方」について深く理解する必要があるでしょう。

比較基準が業界トップメーカー、あるいは想定競合である場合には、主に「局所的な変化」に着目することが多いです。たとえば競合のコミュニケーション施策が成功することで、一時的に自社商品の売上が下がっていることなどが比較結果から読み取れるかもしれません。こうしたマーケティング戦略の違いを要因仮説に持った傾向の違いを把握し、消費者とのコミュニケーションや施策のプランニングにつながる意思決定ができるでしょう。

さらに詳細に分析するには?

今回は1年間の変化を分析しましたが、エイトハンドレッドでは3年~5年といった、長期的な時系列データを分析することも少なくありません。こうした長期の時系列データでは、半年~1年単位での周期性(季節性)やトレンドなど、データの中に繰り返し現れる「法則性」「規則性」が見えることがあります。

先に述べたアイスは代表的ですが、一般消費財においては、こうした時系列の規則性がはっきり見える場合が多く、マーケティング活動による影響とは切り離して考える必要があります。しかし、表計算ソフトを用いた計算では、ここを切り離すことが困難である場合もあります。

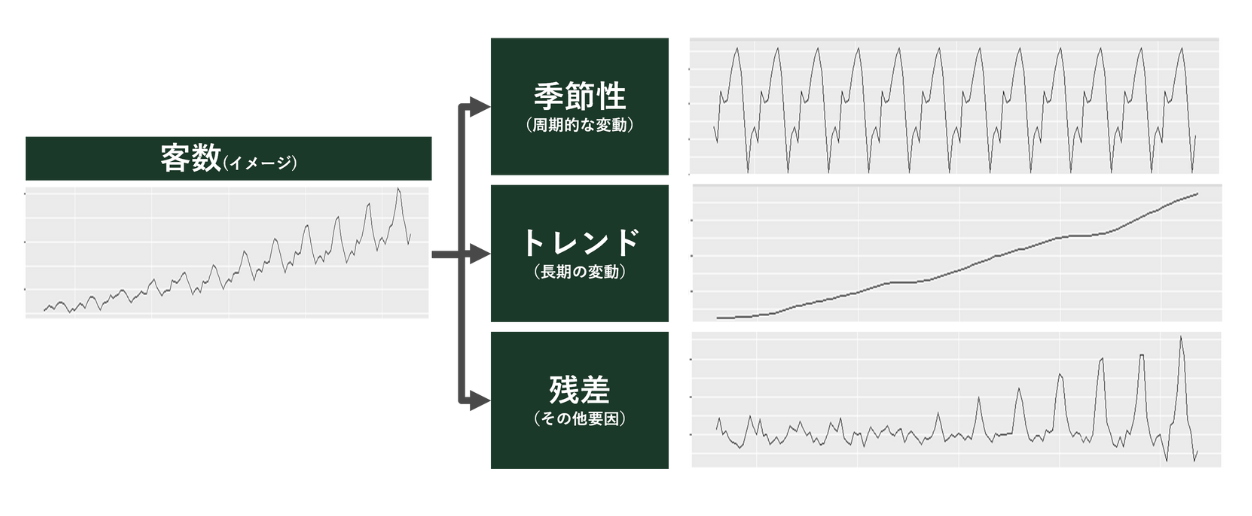

このような問題にあたったとき、データ分析のテクニックとして「STL分解」という手法が存在します。この方法を用いると、時系列データがもつ「規則性」を「季節性」「トレンド」に分解して、より一歩踏み込んだ要因理解のヒントを与えることが可能です。

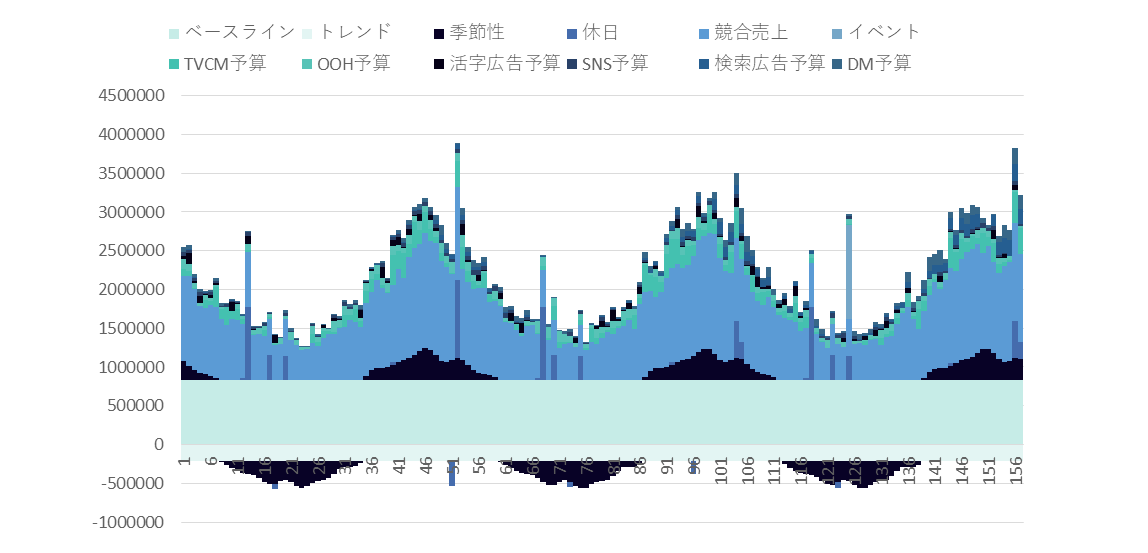

STL分解によって可能なのは、時系列の売上などから季節性やトレンドを切り出すことにとどまります。それらを切り出した残りの推移のうち、マーケティング活動(プロモーション活動)や営業活動でどの程度説明を付けられるかを評価するアプローチとして、メディア・ミックス・モデル(MMM)が知られています。

MMMのアウトプットは非常に複雑で、数値については当社のような専門集団が評価するのですが、今回紹介した時系列の折れ線グラフや積み上げ棒グラフを通じて、どの施策がどれだけKPI(客数・売上など)に貢献したかを、データに詳しくない方にも伝わるようにアウトプットすることができます。

読者の皆さんもグラフによる表現や比較はこれまでもされてきたかと思いますが、こうした基本的な可視化表現や比較は、高度な手法によるマーケティング活動の分析・解析を扱う上でも重要度は変わりません。まずはQPRやお手元でのデータを、ぜひご自身の手でグラフ化し、「比較」を意識して観察してみてください。