顧客IDを軸にOMO戦略を推進

2015年前後、注目されたキーワードに「爆買い」がある。これは日本を訪れる中国人観光客による家電や洋服、日用品の大量購入のことを指し、この現象のなかで人気だったのが化粧品だ。「需要に対応すべく生産工場をフル稼働していましたが、商品が欠品してしまうこともありました」と、コーセープロビジョン 代表取締役 命尾泰造氏は振り返る。

コーセープロビジョン株式会社 代表取締役

命尾泰造氏

コーセープロビジョンは、化粧品メーカーである(株)コーセーのBtoC領域を担う販売会社だ。銀座と原宿にある直営店のほか、自社ECサイトの運営に当たっており、売上の大部分がEC経由だという。

コーセーを代表するハイプレステージブランド、「DECORTÉ」(デコルテ)は1970年に誕生。大谷翔平選手の広告で話題の「リポソーム アドバンスト リペアセラム」をはじめ、スキンケア・メイクアップからヘア・ボディケアなど幅広い商品をそろえている。手に取っていただくすべての方に「誇りある美」をお届けするという想いの元、独自の感性工学と再生医療の考え方を取り入れ、最先端の皮膚科学研究を融合させたイノベーティブなものづくりを行うことで、多くのユーザーに支持されている。

そんなブランドを擁するコーセーは昨年11月、2026年に創業80周年を迎えるに当たり、「Vision for Lifelong Beauty Partner―Milestone2030」と呼ばれる中長期ビジョンを発表した。“Your Lifelong Beauty Partner”という理念の下、国内外で新しい顧客との出会いを創出し、顧客に寄り添い続けていくため、すべてのステークホルダーと互いに高め合う関係性を構築する「KOSÉ Beauty Partnership」という価値観を定めている。

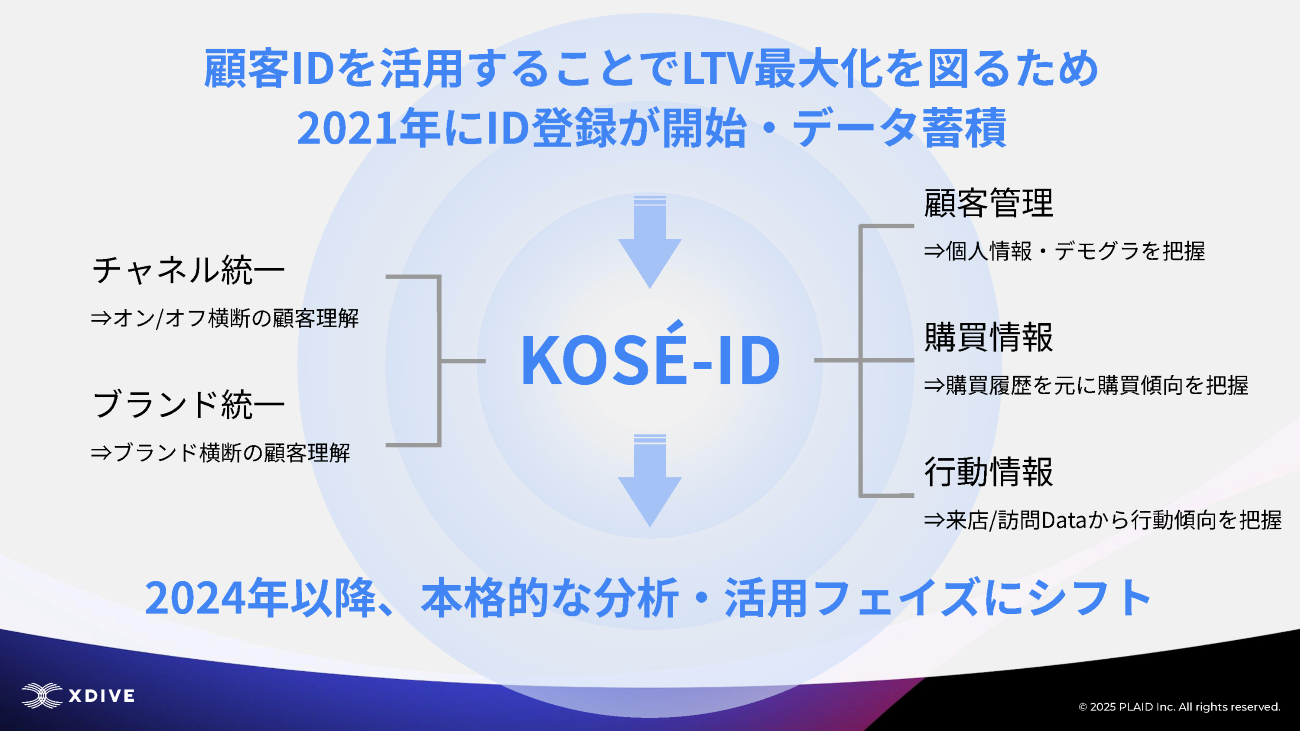

こうした理念の下、命尾氏が進めている取り組みが、ドラッグストアや百貨店などの店舗はもちろん、EC、そしてメールやDM、LINEなどのコミュニケーションや、デバイスの違いも含めて「あらゆるタッチポイントの顧客体験を、KOSÉ IDの活用により“高度化”することで、お客様のLTV最大化を目指す」というもの。ID登録とともにデータの蓄積が始まったのは2021年のことで、2024年以降から本格的な分析・活用フェーズをスタートさせている。

コロナ禍を経て、OMOの実現に向けて動き出す

コーセープロビジョンの取り組みを支えてきたのが、データによる顧客体験価値向上を支援するプレイド Sales Team Sales Manager 内山正信氏だ。

内山氏も新卒で大手化粧品会社に入社してから15年間化粧品業界で過ごしており、データ分析を行うなかで「お客様の購買体験が時代とともに変化していると感じる」と語った。

内山氏が「より詳しい取り組み内容を教えてください」と促すと、命尾氏はうなずき、次のように続けた。

コーセーに限らず、一般的にメーカーは小売店や量販店、百貨店など流通事業とのBtoB取引がメインだ。エンドユーザーに直接製品を届けるEC分野への進出は遅れを取っている企業も多く、「オンラインやITでお客様とつながるという発想はあまりありませんでした」(命尾氏)という。

しかしコロナ禍でデジタルシフトが進むなか、リアルとデジタルを往来するO2O(Online to Offline)から、オンラインのなかにオフラインのリアルを取り込むOMO(Online Merges with Offline)というデジタル前提の社会へと大きく変化してきた。そこでコーセーとしても、「後発ながらOMOを実現したいという流れが生まれてきました」(命尾氏)という。

そのOMO実現の核として設計したのがKOSÉ IDと呼ぶ顧客IDだ。

「KOSÉ ID」をブランド・チャネル横断の核に

KOSÉ IDとは、ブランド横断でユーザー一人ひとりに発行されるIDのこと。2021年6月に本格的な運用を開始し、ユーザーの個人情報やデモグラといった顧客管理や購買履歴の管理、行動情報の把握などに活用していった。

2023年にはECだけではなく店頭利用時でもKOSÉ IDを連携できるようにアップデート。「1つの顧客IDを軸に、百貨店やドラッグストアなどの全てのチャネル、そしてコーセーのブランドがつながり、その行動や購買履歴を管理できるようになりました」(命尾氏)と述べる。

こうして2024年からKOSÉ IDの本格的な分析・活用が始まった。

「コーセープロビジョンが目指すのはLTVの最大化であり、究極の高ロイヤルティ企業になることがゴールです。KOSÉ IDの数に1人当たりのLTVを掛けたものが“売上”になります。LTVの最大化ひいては売上の向上を実現するために、あらゆるタッチポイントで、顧客体験を高度化することがポイントになると考えました。この“高度化”とは、必要な時、必要な量で必要な内容をブランドらしく届けることと定義しており、最もこだわっている点の1つです」(命尾氏)

データによる顧客理解、あらゆるチャネルのおもてなしの2本柱

命尾氏によると、2021年にDECORTÉのECをスタートする際は、単に「販売チャネルを追加する」というスタンスではなく、「OMOの実現に向け、さながらまっさらな土地に都市を作るように、基幹ブランドであるDECORTÉブランドそのもののグランドデザインを設計し直した」という。

その際に掲げたことは、「既存の取引先である店舗との関係」「ブランドとお客様の関係」「お客様の体験」の3つをアップデートすることだった。そのためにオンライン接客の体験を作る際には、それまでの店頭での接客体験もすべて作り変えたという。「オフラインのカウンセリング方法を作り直し、オンラインでできることをオフラインにも持っていくことで、一貫した高度な体験を実現できるように整えました」と命尾氏は説明する。

こうした活動を強化するため、2023年から支援に当たってきたのがプレイドだ。

その支援内容について、内山氏は「協業の目的は、データを活用して顧客の関与度と思いを深く理解すること、そしてあらゆる接点でのおもてなしを実現することの2つでした」と説明する。

オムニチャネル戦略を進めるうえで、特にオンラインでの顧客接点において店頭レベルのおもてなしを実現することを重要視し、オンライン接客の実現に向けて同社の「KARTE」の導入をサポートしつつ、人的支援も行った。

コーセー側の「EC担当者だけでなく、商品開発、マーケティング、店舗教育など様々な部門のメンバーが共通の顧客理解を持つことが重要でした」(命尾氏)との思いを汲み、そのためのデータ活用勉強会を実施。これにより、EC担当者だけでなく幅広い職種で共通の顧客理解を得られたという。

顧客理解→育成ステップと必要施策の可視化まで実現

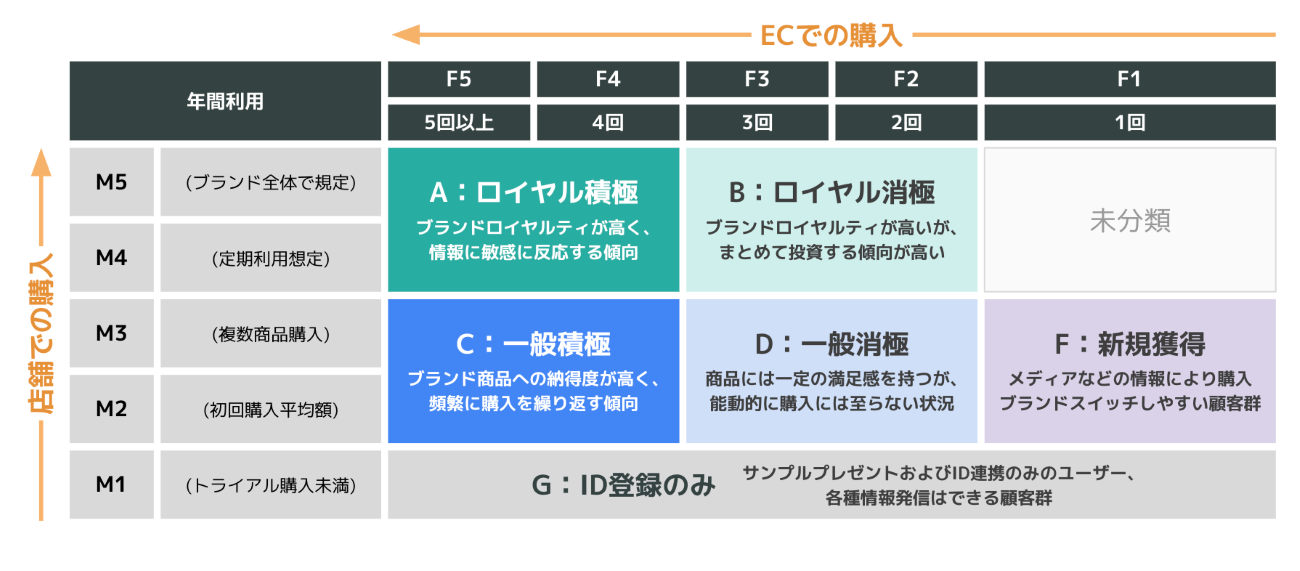

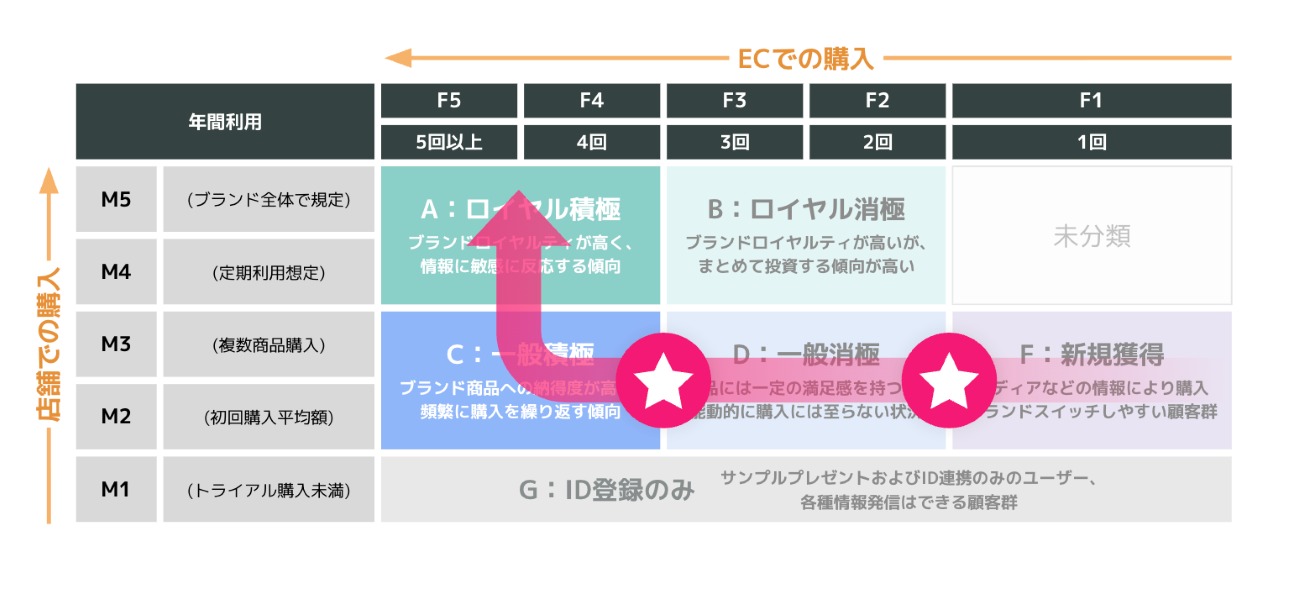

その顧客理解に役立ったのが、KOSÈ IDにひもづく数年分のWeb・実店舗の売り上げデータだ。データを分析したプレイドは、OMOの実現に向け、「ECでの購入回数」と「実店舗での購入金額」を軸にした顧客セグメンテーションを実施。「新規獲得」と呼ばれるエントリー層から、「ロイヤル積極」と呼ばれる愛用者層まで5段階に分類した。この「積極」「消極」の区分けが「顧客の関与度」で、金額と購入回数に応じて設定されている。

そして「ロイヤル積極」層のユーザーに対してN1分析を実施し、顧客行動の理解に努めた。それによると、購入意思の高いロイヤル積極層のユーザーは、店頭での購入の前日にECサイトで熱心に情報収集したり、高額商品の購入後に口コミを検索して購入の正当性を確認したりする行動が見られるなど、新たな発見が多数あったという。

もう1つの「あらゆる接点でのおもてなし」を実現するために何を行ったのか。

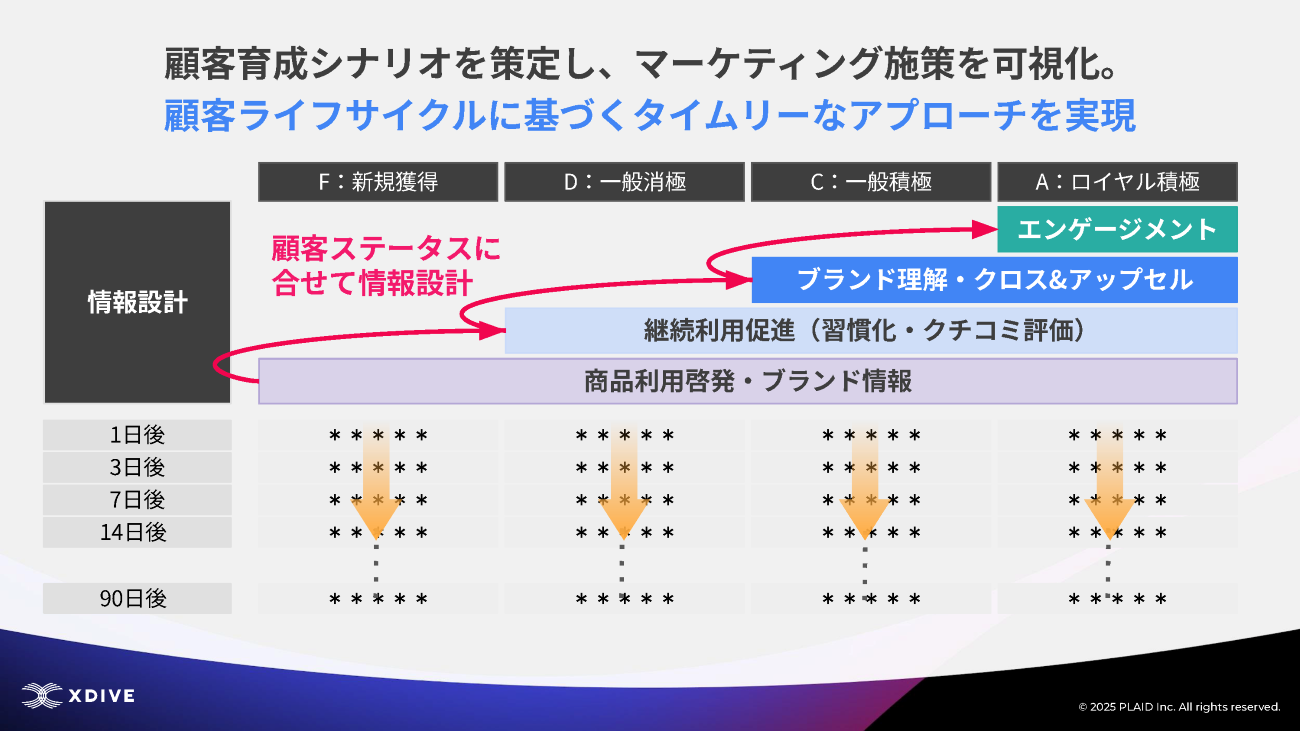

この鍵となったのが、「2020年に策定されたブランドステートメントとクレド(行動指針)でした」と命尾氏は説明する。このクレドの精神を店頭だけでなくECでも体現することを目指しており、そこで協力したのがプレイドのカスタマーサクセス担当者だった。内山氏によると、「カスタマーサクセス担当者がオンラインの顧客行動を分析し、Webで体現すべきDECORTÉクレドは何かをコーセー社員の方々とディスカッションしながら進めていきました」という。現在もこうした取り組みをベースにCRMの高度化を図り、顧客育成シナリオ策定とブラッシュアップに努めているそうだ。

ただDECORTÉの場合、顧客育成を考えるうえでの難しさがある。それは商品単価が高額なものが多いので、ブランドロイヤルティを測るためには、購入金額だけでなく様々な要素を加味しなくてはいけない点だ。

そこで、単純なRFM分析だけではなく、「ブランドストーリーを閲覧する」「商品への口コミやコメントを投稿する」「ギフトを購入する」といった購入以外の行動も含めてエンゲージメントを評価する仕組みを取り入れた。こうしてロイヤルティの高い顧客層を理解するためのアプローチを進め、LTVのさらなる最大化を目指しているという。

AIは顧客体験を向上させるパートナー

セッション終盤では、クロストークとして内山氏から3つのテーマが提示された。

1つ目は「プロジェクトを推進するうえで大事にしていること」。これに対し命尾氏は、自身の心構えとして「いろいろな部署の人と関わり、ブランドの理解やモノの流れを理解することに徹底的にこだわっています」と答える。また仕事の進め方についても、社員に対して「何かを習得するまで同じことを繰り返させる」のではなく、「どんどん新しいことに挑戦させる」ことを大事にしているという。そうした経験を経ることで、「新しいスキルや知識が身に付く学びが増えるのでは」(命尾氏)と話す。

次の「AIで実現できる価値創造、新たな顧客体験とは?」という問いに対しては、顧客データの要約や分析にAIを活用することで、ベテランスタッフでなくても適切な接客ができるようになる可能性を指摘。特に今後の人口減少社会や海外展開においては、「AIを活用してブランドの顧客体験の品質を保ち、向上させることができると思います」との期待を寄せている。

同時に、「人間による接客の価値は依然として重要であり、AIはそれを支援するパートナーとしての役割を果たすと思います」と強調した。

最後の「参加者へのメッセージ」として、命尾氏は「デジタル戦略を進めるうえでは、ブランドの主体性をしっかり持つこと」と訴える。自社の主体性を持ちながら、適切なパートナーを選び、最新技術を適切に活用することで、ビジネスを大きく成長させることができると述べた。内山氏も同意し、セッションを締めくくった。

コスメEC成功のポイントとマーケティング施策事例6選

顧客のニーズやコミュニケーションチャネルが多様化している現在、コスメECが成功するためにはパーソナライズ化された顧客体験をすべてのチャネル横断で提供することがポイントです。

コスメECのマーケティング施策事例集(無料)はこちらからダウンロードできます。