「自分たちと生活者の考え方はまったく違う!」という衝撃

MZ:実施したワークショップの内容を教えてください。

大﨑:生活者理解のためワークショップは2回実施したのですが、1回目は「大麦や雑穀にまつわる情報を最大化する」ことを目的に、はくばくさんの社員の方が中心となり、歴史的背景も含めて情報をひたすら集め、「どのような情報が生活者に響くのか」ということを考えるものでした。立場の異なる人が自社商品について語り合う場所を作りたいという意図から、あえて様々な部署・役職の方々にご参加いただきました。

大﨑:2回目は、1回目で出た仮説の精度を上げるため、実際に普段から大麦や雑穀を食べている生活者の方にも参加していただき、どういう形で食べたり保存したり家族とコミュニケーションをとったりしているかといった「生活者行動」を探るものです。はくばく社員の方と同じテーブルに着いていただいたのですが、生活者の方にインタビューするのではなく、はくばくさんの商品を使った料理を食べたりしながら、生活者の方と一緒に考えるという共創スタイルをとりました。

輿石:生活者実態の理解という意味ではこれまでもグループインタビューなどは行っていましたが、今回のように、直接生活者の方に接し一緒に「はくばく商品について考える」という機会はあまりありませんでした。ワークショップで得られた、「やっぱり自分たちの考え方と生活者の考え方は違うんだな」という気づきは、いまだに話に出るほど当社社員にとって衝撃だったようです。ワークショップを通して、やっと生活者視点になれるスタート地点に立てたように感じています。

高橋:今回の「おいしい大麦研究所」サイトは、はくばくさん自身で運営していくという前提があったので、この生活者視点をもつプロセスは非常に重要なものでした。

運営する側に生活者視点がないと、「誰のために、何をするべきか」がわからず、施策にブレが生じてしまいます。実は「おいしい大麦研究所」サイトの制作スタッフは、このワークショップ後に結成されました。ワークショップを最初に行ったことで、生活者視点がマインドセットされた状態でスタートできたのではないでしょうか。

ペルソナから「体験ストーリー」を設計

MZ:ワークショップは、UXデザインを行ううえで非常に重要な工程だったのですね。では、その後の流れを教えてください。

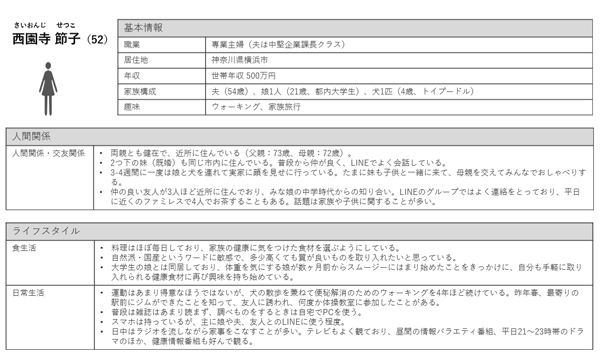

高橋:ワークショップでの仮説を参考にアンケート調査を行ったうえで、「過去に、大麦商品を購入したことはあるが現在はやめている」といったペルソナ「西園寺節子さん」を作りました。調査結果から、「以前、大麦を食べていながらも、なんらかの理由でやめているけれど、いつかまた始めたい」という人が多いということがわかりました。その人たちに向けて大麦の健康効果を伝えることで、再購入&リピーター化につなげられると考えたためです。

そして、西園寺さん(ペルソナ)がもつ大麦商品へのイメージや志向するライフスタイルなどから、コンセプトワードを複数考えてサンプルポスターを作成しWebアンケートを実施、どのような商品の打ち出し方が響くのかを調査しました。その結果を受けて設定した、「食べるからだメンテナンス」というコンセプトを軸に、西園寺さんのメディア接触機会を想定しながら、はくばく商品に出会い大麦を習慣化していく一連の体験ストーリーを設計。そのストーリーに沿って全体のメディア戦略と各メディアの役割を策定したうえで、サイトにはどんなコンテンツが必要かをはくばくさんと一緒に検討していきました。

本プロジェクトでは、「おいしい大麦研究所」サイト立ち上げとともにラジオ番組やラジオCMも行ったのですが、これは「西園寺さんは、朝ごはんを作りながらラジオを聴く」という体験ストーリーをもとに生まれた施策です。「大麦のことはよく知らないが、体にいいことに興味がある人」にも訴求していきたいという考えがあったため、ラジオ番組では大麦に限らず健康情報全般について発信し、健康全般から大麦へと連想をつなげる役割としています。また、「おいしい大麦研究所」サイトへの流入を促す役割ももたせました。そして「おいしい大麦研究所」サイトでは、「食べるだけで体にいいことが大麦でできる」ということを伝え、「そのおいしい大麦を食べられるのははくばく」という商品や企業認知につなげています。

MZ:「おいしい大麦研究所」サイトを立ち上げてからの効果はいかがでしょうか?

輿石:先日も何回かメディアで「もち麦」が取り上げられました。コーポレートサイトはあまりPV数が上がらなかったのですが、「おいしい大麦研究所」サイトのPV数だけ上がりました。「生活者の方によりよい情報を届けたい」という元々の狙いに対し、その役割を十分果たしているとみています。また、サイトには大麦に関する情報を一通り揃えているわけですが、生活者がどのような情報を一番気にしているのかがわかるという副次的なメリットもあるのがおもしろいところです。「炊き方」に興味をもつ人が一定数いるということは事前にわかってはいたものの、こんなにいるんだということを実感しました。そうしてサイトに来てくれた人たちにどのようにサイトを回遊していただくかといった、あらたな改善検討にもつながっています。