タクシー広告の影響力

タクシー広告といえば、筆者は「痩身・ダイエット」、「増毛・育毛剤」といったコンプレックス商材のイメージが大きい。しかし近年では、「賃貸オフィス」や「組織診断・人事ソリューション」といったBtoB広告も見かけるようになってきている。果たしてタクシー広告を見た人は、どのようなアクションをどのくらい行っているのだろうか。

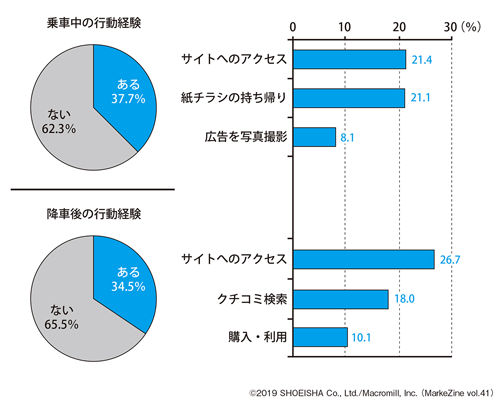

図表2はタクシー広告を見た人の行動を、“乗車中”と“降車後”に分けて質問した結果である。

ベース:タクシー広告を見た人(n=795)

“乗車中”に見た広告の商品やサービスが気になってなんらかのアクションをしたことがある人は38%で、その人たちが取ったことがある行動は、「(商品やサービスの)サイトへのアクセス」、「紙チラシの持ち帰り」がともに21%であった。また、タクシーの“降車後”は、「サイトへのアクセス」が27%で乗車中より高い。そして、実際に「(商品やサービスの)購入・利用」に至ったことがある人が10%に達することがわかった。既存のタクシー広告は一人一人の乗客にターゲティングされているわけではないものの、広告接触者のうち1割が購入・利用にまで至った経験がある。タクシー広告には強い訴求力があるということを示していると言えよう。

タクシー配車アプリの普及状況

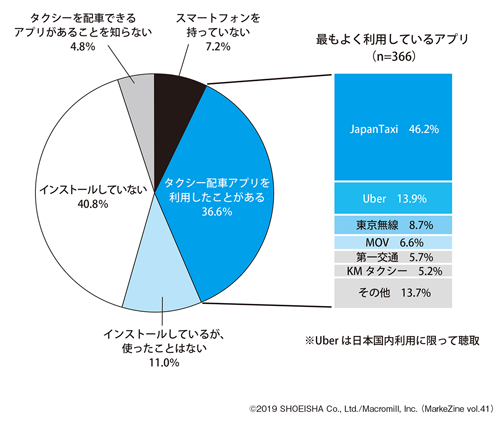

先にも述べたとおり、タクシー配車アプリは急速に普及拡大してきている。当調査でも調査対象者の37%が配車アプリを使ったことがあると回答した(図表3)。

ベース:全体(n=1,000)

タクシー配車アプリを利用すれば、タクシー乗り場の長蛇の列に並ぶ必要もなく、近くにいるタクシーを配車してくれるメリットもある。しかし、このようなメリットのあるタクシー配車アプリの存在を認知していながら、それを利用していない人が約半数もいる。それはなぜだろうか。

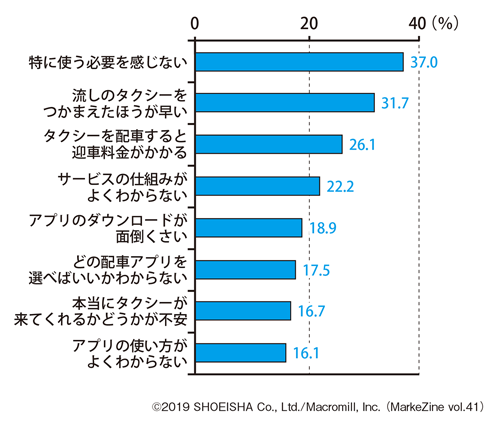

図表4はタクシー配車アプリを使わない理由である。

ベース:配車アプリを知っているが使ったことがない人(n=514)

多かった回答が「使う必要を感じない」や「流しのタクシーをつかまえたほうが早い」であり、今回の調査の対象地域は1都3県ということもあってか、空車の状態で走行しているタクシー、いわゆる流しのタクシーを捕まえて乗車している人も多かったのだろう。タクシーの配車を依頼してしまったら、たとえ空車のタクシーが目の前を通過したとしても、待ち続けなければならないという心理的な負担が課せられてしまうのだろうか。

特に必要性を感じない人や配車料金がかかることを懸念している人にタクシー配車アプリを浸透させていくことは難しいかもしれないが、まだ「サービスの仕組みがわからない」や「本当にタクシーが来てくれるのか不安」、「アプリの使い方がわからない」といった層も存在する。こうした不安の払拭が、配車アプリの利用者数のさらなる拡大につながるかもしれない。

タクシーは動画広告のプラットフォームになりえるか

DeNAは2018年12月に自社のタクシー配車アプリ「MOV(モブ)」を使って都内で“0円タクシー”を走行させた。これは、タクシーの乗客が本来支払うべき運賃を、契約スポンサーとDeNAの広告宣伝費で肩代わりする、というビジネスモデルである。また、九州のベンチャー企業nommocも広告ビジネスの枠組みの中で無料タクシーの実現を目指している。

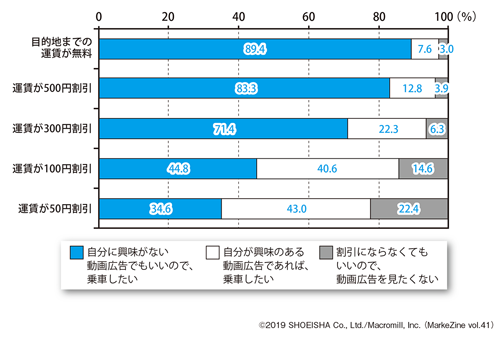

図表5は、動画広告の視聴によって運賃割引になるサービスがあった際に、どれくらいの人が乗車を希望するのかを示したものである。

ベース:全体(n=1,000)

興味がない広告は通常は敬遠されがちだが、目的地までの運賃が無料になるのであれば、「自分に興味のない動画広告でもいいので乗車したい」という人が9割にのぼった。また、自分に興味のある広告も含めれば、割引額が50円でも8割が乗車を希望した。このように動画広告の視聴に対する対価は、完全無料ではなくともいくばくかの還元があれば十分に受け入れてもらえる可能性が高い。

従来、広告は企業が消費者に商品やサービスを知ってもらうために強制的に見せようとするものであった。しかし、運賃を割引したいという目的が加わることによって、乗客自らが積極的に広告に接触してくるようになり、企業と乗客との関係が対等なものへと移り変わるのかもしれない。

▼調査レポート

『タクシー広告やタクシー配車アプリの利用について、1都3県のタクシーユーザーに調査!』(HoNote)