顧客体験を設計するために必要な視点(1)

1つ目の視点は、「あなたのブランドのベネフィットは何か?」という点だ(ブランドという言葉に違和感を持つ方は、一旦プロダクトと置き換えて読み進めていただきたい。本連載においてその議論は対象から外すこととする)。

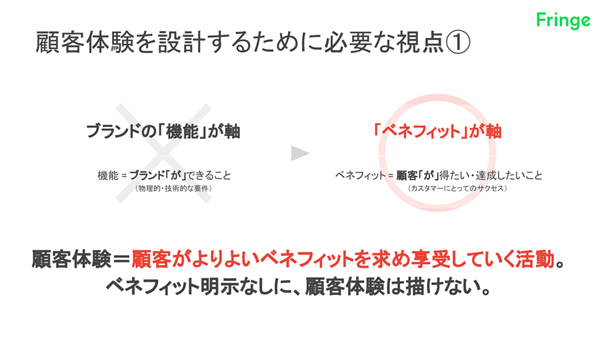

この要点は、「ブランドが」できること(=機能)ではなく、それによって「顧客が」得られる/達成できること(=ベネフィット)をまず明らかにしようという意味だ。

SaaSでは継続利用が非常に重要なため、利用率向上にフォーカスが当てられることが多い。しかし利用率を上げる前に、顧客が何を達成するために利用率を向上すべきかを考えなくてはならない。どこまで行っても、主語はブランド(プロダクト)ではなく、顧客である。

なお、ベネフィットと表裏一体の関係にあるのが、『ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム』(ハーパーコリンズ・ ジャパン)だ。「特定の状況において、顧客が得たい/達成したいこと」というジョブに対して、「それを得られる/達成できること」がベネフィットである。両者に「顧客起点で価値を考える」という点で本質的な違いはなく、表現上顧客とブランドどちらの観点を重視するかという程度の差でしかない。ベネフィットを考えるにあたり、ジョブ理論について理解を深めておくのも非常に有効だ。

もし、ジョブやベネフィットという考え方にピンと来ない場合は、「カスタマーにとってのサクセスは何か?」という問いでも代用可能だ。CS(カスタマーサクセス)というチームを持つSaaS業界では、この問いの方が考えやすいと感じる人も多いかもしれない。

また話は戻るが、私は顧客体験を「顧客がよりよいベネフィットを求め、享受していく活動」だと定義している。つまり、ベネフィットの明示なしに、顧客体験は描けないということだ。

さらに言えば、全組織の中でベネフィットに関する認識が異なっている限り、一貫した体験の提供は難しいだろう。最終的には、事業に関わる全員が「我々のベネフィットは◯◯だ!」「我々が目指す、カスタマーにとってのサクセスは◯◯だ!」と、強固な共通認識を持てる状態を目指したい。

顧客体験を設計するために必要な視点(2)

2つ目の視点は、「顧客は、あなたのブランドと関わりを持つ前に、どのような状態に置かれているのか?」という点だ。

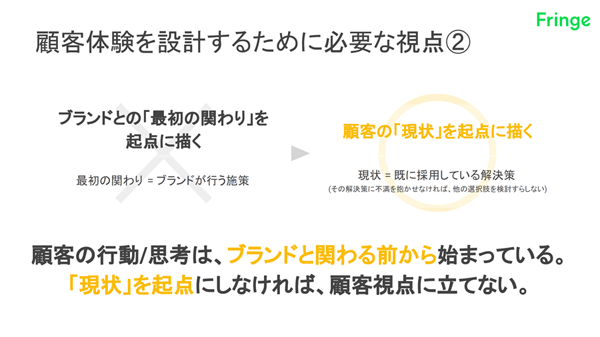

この視点も、落とし穴にはまってしまうパターンと対比させて考えてみよう。要は、ブランドとの「最初の関わり」を起点に描くのではなく、ブランドと関わる前の顧客の「現状」を起点に描く必要があるということだ。

なぜなら、当たり前だが顧客の行動・思考はブランドと関わりを持とうが持つまいが、その前から始まっているからだ。ブランドとの最初の接点が、顧客にとってのスタートポイントではないため、顧客の「現状」を起点にしなければ顧客視点に立った効果的な体験は設計できない。

また、この「現状」について考える上でも注意を要する。「現状」とは、「顧客がベネフィットを得ようとして、既にどのような解決策を採用しているか」を指す。それは、商談の際に比較検討される他の類似SaaSではないことがほとんどだ。

これがどういうことか、エンゲージメントサーベイのSaaSを例にして考えてみよう。顧客は、あるエンゲージメントサーベイのSaaSブランドを導入する前(正確に言えば、検討する前)に、どのような解決策を採っているだろうか?

この視点で考えると、顧客が「現状」採用している解決策は他の類似SaaSばかりではないことは明らかだ。ある会社では、モチベーション維持のために上司と部下の間で頻繁に面談をしていたり、働きやすくするために多様な働き方を認めたり、ランチ代を負担して従業員間のコミュニケーションを促進したり、あるいはエンゲージメントの調査表をExcelベースで自社開発していたりと、様々な解決策が考えられる。

こういった顧客の「現状」において採用している選択肢こそ、本当の意味で戦うべき相手/競合だ(ベネフィット競合という)。このベネフィット競合をまず見つけ出した上で、その中から勝つべき相手(1.勝てる必然性があり 2.勝つことで十分な収益が見込める 相手)を見定めることが、効果的な体験設計に必要な2つ目の視点となる。