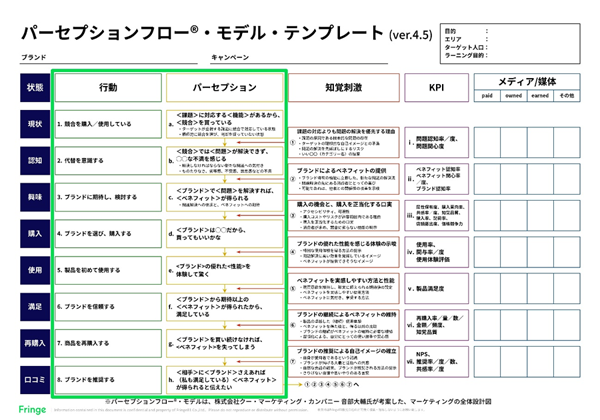

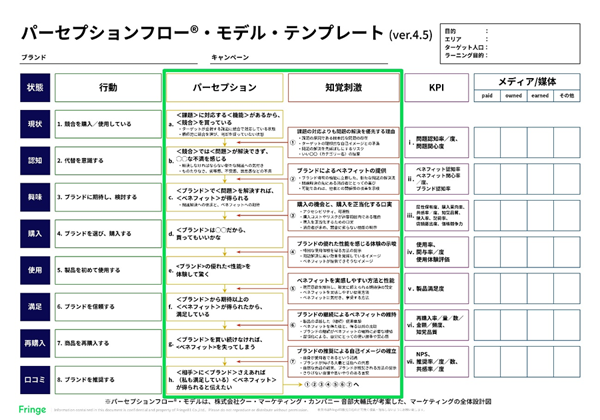

モデル構築に必要な3ステップ

パーセプションの項目を最初に取り上げたが、モデル構築においては基本的に左から右、つまり「行動」「パーセプション」「知覚刺激」「KPI」「メディア/媒体」の順で考える。最初から施策ありきで考えないことがポイントだ(実際には資源の制約条件があるので、施策まで考えた後に全体の修正を余儀なくされることはあるだろう)。

ステップ(1):まずは「行動」と「パーセプション」

当然、マーケティング活動においては最終的には顧客の行動に変化を起こし、自社の目的を達成することを目指すわけなので、まずは行動の変化を描く。そして同時に、前述した通りその行動を導くきっかけ・理由となるパーセプションの変化をセットで描いていく。

なおパーセプションの変化を描く際には、上から下に1段階ずつ考えるのではなく、まず「現状(a)」、ついで「購入(d)」、そして「再購入(g)」や「口コミ(h)」へと続け、その間を論理的に埋めていくとよい。必ずしも上から下に向かって書き進める必要はなく、むしろ重要なポイントを最初に設計することで、常に全体像を見失わず、理想の状態から逆算した形で顧客体験を設計できる。

ステップ(2):「パーセプション」から「知覚刺激」へ

このように、行動と併せて、そのきっかけとなるパーセプションの変化までセットで描いた後に、そのパーセプション変化はどのような情報によってもたらすことができるか(知覚刺激)を考える。繰り返しになるが、このとき重要なのは現状の施策とは一旦切り離し、あくまでパーセプションの変化を導くために必要な刺激を考えることだ。それにより、現状の活動に縛られ過ぎず、徹底的に目的を達成するための活動を導ける。

この「知覚刺激」とは、「認識変化を促すための、顧客が知覚し得る外部の情報」だ。「メッセージ」と捉えても大きな間違いではないが、「メッセージ」として普段意識すること以外にも、多様な刺激が存在するので注意したい。

たとえば先述の音部氏の著書から引用すると、美容クリームの色やテクスチャ、自動車のドアが閉まる音、洗剤の匂いなども知覚刺激になり得る。これらは消費財における例だが、BtoB領域であってもセールスの身なりや醸し出す雰囲気、あるいは資料の見やすさなども、顧客の認識変化を導く刺激となるだろう。

そのため「メッセージ」に留まらず、より広い意味での「知覚刺激」という視点で捉えておくほうが、活用できる資源をより多く発見できそうだ。「知覚刺激」という言葉に、主に言語領域を指す「認識」ではなく、五感まで広く含む「知覚」が使われているのも、そのような意図が含まれているのだろうと推察する。

また、この「行動」と「パーセプション」の変化を因果関係として描き、そのパーセプションを変化させるための「知覚刺激」を設計するには、本来であれば徹底した顧客理解に加えて相応のマーケティング経験が求められる。しかし本モデルのテンプレートは、多様なブランドでの活用を通じて得られたラーニングを基に、既に行動・パーセプションの因果関係と、必要となる知覚刺激の汎用的な要素を示してくれている。

もちろん、顧客の段階の数はブランドの状況によって増減するし、BtoB領域においては個人単位に加えて組織(=責任者や、意思決定を行う会議体)としてのパーセプション変化も設計しておく必要があるなど、目的に合わせて多少のカスタマイズは必要だろう。しかし、長年のマーケティング経験を必ずしも前提とせず、また逆に本モデルの活用が顧客をより深く理解するための術となることを考えると、使わない手はない。

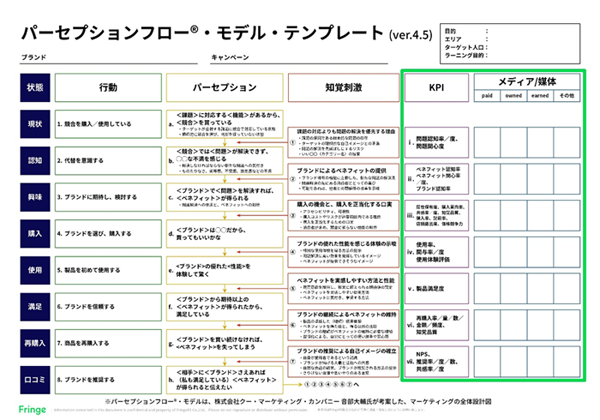

ステップ(3):「KPI」と「メディア/媒体」

知覚刺激まで設計できたら、その知覚刺激の効果を測定するためのKPIを設定する。フォーマットでは、段階ごとの成果を図るための汎用的なKPIが示されているが、SaaS事業ではこの詳細のKPIを定める前に、まずはどこからどこまでの認識変化と知覚刺激をどのチームが担うかを明示するところから始めるのがよいだろう。その後、目的とする認識変化を最も正しく計測できるKPIを各チーム内で設計するとスムーズだ。

このようにして、各チームの全体における役割とKPIまで定まった後に、ようやくどの「メディア/媒体」を通じて知覚刺激を届けるか(施策)を設計する。メディア/媒体の選定基準は、必要な知覚刺激を効率的かつ効果的に伝えられるかだ。「効率」はメディアのリーチ単価やターゲット含有率などを指し、「効果」は知覚刺激が受容されやすいコンテンツを構築できるかどうかを指す。

ここまで、モデルの構造と構築ステップを解説するだけで多くの紙面を割いたが、次のページからは第2回で紹介した「顧客体験の設計に必要な3つの視点」をおさらいしながら、その視点と対応させる形でパーセプションフロー・モデルの特徴を解説する。