複雑化するテレビの使われ方

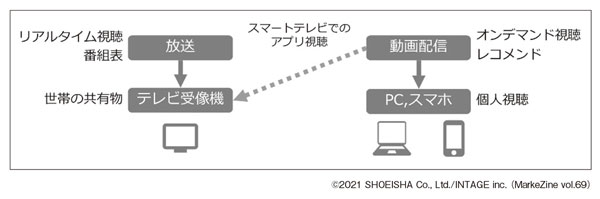

このようにテレビ受像機に放送とアプリという異なるサービスが混在するようになったことは、図表2のようなメディア視聴環境の変化として捉えることができるでしょう。

これまでは主に放送を視聴するデバイスとして利用されてきたテレビ受像機でしたが、インターネットに結線されることで放送と動画配信サービスという異なる2つのサービスを視聴できるようになっています。

図表1のデータからは、これまで主に放送だけが視聴されてきたテレビ受像機に“オンデマンド視聴”や“レコメンド”といった特性を持つ動画配信サービスが進出し、放送の視聴の一部を置き換えていることがわかります。この置き換えの様子をスマートテレビの視聴ログデータから見ていきましょう。

放送の視聴を置き換えるアプリの視聴

ここからは、独立U局(キー局の系列ネットワークに属さない放送局)やケーブルテレビなどを除いて放送のコンテンツが均質な東京、神奈川、埼玉、千葉の4エリア、約9万台の端末に限定し、アプリの視聴量の増加が放送の視聴に与える影響を見ていきます。分析対象のアプリとして、特に利用率の高い動画共有サービス(アプリA)と定額制で動画を配信するSVODサービス(アプリB)に着目し、これらのアプリの利用時間が増加した端末の放送に関する視聴傾向の変化を分析します。具体的には、それぞれのアプリの1日あたりの利用時間が1時間以上の端末をヘビーユーザー端末と定義し、2020年1〜3月から2021年1〜3月で新しくヘビーユーザー端末になった端末を“ヘビー化端末”と定義しました。このヘビー化端末と全体の端末で放送の視聴傾向の変化を比較することで、それぞれのアプリの視聴量増加が放送の視聴に与える影響を見ていきます。それぞれの端末数は以下の図表3のとおりです。

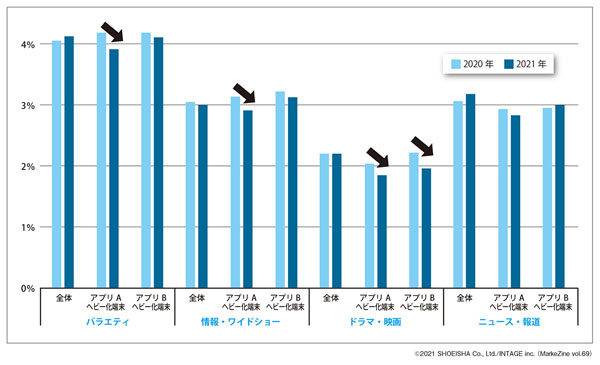

図表4に、これらの端末群ごとの2020年1〜3月、2021年1〜3月の番組ジャンル別の平均接触率(※3)を掲載しました(0.2ポイント以上の変化があった箇所に黒の矢印を付しています)。

バラエティ番組からデータを解釈します。分析対象の端末全体では、2020年から2021年でバラエティ番組の平均接触率は4.05%から4.14%へと微増しているのに対し、アプリAのヘビー化端末は4.19%から3.92%へと低下しています。アプリAを1日1時間以上使うようになった端末のバラエティ番組の接触率が低下しているということを意味しており、動画共有サービスのアプリAの視聴がバラエティ番組の視聴を代替していることが考えられます。一方でSVODサービスであるアプリBのヘビー化端末は変化が小さく、バラエティ番組の視聴をあまり代替していないと言えます。

情報・ワイドショー番組はバラエティ番組と同様の傾向です。アプリAのヘビー化端末は接触率の低下が大きいものの、アプリBのヘビー化端末は比較的小さい減少でした。動画共有サービスには様々なジャンルの動画が投稿されていますが、スマートテレビで動画共有サービスを視聴することは、バラエティ番組や情報・ワイドショー番組の視聴を代替しているということがうかがえます。

ドラマや映画では違った結果が見られました。アプリAのヘビー化端末以上にアプリBのヘビー化端末の接触率が大きく低下しています。ドラマや映画を得意領域とするSVODサービスのアプリBの視聴は、やはり放送でのドラマ・映画の視聴を代替しやすいようです。ドラマや映画といった番組ジャンルは動画配信サービスの持つオンデマンド視聴やレコメンドといった特性と相性がいいということも、放送から動画配信サービスへという代替が起きやすい一因として考えられるでしょう。

では、リアルタイム視聴という放送の特性と相性がよいと考えられるニュース・報道番組ではどうでしょうか。ニュース・報道番組はアプリAヘビー化端末ではわずかに低下、アプリBヘビー化端末では微増となりました。全体の端末ではニュース・報道番組は接触率が微増していることも考慮すると、ニュース・報道番組がアプリの視聴に代替されづらいジャンルとは言い切れないでしょう。放送局自身が動画共有サービスでニュースを配信する動きも活発になっていますから、動画共有サービスのニュースをスマートテレビで視聴することが放送でのニュースの視聴を代替していることも可能性として考えられます。