AIによる解析・判定の仕組みは?

――コンテクスチュアル広告がコンテキストを判定し、広告を掲出する仕組みについて教えて下さい。

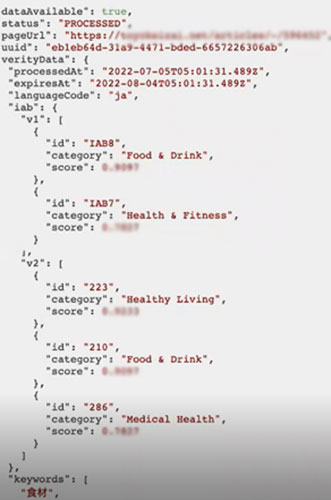

当社のサービスを例にお話ししますと、まず文脈を細かく分類するため700以上のカテゴリーを用意しています。これは米国のIAB(Interactive Advertising Bureau)という業界団体が策定しているインターネットコンテンツのカテゴリーに則ったものです。AIがコンテンツの言語情報や画像情報を解析し、各カテゴリーにどれくらい近いかをスコア化します。スコアが1に近いほどその文脈に近く、「この文脈は0.97なのでほぼ近い」「こちらの文脈は0.6だからまあまあ近い」といった具合に判定が行われます。

例として「筋トレをしている人にとっての良い食事は?」という記事を解析したとします。すると、最も関連性の高い「Food&Drink」のカテゴリで0.9以上、「Health&Fitness」のカテゴリでは約0.78のスコアが出た。つまり、この記事には「Food&Drink」と「Health&Fitness」の両方の文脈が含まれており、“健康的な食生活”を訴求するのに適した記事である、ということがわかります。このような判定をリアルタイムで行っていくのが、コンテクスチュアル広告のイメージです(図表2)。

判定においてもう一つ重要なのが、ブランドセーフティ、つまりブランドにとってリスクが含まれていないかどうかの確認です。これも暴力や犯罪といったカテゴリーに沿って判定されます。それぞれの関連度は「低い~非常に高い」まで用意されており、当該の記事に広告を出稿するのは適切か、総合的に判定を下すことになります。

運用を通じて意外な発見をすることも

――実際に導入・運用する際、つまずきやすいポイントはどこでしょう。

今までデジタル広告では「特定のターゲットに対して、いかに安いコストで短期的な売上やコンバージョンにつなげるか」に焦点が当てられていました。しかし、コンテクスチュアル広告においては、ブランド価値の訴求やブランドに対する心象がどれぐらい良くなったのかが一番評価されるべきことだと思います。

先ほどお話ししたように、コンテクスチュアル広告の発想は、中長期的にブランドの価値を正しく伝えていくことで最終的に購買行動にも影響を与えていくというものです。そのため使う技術や見るべき指標、効果検証のタイムスパンも違います。短期的なコンバージョンや売上はもちろん重要ですが、それだけを目指すのは、コンテクスチュアル広告の役割ではありません。コンテクスチュアル広告においても、もちろんキャンペーンでのコンバージョンをトラッキングしますが、それよりも、ブランドリフト調査で好意度が増えたかどうか、広告を経由してWebサイトを訪問したユーザーの質はどうだったかなどに評価の力点を置くことが多いです。

今お話しした特性を踏まえると、コンテクスチュアル広告はスポットで使うというよりも、年間を通して運用し、それに上乗せする形でイベントやシーズンのときに、コンバージョンに特化した広告を出稿するのが一つのやり方だと思います。予算次第ではありますが、“レイヤー(層)”を作るイメージで他の広告と併用しながら、山を作っていくことをおすすめしています。

――活用する際に押さえておくべきポイントはありますか?

最もスムーズなのは、自社のブランドや商品に近い事例を探し、そのやり方を参考にしながらトライアルをしてみることだと思います。金融、消費財などの領域では既に様々な事例が蓄積されています。ただトライアルの段階ですと、ターゲティングの設定や効果測定などは、おそらくサービス事業者にお任せいただくほうがいいと思います。従来のデジタルメディアプランニングや効果測定の仕方とは異なる部分がありますので、一旦はデフォルトで実施した上で、結果を見ながら最適化していくのが近道です。

――運用にあたってコントロールできる要素はどのようなものになりますか?

一番大きな要素は「どの文脈にターゲティングするか」です。文脈を通した消費者理解、顧客理解がコンテクスチュアル広告の本質と言えます。クリエイティブの内容や表現の仕方もレバーの一つです。他には広告掲出期間や予算配分もコントロール可能ですし、他のターゲティング手法と組み合わせて特定の地域に掲出するという区切り方もできます。

実はコンテクスチュアル広告のパフォーマンスをいかに最適化していくかということは、大きな課題になっていました。特定の文脈に対するインプレッション、全体としてのCTR、ビューアビリティや動画の場合の完全視聴率といったデータは出せるものの、そのデータが次の打ち手につながっていない状態だったのです。そこで当社では、複数の文脈でターゲティングを行い、その結果を計測・比較することで、パフォーマンスの高い文脈に寄せていく方法を取っています。マッチする文脈がわかってきたら、掲出面だけでなくクリエイティブの内容や表現も、その文脈に寄せていくことができるようになります。最初は意図していなかった文脈に良い反応がある、ということも、意外と多いのです。

――それまで想定していなかったユーザーインサイトが見つかる、ということでしょうか。

はい。簡単な例として、家具の広告を出稿することを想定します。家具は家の中で使うので、「家族と過ごす」といった家族とのモーメントに紐づけたほうがいいとターゲティングをして広告を出したところ、その文脈への反応は芳しくなく、逆に「一人で充実した時間を過ごす」といったシチュエーションに非常にマッチしていた、ということが起こり得るのです。当社は現在コンテクスチュアル広告の運用技術を提供していますが、これに留まらず、ユーザーインサイトの提供にも領域を広げていけると考え、一部のクライアント様とトライアルを行っているところです。