潜在層に“自分ごと化”してもらう、タイミーのテレビCM

――「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションを掲げるタイミーでは、どのようなマーケティング戦略を推進していますか?また、その中でテレビCMはどのような位置付けか教えてください。

藤井:タイミーのビジネスモデルは、事業者と働き手の両者がマッチングすることで成長するツー・サイド・プラットフォームです。両者にとってwin-winとなる価値を創出するマーケティングを心掛けています。

難しいのは、需給のバランスを取ることです。働き手が多すぎると就業機会が十分に提供できませんし、事業者が多いと働き手を確保できず、人手不足を解消できません。状況に応じて、マーケティングを柔軟に変えることが重要です。

テレビCMについても、事業者と働き手の両方にメリットがあるという訴求は変わりませんが、より潜在層に“自分ごと化”してもらうことを重視しています。

――タイミーは「スピードと仮説検証の文化」を重視しているそうですが、テレビCMの施策ではどのように実践していますか。

藤井:当社の大きな特徴は、KPIを意識指標ではなく行動指標で定めていることです。現在テレビCMでは具体的には、指名検索を重視しています。

そのため、スピードと柔軟性を高めることでROAS(広告の費用対効果)やROI(投資利益率)の向上を図っています。たとえば、配信期間中に効果を振り返り、素材の差し替えやバランス調整を行っています。

CM放映からリアルタイムに数値がわかる「ミエルTV」

――そのようなタイミーがAJAの「ミエルTV」を活用されているとうかがいました。ミエルTVはどのようなサービスですか。

田平:ミエルTVは消費者がテレビCMに接触した後にどういうアクションをしたのか、たとえばWebサイトの閲覧や検索、アプリのインストールなどの行動について、数値で可視化できるサービスです。タイミー様のように、行動指標を追ってスピーディーに運用したいという企業に適しています。

また、放映開始からリアルタイムに効果を可視化できるため、テレビCMの放映期間中に運用戦略を考えられます。事前の予想とは異なる結果が出たり、効率的に結果を出せる番組がわかったりすることで、それを踏まえて改善できるのです。

テレビCMの効果計測では「スパイク効果」と呼ばれる、放映後数分間でWebサイトへの流入がどれだけ増えたのかという計測が一般的です。しかし、その後の効果はなかなか見えません。ミエルTVでは、スパイク以降のコンバージョンがわかります。長期的にどういう影響があったのか、振り返ることができます。

柔軟でスピーディーな運用力に期待

――タイミーがミエルTVを導入した背景を教えてください

藤井:これまではテレビCMで認知度を上げることでの行動変容を重視してきました。しかし、タイミーの認知率が高まり、効果も限定的になってきたため、次のフェーズのアクションを必要としていました。

今後はサービスへの理解を深めることによる行動変容が重要となる中で、動画配信サービスなどのOTT(Over The Top)への出稿も実施しており、テレビCMの位置付けを明確にするためにも、踏み込んで分析する必要がありました。そんな中で、ミエルTVのご提案をいただき、導入を決めました。

――テレビCMの効果測定ツールはたくさんありますが、ミエルTVを選んだのはなぜですか?

藤井:運用してPDCAをどんどん回していく、という当社のスピード感に合うのがミエルTVでした。またAJAさんは、動画配信サービスを視聴できるテレビ端末、コネクテッドテレビ(CTV)への広告配信サービス「インクリー」も提供しているため、両方のサービスを活用すれば、OTTも含めた包括的な取り組みができます。バランスよくスピーディーにPDCAを回せることが魅力的でした。

当社はデジタル広告のPDCAを高速で回しているため、テレビCMも同様のスピード感で改善をしていきたいと考えています。サイバーエージェントグループはデジタル広告で運用力を蓄積していますし、粒度も細かい。そこに期待感を持っていました。

「ここまで数字で見えるのか」と驚き

――具体的に、どのようにテレビCMの効果測定をしたのですか。

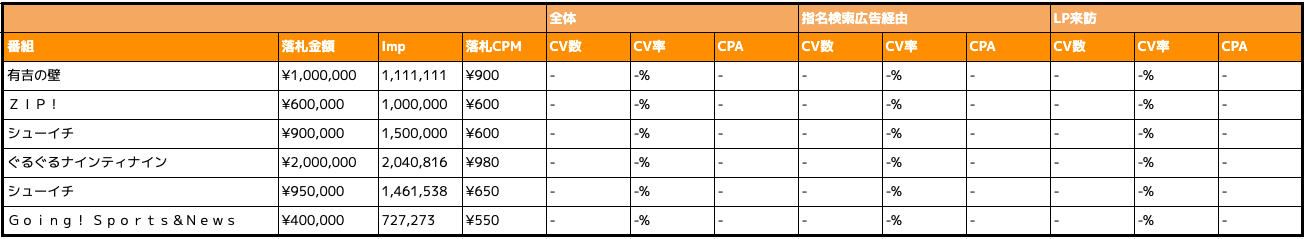

藤井:今回は、2025年4月下旬から5月にかけて、前半と後半に分けて取り組みました。前半のフェーズでは、ミエルTVとインクリーを活用して様々な媒体・番組に出稿し、最適化を図りました。その結果を踏まえて、後半は、それぞれベストパフォーマンスを出すよう調整していきました。

結果、テレビCMとOTTの位置付けの整理が進みました。テレビCMは行動変容を起こしていただく人数というボリューム重視、OTTはブランドとして注力しているターゲットの行動変容の促進といったように、役割分担が明確になりました。感覚的にはわかっていたことですが、きちんと数字ベースで実証できました。

――実際に導入して、感じたことはありますか。

藤井:ここまで数字で見えるのか、という驚きがありました。それと同時に、もっとデータをリクエストすればよかったな、と思う部分もありましたね。

運用の“レバー”が見えるから、守りと攻めのバランスがとれる

――ミエルTVによってテレビCMのデータが見えるようになると、タイミーのマーケティング戦略はどのように進化していくと考えますか?

藤井:働き手と事業者のバランスを取って双方のメリットを重視する、という軸は変わりません。しかし、外部環境や事業フェーズに応じて、やり方は変えていく必要があります。今回の取り組みで、広告運用の“レバー”が見えるようになったので、調整しやすくなったと思います。つまり、自社のマーケティングの強みを活かしやすくなりました。

マーケティングにおいて、攻めと守りのバランスは大事です。テレビCMは投資額が大きいので、失敗しないように守りに入るケースも多くなりがちですが、運用しながら軌道修正できれば、柔軟に対応できるのではないかと思います。確度が高い取り組みと、チャレンジで入れる取り組みのバランスを取れるようになるのはありがたいですね。

――ミエルTVは2025年4月に提供を開始したばかりです。AJAにとっても知見を蓄積している最中かと思いますが、タイミーとの取り組みで気付きはありましたか?

田平:ミエルTVは、当社として初めてテレビCMを取り扱ったサービスです。地上波テレビの視聴率が低下しているという話はあるものの、依然としてテレビCMのインパクトはすさまじいと感じました。一方、テレビデバイスを使って地上波番組を見る人も多いですが、CTVでOTTサービスを視聴する人も増えています。そこをうまく組み合わせることで最大の効果が出せると感じました。

――今回の取り組みを受けて、他の企業にも提供できそうな価値はありますか。

田平:ミエルTVのポイントは、効果が見えるようになることと、スピーディーに運用できることです。デジタル広告のようにテレビCMを運用したい、という企業にはぴったりのサービスです。また、実際の数値を見ながら分析したいのであれば、相性が良いと思います。

テレビCMの“見えなかった部分”を透明化したい

――ミエルTVを用いて成果を出すために、必要な考え方があれば教えてください。

藤井:3つあると考えています。まずは、スピード感。運用方針を変更する際に社内承認などに時間がかかってしまうと、ミエルTVの特長である運用スピードを活かせません。2つ目はディレクターの視点です。積極的に広告を運用して毎日データを見るという、デジタル広告ライクな視点を持っているとやりやすいと思います。

そして、最も大事なのは、ブランドへのコミットです。ブランドとしてどうありたいか。ミエルTVはそれを届けるための手段に過ぎません。私自身は、ブランドとは「希望」だと考えています。ブランドに接したときに、どのような希望を想起してもらえるかが大事です。そこがないと、ブランドの提供価値や信念が消費者に届かず、いくら運用を頑張っても成果は上がらないと思います。

田平:今回の事例では、タイミー様がKPIを明確に定めていたので、こちらも施策やデータについて判断しやすく、開始までのスピードも速かったです。実際に数値が出たときに評価するための材料を準備できていれば、スピーディーに運用できると思います。

――最後に、ミエルTVの今後の展望を教えてください。また、導入を検討する企業に伝えたいことはありますか。

田平:従来のテレビCMは、広告主やメディアにとって、ブラックボックスになっていた部分もあると思います。当社はそこを透明化していきたいのです。効果が見えるようになれば、投資判断もしやすくなります。そんな世界を作っていければいいですね。

藤井:ブランディングの効果測定は、まだまだ意識指標にとどまってしまうことが少なくありません。「このブランド良いよね」というイメージだけを追うブランディングではなく、行動変容を促すところまで踏み込みたい企業にとって役立つサービスだと思います。