生成AI活用は業務の効率化を超え、価値創造の領域へ

近年、大規模言語モデル(LLM)は目覚ましい進化を遂げ、私たちのビジネスシーンに急速に浸透し始めています。多くの企業が文章生成や要約といった既存業務の効率化を中心に活用していますが、単純な効率化だけでは本質的な競争力を生み出すことは困難といえます。一方で、LLMを導入する企業からは「具体的にどう使えばいいかわからない」という声もよく聞かれます。これは、LLMの真の可能性が十分に理解されていないことを表しています。

実際、デジタルマーケティング業界のように元々自動化やAI最適化が一般的な分野では、LLMやAIエージェントの活用は急速に広がる可能性が高いでしょう。重要なのは、生成AIの進化を単なる技術の進歩として捉えるのではなく、「データをどう活かすか」という視点から真の価値を見出すことです。

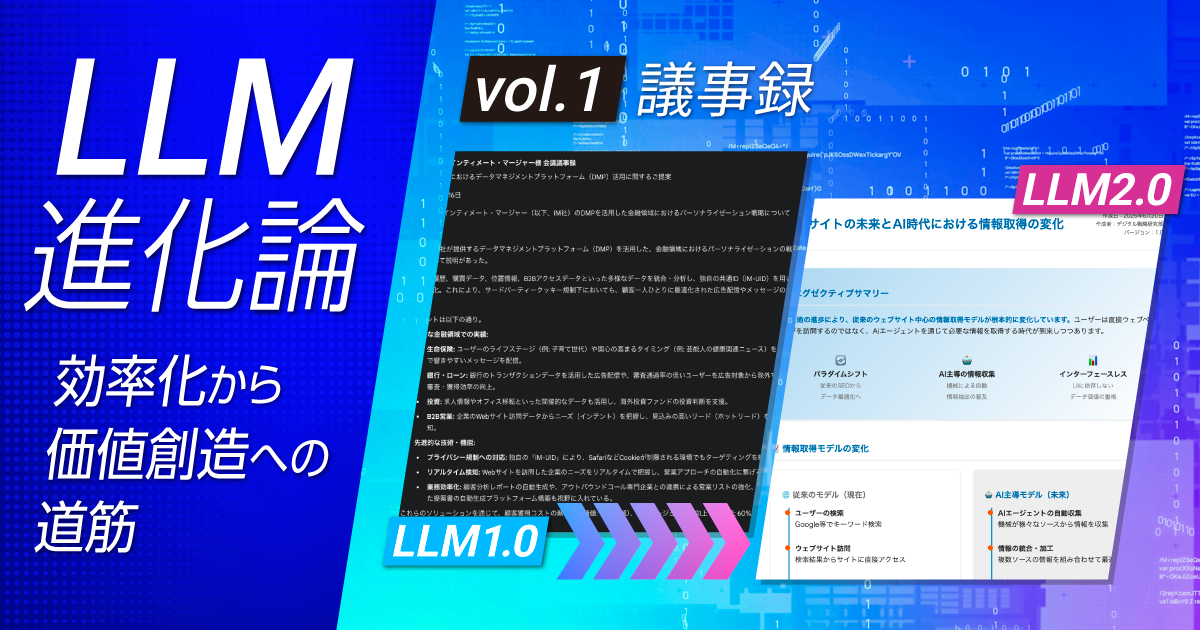

LLM1.0と2.0の違いとは?

こうした背景を踏まえ、本連載では業務効率化をメインとした“守り”の使い方をLLM1.0、価値創出を目的とした“攻め”の使い方をLLM2.0と位置づけています。

LLM1.0:業務効率化を実現する「守りのLLM」

LLM1.0は、既存業務の効率化と自動化を主な役割とする「守り」のLLMです。コスト削減や生産性向上といった、既存業務の基盤を固めるための強力なツールとなります。

-

情報集約とアウトプット

膨大な資料や会議の音声データから必要な情報を抽出し、要約やレポートを作成します。 -

定型業務の自動化

広告文の生成やレポート作成など、反復的で単純な作業を自動化し、人間がより創造的な業務に集中できるよう支援。 -

作業の質の向上

抽象的な指示でも質の高いアウトプットを生成し、資料作成などの質を向上します。

LLM2.0:新たな価値を創造する「攻めのLLM」

LLM1.0が既存業務の効率化に焦点を当てるのに対し、LLM2.0は、ビジネスや施策の可能性を広げ、新たな価値を創造する「攻めのLLM」です。新たな市場機会の発見、競争優位性の確立、さらにはビジネスモデルそのものの変革を促す可能性を秘めています。

-

意思決定支援

データを分析し、示唆を与え、戦略的な意思決定を支援します。 -

未踏業務の実現

人間の能力や時間的な制約で実現できなかった高度で複雑な業務が可能に。 -

AIエージェントの登場

「AIエージェント」と呼ばれる自律型AIは、LLM2.0の象徴的な存在です。人間が介在せずとも、自ら目標を設定し、計画を立て、業務を遂行します。顧客に合わせたメールやランディングページの個別最適化など、既存のやり方では時間がかかる業務が実現する可能性があります。