「書く」から「選択」へ コンテンツマーケにおけるAI活用の現状

━━まず、簡単なご経歴をはじめ、現職でどのような業務やミッションを担っていらっしゃるのか、お話しください。

(写真右)StoryHub 代表取締役CEO 田島将太氏

スキナヒト製作所 中山順司氏(以降、中山):ソフトバンクやfreee、ファベルカンパニーなど多くの企業でコンテンツマーケティングの現場をリードした後、2024年に独立しました。20年以上培ってきた経験を活かし、現在はSEOコンテンツ制作の支援、コンサルティング、YouTube関連の支援、執筆業務、設計業務など、上流工程から一緒に考える形での幅広いサービスを提供しています。

StoryHub 田島将太氏(以降、田島):私はスマートニュースを経て、2019年に独立、50以上のWebメディアのグロースを支援してきました。再現性のあるグロースのためにデータ基盤の整備などにも携わってきました。

メディアの流通環境が変化する中、直接的なコンテンツ制作部分にイノベーションを起こさなければ壁を突破できないと考えていた時期に登場したのがGPT-4です。これを活用すればコンテンツ制作フェーズに大きなイノベーションを起こせると考え、オールインワンのAI編集アシスタント「StoryHub」の開発に至りました。

━━今、田島さんが話されていたように、AIによってコンテンツ制作が変化しているということは周知の事実かと思います。では、特にコンテンツマーケターの立場から見て「現時点でのAI」がもたらす影響や仕事の変化はどうなのでしょうか? 中山さんが感じていることをお教えください。

中山:「書く」行為がほぼなくなり、「選択」が中心になりつつあることが大きな変化として挙げられます。以前は時間のほとんどがキーボードを叩く作業に費やされていましたが、今はAIが複数の候補を生成してくれるため、その中から最適なものを選ぶことに集中できます。

結果として、以前より深く考えて制作できるようになり、質が大幅に向上しています。AIを壁打ち相手として活用することで、一人では思いつかなかった視点や答えに到達できるようになったと感じています。

この先のコンテンツマーケ、人間とAIの役割分担は?

━━引き続き中山さんに伺います。現在起きているようなAIによる制作環境の変化からして、将来におけるコンテンツマーケティングの在り方をどのように考えていますか?

中山:悲観はしませんが、やるべきことが変わってきているというのは、この1年ほどでひしひしと感じています。

検索で得られる情報には価値がなくなってきています。みんなが同じように調べられる以上、調べ方で差をつけられないからです。そのため、「同じ情報でも解釈の仕方で差をつけていくこと」、あるいは「自らの足で一次情報を得ること」、これら2つが必要になってきています。

中山:AIはWebの情報に基づいているため、まだWeb上にないコンテンツは特に大きな価値があると思います。そのような情報を見出し、しっかり取材すれば、価値あるコンテンツを作れます。そして、その制作にAIを活用してブラッシュアップすれば、さらに良いものを作れるのではないでしょうか。

━━なるほど。今のお話では人間がやるべきことへの視点でしたが、AIツール開発によって制作を支援する立場である田島さんとしては、生成AIが人間の作り手を支援できること、引き続き人間が担うべきことをどのように考えていますか?

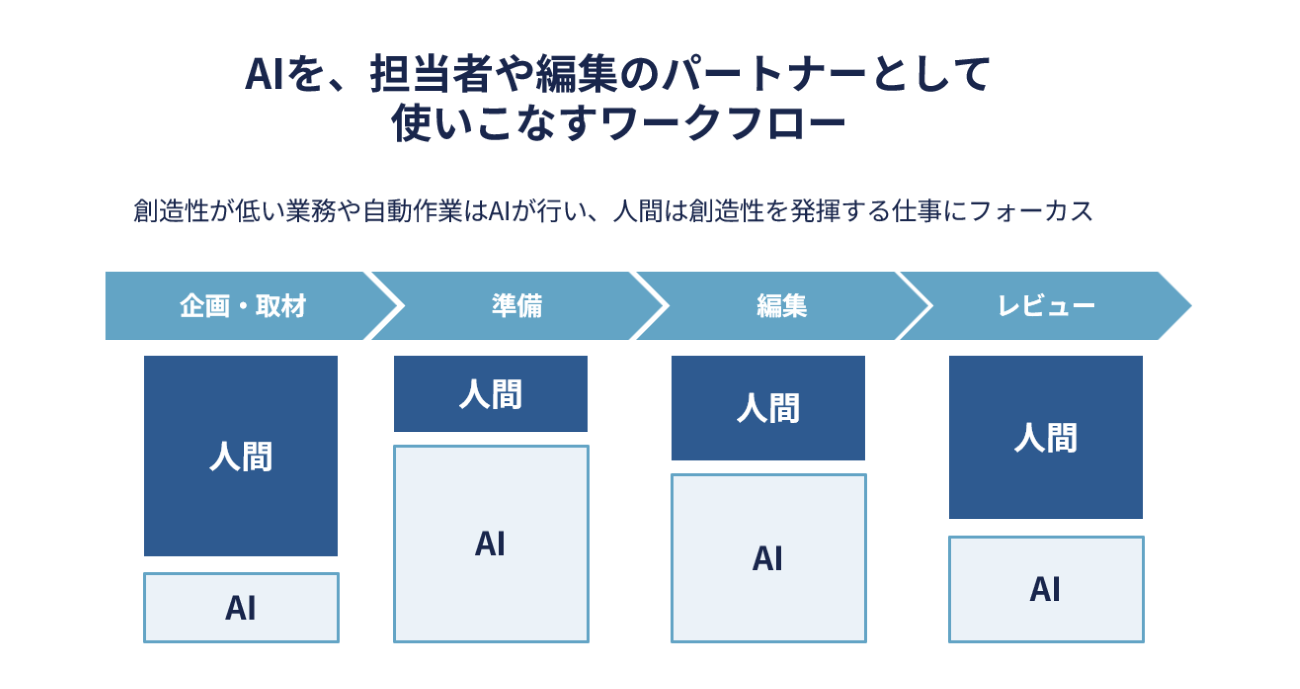

田島:特にコンテンツ制作の入口である「企画・取材」と出口である「レビュー」の部分では人間の役割が重要です。一次情報を収集してAIに提供したり、AIでは判断できない空気感や温度感を最後に注入したりする作業は、人間ならではの仕事でしょう。そのためには審美眼も必要です。100点を知っている人間でなければ、AIが作った70点のコンテンツを100点に引き上げることはできません。自分で0からコンテンツを作る必要はないかもしれませんが、何が良いコンテンツかを判断する能力は不可欠です。

「執筆レシピ」で効率化!リアルなAI活用を事例から紐解く

━━続けて、コンテンツ制作の現場におけるAI活用の実情についてもお聞きしたいです。具体例として、AIを用いてコンテンツ制作を支援するツール「StoryHub」の使われ方、導入現場でのお話をお教えください。

田島:まずStoryHubとは、高品質なコンテンツを低コストで制作するためのプロ向けの編集アシスタントサービスです。リサーチ、文字起こしやOCR、原稿執筆、タイトル提案、SNS投稿文作成、翻訳、レビュー等を一気通貫に支援します。 人間のクリエイティビティを入口(企画・取材)と出口(レビュー)に集中させ、中間工程をAIで効率化することで、スピードとクオリティを両立したコンテンツ制作を実現します。

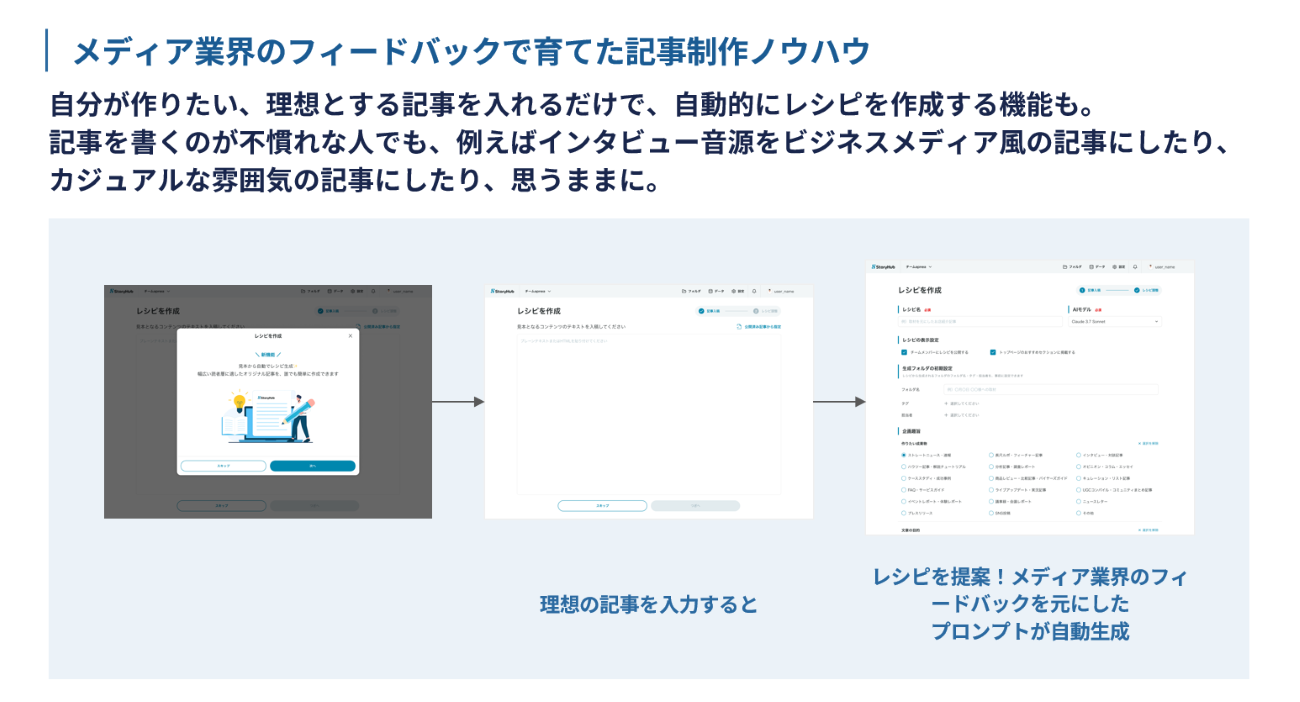

田島:使い方は、目的にあった執筆レシピを選択し、取材や企業の独自情報などの素材ファイルをアップロードするだけ。これで記事を制作できます。執筆レシピとは、料理のレシピと同様に、作りたいコンテンツに対してどのような加工を施すかを事前に決めたもので、執筆のプロファイルのような役割を果たします。AIリテラシーが高くない方も、記事作成のためのプロンプト作成の心配は必要ありません。

このレシピは公式で提供しているものもあれば、お客様が独自に作成いただくことも可能です。さらに、理想の記事を入力すれば、レシピを自動生成する機能もあります。素材と「こんな記事を作りたい」という理想の記事があれば、誰でもある程度の記事を作ることができます。

田島:たとえば、オウンドメディア運営企業では、StoryHubの導入後1ヵ月程度で記事数が3倍、PVも2倍程度に増加した実績があります。ライティング部分をAIに任せることで、企画・取材・レビューに人間のリソースを集中させ、シンプルに量を増やせました。

現在はコンテンツマーケティングにおいて、やるべきことが多すぎるという問題があります。AIに仕事を奪われる心配よりも、まず多すぎる業務を代行してもらいたいというのが実情ではないでしょうか。

“マルチフォーマット化”や“質の平準化”で活躍

田島:また、近年の傾向として見られるのが、コンテンツの受け取り方の多様化です。Web記事やYouTube動画、ショート動画など、1つのトピックを複数のフォーマットに変換する必要があります。編集業務が膨大になるため、今まで手が回らなかった部分をAIで補完できることは大きなメリットといえるでしょう。既にYouTubeやポッドキャストを運営している場合、その動画や音声をStoryHubに投入するだけでWeb記事を作成することが可能です。また、ロングインタビューをショート版の記事に変換する活用法もあります。

一方、小さなコンテンツを積み重ねて大きなコンテンツにまとめることもできます。ある企業様では定期的にニュースレターを配信しているのですが、ある程度の期間が経過した時点で、過去に発行したニュースレターをStoryHubに投入し、特定のテーマに沿ってロング記事として再構成して公開しています。

これからのコンテンツマーケティングやメディア運営では、既存の資源や素材を現在の文脈に合わせて再利用し、新しい意味を抽出するという手法が増えてくると予想されます。

田島:活用の現場としては採用広報にも広がっており、これはインタビューに慣れていない方でも簡単にコンテンツを作成できるようになっているためです。

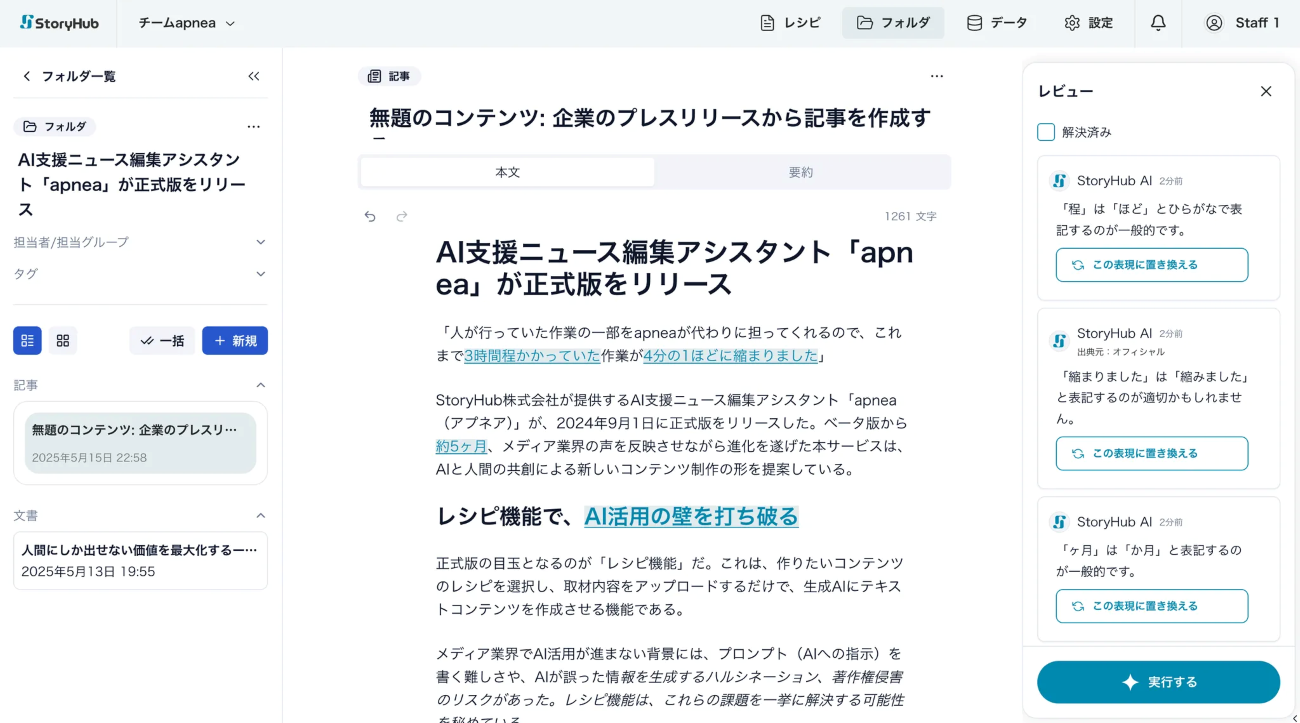

ある企業様では、従来は社員が自分で記事を書いたり、社員同士でインタビューしたりして記事を作成していましたが、記事の質がバラバラで、インタビューの聞き直しなど、時間がかかっていたといいます。そこでStoryHubを導入することで、品質の低い記事があった場合、インタビュー音声を投入して作り直せるようになりました。また、トンマナが揃っていないなどのコンテンツについては、レビュー機能を使って統一感を保ち、日本語力を向上させるなど、品質がバラバラなコンテンツが集まったとしても最終的に平準化するという用途でも活用されています。

田島:このような取り組みで成果を出せている企業には、チーム全体でStoryHubを使ってみようという雰囲気がある点が共通していると感じます。コンテンツ制作はチームで行うことを考えると、一人だけがAI活用していても影響が限定的になってしまうからです。試行錯誤を重ねながら互いにノウハウを共有し、組織に蓄積していくことがポイントではないでしょうか。

勝ちパターン量産化・切り口発見も。さらなるAI活用のアイデア

中山:StoryHub、非常に興味深いツールですね。私の場合、現状では都度プロンプトを考えていますが、StoryHubがあれば、一度教えておくだけで様々なレシピが作れるようになり、さらに効率化できそうだと思います。

中山:考えてみれば、これまではランディングページのCTR改善やメルマガの分析も、人間同士で議論すると好みの問題になりがちでした。これもAIに分析させることで客観的な改善点を見つけられると思います。加えて、ペルソナのペインポイントの洗い出しにも活用したいです。BtoBでよくありがちな「自分はそのペルソナではないからわからない」問題も、AIとの対話である程度補完できそうだなと。AIではこのような思考の拡張もできますし、StoryHubのようなツールが手元にあれば求められる表現の形にフィットさせて具体化まで一気に進められますね。

田島:過去の勝ちパターンを反映したコンテンツの制作も容易になりそうですよね。活用の可能性がますます広がりそうです。

StoryHubは今後、コンテンツ制作のバリューチェーンを拡大し、サポートできる範囲を増やしていこうと考えています。まず、過去の優良な記事や最新トレンドを組み合わせて新しい切り口を探るなど、コンテンツ制作に特化したリサーチ機能を開発したいと思います。

また、ファクトチェック機能も重要です。世の中に出す以上、人間が責任を取る必要があるため、アップロードした素材とできあがった原稿を比較し、「この部分で数字が変わっている」といった元素材との照合によるファクトチェック機能を考えています。

最も力を入れたいのは、アプリの開発です。現在、StoryHubは人間が一次情報ファイルを与えることから始まりますが、一次情報の収集自体も支援することを目指しています。ボタンを押すとAIが質問リストを考え、話した内容をリアルタイムで整理し、おもしろそうなトピックがあれば深掘り質問も提案できるようにしたいです。

AIは奪うどころか人間をパワーアップさせるロボットスーツ

━━中山さんから最後に、AI時代にコンテンツマーケティングに取り組む読者に向け、アドバイスをお願いします。

中山:「AIに仕事を奪われる」「SEOはオワコン」といった悲観的な声をよく耳にしますが、私はこの状況にとてもワクワクしています。AIは私たちの仕事を奪うものではなく、むしろパワーアップさせるツールではないでしょうか。たとえるなら、人が身につけられるフォークリフトのようなものです。一人では持ち上げられない重いものを運んだり、普通では歩けない距離を移動したりできる、そんなロボットスーツのイメージです。

AIを自分のバディとして活用すれば、恐れる必要はまったくありません。今まで考えていたけれど言葉にできなかったこと、書きたくても書けなかったことが表現できるようになります。これまで作れなかったものを10倍、20倍のスケールで創造できるようになるでしょう。だからこそ、AIを積極的に活用してほしいと思っています。

━━田島さんからは、コンテンツ制作のためのAI活用を広げる御社として、今後のマーケターにどのような価値を届けていきたいか、展望をお聞かせください。

田島:マーケティングの議論では、どうしてもHowの話に偏りがちだと感じています。しかし、本当に重要なのは「誰に何を届けるか」という根本的な部分です。Howについては、StoryHubのようなツールに任せて、より戦略的な部分にフォーカスすべきだと思います。このような視点を持つことで、マーケティングの本質により深く取り組めるようになるのではないでしょうか。

「書けない」「足りない」を生成AIが補います!

「コンテンツを作る時間がない」「原稿の質にばらつきがある」「もっとインタビュー記事を作りたい」――そんなマーケティング現場の悩みを、StoryHubが解決します。

StoryHubは、企画・執筆・レビューを一気通貫で支援するAI編集アシスタント。記事やインタビュー、SNS投稿文など、あらゆるコンテンツ制作がスピーディかつ高品質に。誰でも、再現性のある制作体制を構築できます。

忙しいマーケターこそ、一度ご覧ください。