実はほとんどの企業がPDCAを回せているようで、回せていない?

MarkeZine:テクノロジーの発展により、マーケティングの現場には「データ」や「ツール」が整備されています。そのような状況にも関わらず、岩田さんが「多くのマーケティング責任者はPDCAを回せていない」とお考えになるのは、なぜでしょうか?

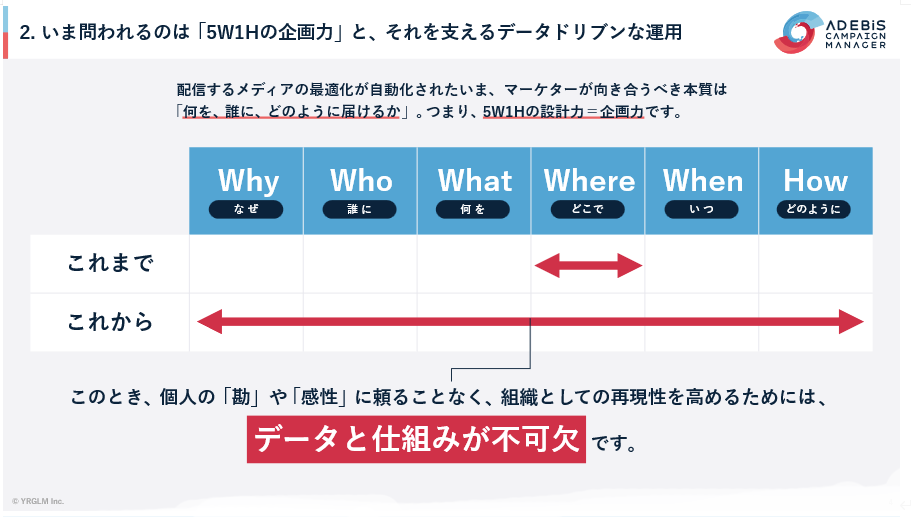

岩田:振り返ると、2000年代は「どのメディアに出稿すれば費用対効果が高いか」というメディア選定が主要な差別化要因でした。しかし、テクノロジーの進化によりこの選定作業は自動化され、コモディティ化が進んでいるのは皆さんご存じの通りです。さらに、各プラットフォームでAIによる広告配信の自動最適化が進んでおり、広告運用での競争優位性も働かなくなっています。

結果、何が起こったか? マーケティングには、より総合的で本質的な力が求められるようになりました。環境や競合の変化を分析し、戦略を策定して、クリエイティブで表現する。つまり、Why・Who・What・When・Where・Howという複合的な要素での競争が求められるようになったわけです。これらの要素は、施策ごとに異なるため、過去の成功例をそのまま実施しても同様の成果は期待できません。データはあるのに再現性が実現しない理由は、ここにあると考えます。

また、多くの企業がこうした複合的要素を含めて、マーケティングのPDCAサイクルを回せていないことも深刻な課題であると見ています。メディア選定中心の時代はCPAの良し悪しでPDCAを回せていましたが、現代はより総合的な判断が必要であり、従来のアプローチでは対応しきれません。

MarkeZine:多くの企業が「自社はPDCAを回せている」と認識していそうですが、それはメディア領域に限定されたPDCAであることが多い、という指摘ですね。

岩田:はい。たしかに、メディア選定など限定的なフロー内であれば、PDCAを回せている企業もあります。ですが、以下のチェックボックスがすべて満たせない場合、本当にマーケティングPDCAが回せているとは言えないと思ってよいでしょう。

・これまでの施策は、結果や考察とともに記録が残されていますか?

・過去の施策情報が一元管理されており、誰でも簡単に閲覧できますか?

・新しい企画を立てる際、過去の成功や失敗を効率的に参照できていますか?

・エースの異動や代理店担当者の交代があっても、同じ成果を再現できる仕組みがありますか?

・新人や異動者がチームに加わった際、業務プロセスが明確で、過去の知見を活用しながら短期間で成果を出せますか?

本当の意味で「再現性」を求めるなら、そのカギはMCMにある

MarkeZine:そうした課題に対し、企業はどのように動けばよいでしょうか?

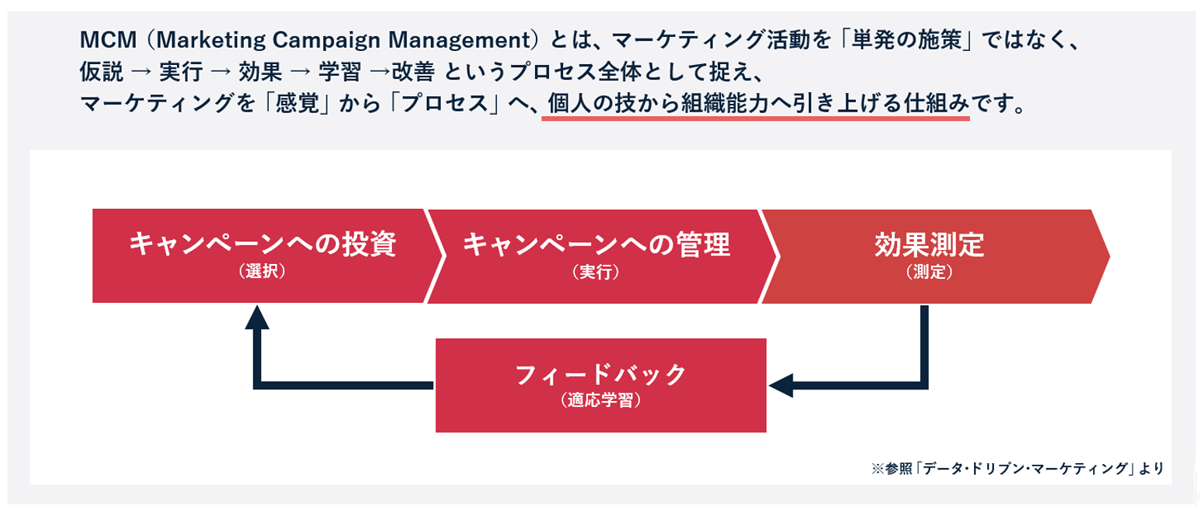

岩田:上記課題の解決のカギは、『データ・ドリブン・マーケティング』著者のマーク・ジェフリーが提唱するMCM(Marketing Campaign Management)にあると考えています。MCMとは、マーケティング活動を「単発の施策」ではなく、仮説→実行→効果→学習→改善というプロセス全体として捉える概念であり、マーケティングを「属人的な感覚技」から「組織能力によるプロセス」へ引き上げる仕組みです。

ごく基本的なプロセスに聞こえるかもしれませんが、改めて注目していただきたいのは、施策ごとに適切な計測を行い、その結果を組織的なナレッジとして蓄積できているかという点です。多くの企業は「今回の施策は成功だった」「次回はこちらの手法を試してみよう」という個別判断で完結し、組織全体の学習につながっていません。

つまり、重要なのは、施策の成果が適切に計測され、そのデータが組織のナレッジとして体系的に蓄積されること。さらに、それらが次の施策へ有効活用されていくという俯瞰的なフィードバック機能をインストールすることです。このフィードバックプロセスの有無が、マーケティングで成果を上げられる組織とそうでない組織の大きな分かれ目になると考えます。