BtoBマーケティングの根深い課題と「孤立するマーケター」の実態

MarkeZine編集部(以下、MZ):はじめに、自己紹介をお願いします。

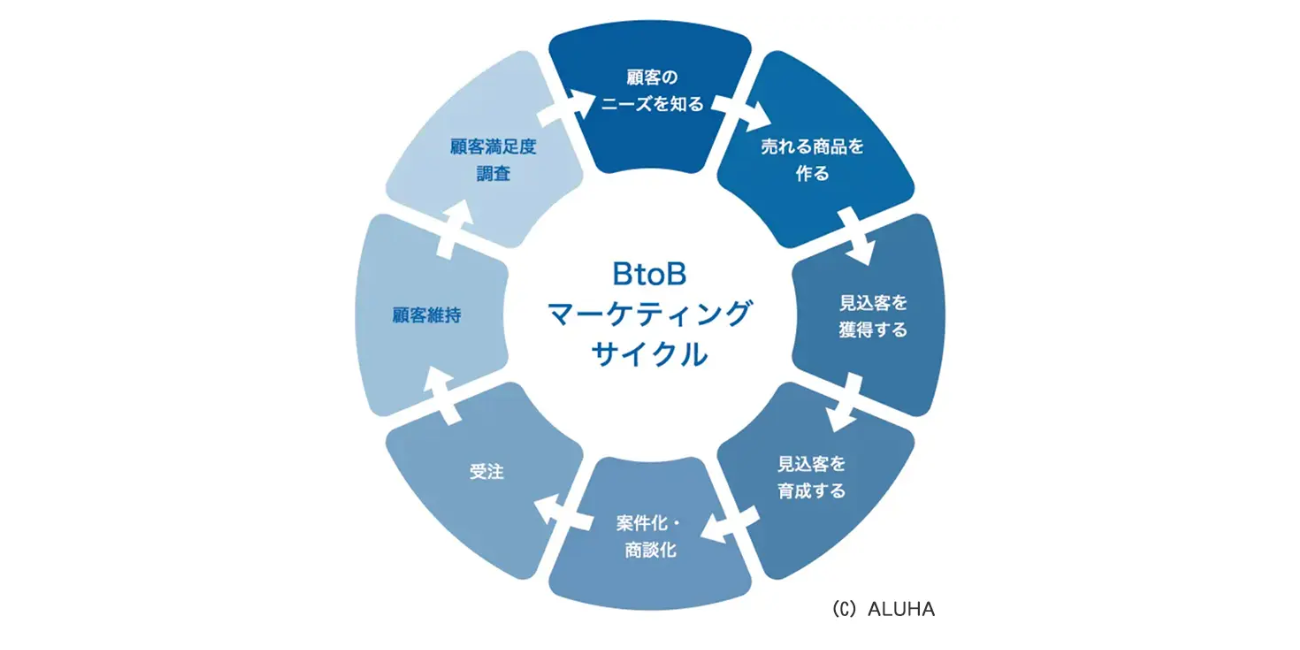

荻野:2003年にALUHAを創業しました。当初はシステム開発からスタートしましたが、2008年からBtoB企業特化のWebサイト制作サービスを開始し、デジタルを活用したBtoBマーケティング支援を始めました。2013年からは自社主催のBtoBマーケティングセミナーを毎月開催し、現在は当社が「BtoBマーケティングサイクル」と定義する一連のマーケティング全体をサポートする会社として、ITや製造などBtoB企業に向けて支援事業を展開しています。

BtoBマーケティングサイクルとは、お客様のニーズを知って売れる商品を作り、見込み客を獲得・育成して商談を創出し、受注・顧客維持・LTV向上を図り、また次の商品開発につなげる一連の流れです。ALUHAでは、マーケティング全体を俯瞰して支援することを重視しています。

MZ:長年BtoBマーケティングに携わられる中、現場ではどのような課題が多いと感じますか?

荻野:近年特に聞くのは、「マーケティングに投資した結果、本当に売り上げは上がっているのか?」という質問です。以前はWeb経由でリードが取れただけで良しとされていた状況が、今は「そのリードはどうなったか」「展示会に出た成果は」と、社内でKPIの可視化を強く求められています。

この背景には、営業部門との連携の難しさという根深い問題があります。マーケティング部門がリードを獲得しても、連携がうまくいかず営業のフォローが不足したり「フォローしても売れない」と言われたりしてしまう。結果、マーケティングは本当に利益貢献しているのかを経営層から問われる状況が生まれています。

さらに深刻なのは、社内にBtoBマーケティングを理解している人がおらず孤軍奮闘せざるを得ない“ぼっちマーケター”の存在です。マーケティングのことをわかっている人材がその人自身しかいないため、成果を上げても社内の誰も評価できないのです。

マーケと営業の間にある溝と、「量」「質」のジレンマ

MZ:営業部門とマーケティング部門の連携がうまくいかない理由について、詳しく教えてください。

荻野:根本的な原因は「リードの量を重視するマーケティング部門」と「リードの質を重視する営業部門」のズレにあります。

まず、リードの量と質を定義しましょう。リードの質とは「高いLTVが期待できるリード」、量は「LTVの高さに関係なく、製品・サービス購入の可能性がある全リード」を指します。マーケティング部門は自社製品を直接販売することはないため、売り上げで評価されません。そのため、獲得したリード数といった「量」で評価されがちです。

一方、営業部門は当然ながら売り上げで評価されます。したがって営業の本音としては「大口顧客になる見込みがあり、かつ比較的短期間で売れるリード」が理想的ですよね。マーケティング部門が量を重視して展示会やセミナーで大量のリードを獲得しても、なかなか売れない、または小口案件ばかり続くと「マーケティング部門が獲得したリードは質が悪い」と営業部門に認識されてしまうのです。

MZ:リードの量と質、それぞれを重視することはどのような状況につながるのでしょうか。

荻野:まず量を重視した結果、実際に起きた事例をお話しします。セミナーや展示会などでそれなりの費用をかけて大量のリードを獲得していた企業がありました。しかし、その後数年経っても獲得したリードからの受注金額はとても少ない金額でした。質の良いリードがほぼいなかったというわけです。費用対効果は最悪で、量を重視した結果が招いた事態です。

逆に、質を重視しすぎた事例もあります。その会社の営業部門は、ある特定の優良顧客を逃すまいと懸命にフォローし、LTVを向上させていました。ところが、優良顧客の決裁者が定年退職となり、後任の決裁者は契約の見直しを図りました。その結果、この会社は今まで確保できていた売り上げを大きく減らすことになりました。質重視に偏りすぎて新規の優良顧客育成や新規開拓を怠った結果が招いた事態です。

このように「量」と「質」は、「量」を追えば「質」が犠牲になり、「質」を追えば「量」が確保できないというジレンマを持っています。ですが、このBtoBマーケティングにおけるリードの「量と質のジレンマ」は物理的に解消できません。業界における大口顧客は市場に数が限られているため、量を確保することは不可能です。それでも解消しようとすると無理が生じます。

リードの量と質の課題にどう対策すべきか──ABMとLBMの「いいとこ取り」なBBMとは

MZ:この課題に対して、どのようなアプローチが考えられるのでしょうか?

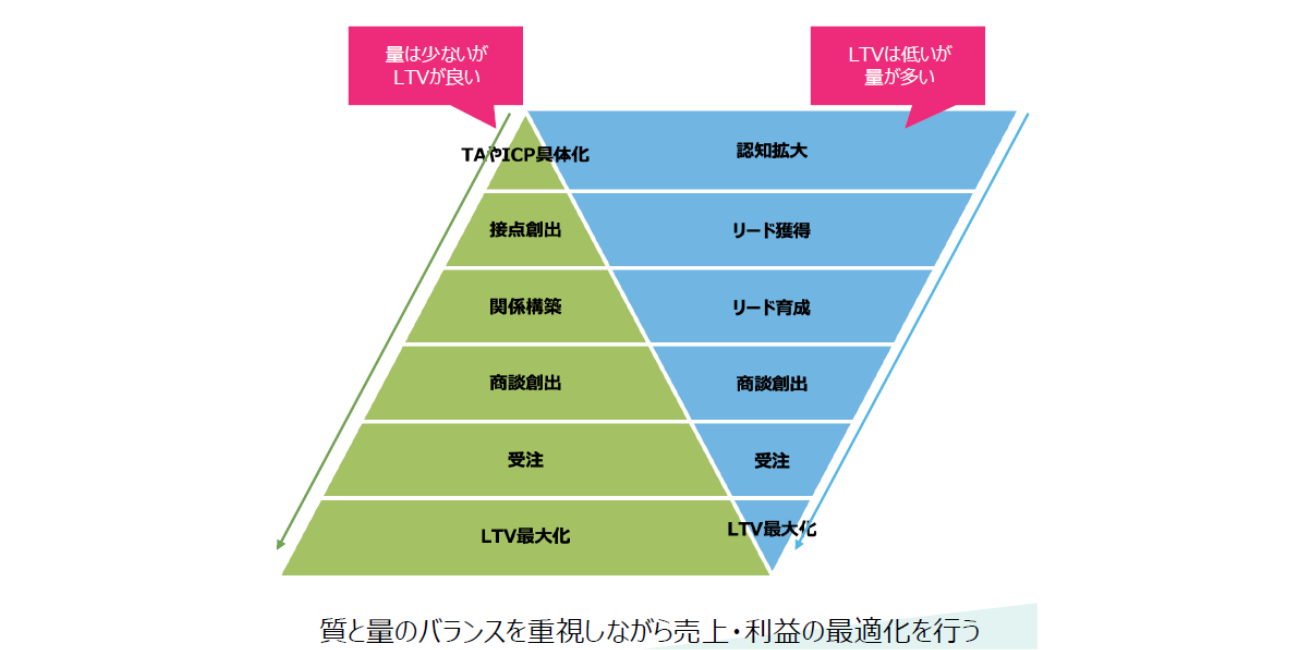

荻野:当社では「BBM(Balance-Based Marketing)」という手法を提唱しています。BBMは、リードの量と質のジレンマは解消できないものとして受け入れ、代わりにバランスを可視化することで、自社の利益を最大化する最適なバランスを見つけていくマーケティング手法です。量と質のどちらかに偏りすぎていないかを常に観測し、自社のリソースを最適配分することで事業成果を最大化することを目指します。

MZ:従来の手法とはどのような違いがあるのでしょうか。

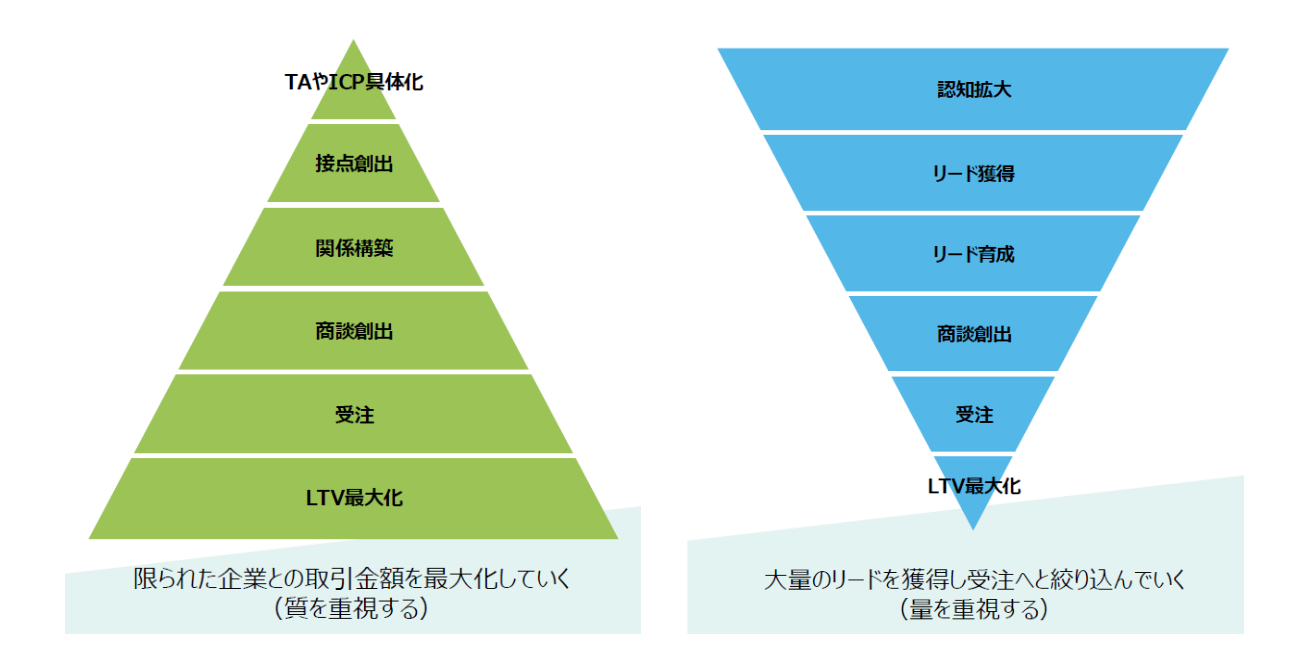

荻野:BtoBマーケティングでよく挙げられるABM(アカウントベースドマーケティング)は特定企業にターゲットを絞り、そのターゲットアカウントから最大の売り上げを取る質重視の手法です。特定市場向けや大企業向け商材に適しています。ファネル構造はピラミッド型で、ターゲットアカウントの関係部門・拠点と深い関係を構築しLTVを最大化していきます。

これに対し、LBM(リードベースドマーケティング)はリードを獲得・育成・抽出するプロセスで、量から質に絞り込んでいく手法です。不特定多数に販売できる商材に適しており、認知拡大から始まる逆ピラミッド型のファネル構造になります。

荻野:BBMは両者の中間に位置し、状況に応じてABMに寄せたりLBMに寄せたりと、柔軟にバランスを調整します。たとえば同じ複合機という商材でも、10社に1台ずつ売るのか、1社に100台売るのかによって、アプローチは変わります。人的リソースがあればLBMに寄せられますが、リソースが限られていればABM側にシフトするなど、バランスを数値化して臨機応変に判断していく点がBBMの特徴です。

「理想的な顧客像」を満たす3つの条件

MZ:BBMの実践についてもお教えください。どのような指標を重視するのでしょうか?

荻野:最重要KPIは「ICP率」です。ICPとは理想的な顧客像(Ideal Customer Profile)のことで、自社の事業と相性が良く、高いLTVが期待できるリードや顧客を指します。

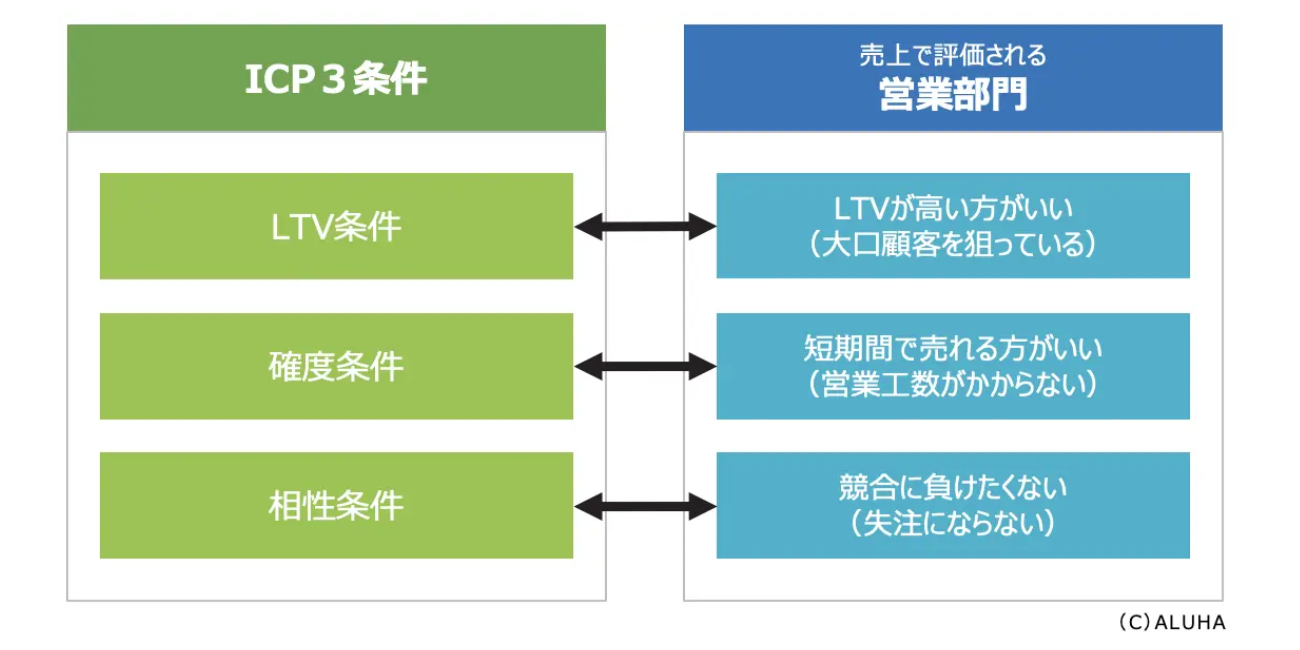

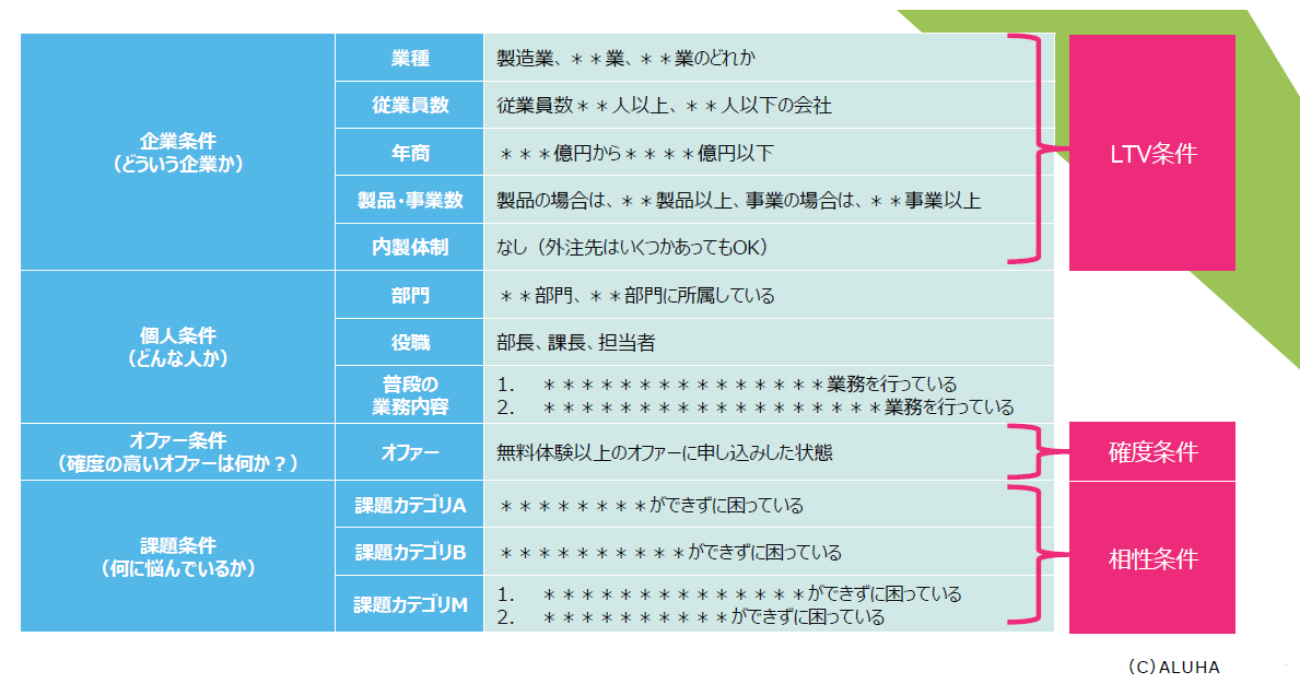

ICPには3つの条件があります。1つ目は「LTV条件」で、高いLTVが期待できることを意味します。2つ目は「確度条件」で、比較的短期間で受注につながる可能性があることです。3つ目は「相性条件」で、自社の強みとリードが持つ課題の相性が良いことを表します。

この3つの条件を満たすリードがどれだけ存在しているかを、各段階で数値化したものがICP率です。

MZ:ICP率はどのように活用するのでしょうか?

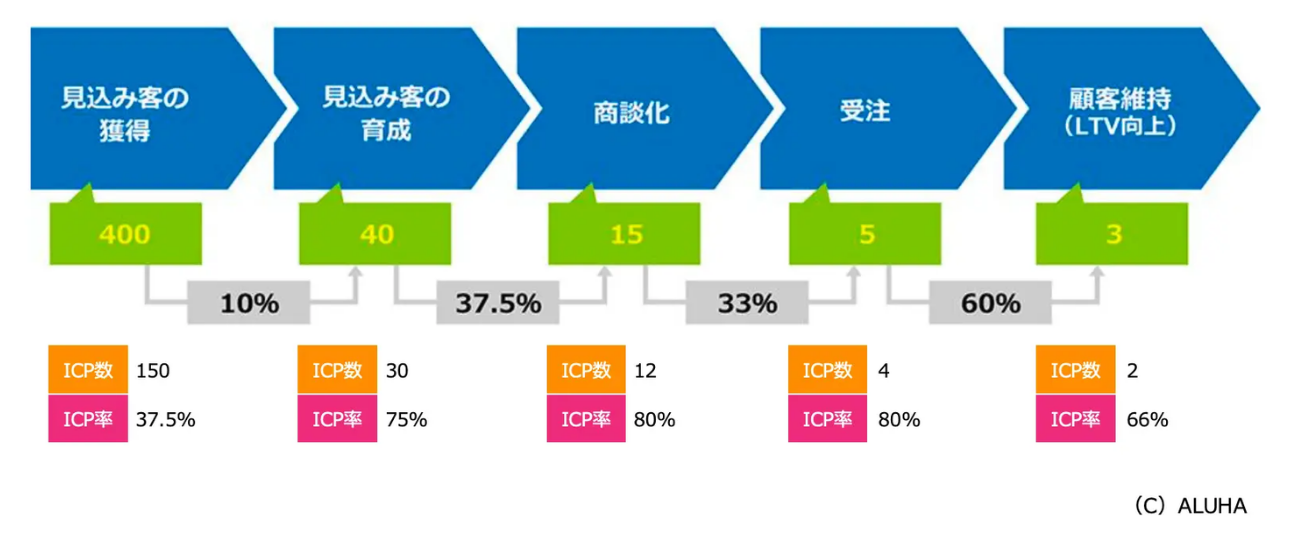

荻野:たとえば、見込み客獲得で400件のリードを取得し、そのうち150件がICP該当リードだった場合、ICP率は37.5%になります。見込み客育成段階で40件中30件がICP該当なら75%、商談化段階で15件中12件なら80%といった具合に、各フェーズでICP率を測定します。

この数値を見ることで、リード獲得段階でのICP率が低ければ「施策が量に偏りすぎている」、受注段階でICP率が下がっていれば「小口案件も取れているが、本当に利益は最大化されているのか」といった分析ができます。

荻野:ここで重要なのは、ICPの定義を営業部門と事前に合意しておくことです。ICP該当リードなら「売れればLTVが高くなる可能性がある大口顧客候補」として営業も積極的にフォローしてくれますし、営業のタイプに応じてICP該当リードのみを渡すか、ICP非該当リードも含めて渡すかをマーケティング側で調整できます。

また、営業の要望は状況によっても変わります。最初は「大口案件で、短期で売れるリードが欲しい」と言っていても、予算未達が見えてくるタイミングになると「大口じゃなくてよいので、量が必要」となることもあります。そのような時も、ICP率を見ながらバランス良くリードを配分できるのです。

BBM最初のステップは?客観指標でICPを定める方法

MZ:BBMを始めるために、まず何から取り組むべきでしょうか?

荻野:最初のステップは、自社のICPを定義すること。特にLTV条件と相性条件をしっかり決めることが重要で、これらは客観的なエビデンスに基づいて定義する必要があります。

LTV条件は、既存の優良顧客のデータ分析から決まります。現在の優良顧客がどんな業種、従業員規模、年商の企業なのかを分析すれば、条件が見えてきます。

相性条件は、顧客やリードが抱える課題のデータベースと、自社の強みや実績を照らし合わせて決定します。課題のデータベースでは、市場調査やアンケート調査、営業が日々の対話で聞いた課題を蓄積し、これをAIで分析してカテゴライズしていきます。その中から自社で解決できる課題や提供価値を特定し、相性条件として定義するのです。

以下の例のような「ICP定義シート」を作成することで、ICPの条件を洗い出し定めていきます。

MZ:マーケターが意識すべき点も教えてください。

荻野:BtoCの感覚で、つい量に偏らないよう注意することです。特にBtoBマーケティングでは、質も量同様に重要です。また、マーケター個人の思い込みやイメージではなく、データや実績に基づいて客観的にICPを定めることが大切です。

営業から「なぜこの条件の会社に売り込めばLTVが高くなるのか」と問われた時に、「既存の優良顧客であるA社、B社、C社の企業属性を分析した結果です」と答えられれば、納得いただけます。データに基づく視点で客観的にアプローチすることで、営業部門との連携もスムーズになります。

そのためには、自社の優良顧客の管理ができている状況や、課題データベースなどの環境整備が前提となります。これらの基盤がなければBBMの適切な実践は難しいため、まずは社内で情報を蓄積する体制作りから始める必要がありますね。

リードの質・量のバランスを共通言語に

MZ:最後に、BBMを通して御社が目指す世界観をお聞かせください。

荻野:リードの量が欲しい時は量重視の施策を、質を狙いたい時は質重視の施策を、マーケターが自由に選択できる環境を実現したいと考えています。年間を振り返った時に「今年は質重視に走りすぎた」「量に偏りすぎた」といった議論を、ICP率を見て目線をそろえながら関係者間で行い、翌年のリソース配分戦略を客観的に検討できることが、冒頭に述べた課題の解消につながると思っています。

最終的には「ICP率が40%程になると、当社は利益が最大化する」というような、マーケターが自社にとって理想的なICP率を発見できることを目指しています。これにより、自社のリソース配分戦略の最適化が実現できます。

BBMが目指すのは、マーケティング部門と営業部門が量と質のバランスを共通言語として持ち、建設的に議論しながら事業成長を実現できる世界です。どちらか一方に偏ることなく、データに基づいて最適なバランスを追求し、持続的な事業成長につなげる。そのようなBtoBマーケティングの実現を支援していきたいですね。

質と量のバランスを最適化するBBMを自社で実践してみませんか?

リードの量と質のジレンマで悩んでいるBtoBマーケター、BBMについて関心がある方や詳しく知りたい方は、「BBMの入門書(無料PDF資料)」をぜひダウンロードください。