はじめに

マーケ界隈で仕事をしていると、「若者のお酒離れ」をはじめ、クルマやテレビなど、いわゆる「若者の〇〇離れ」という言葉を耳にしない日はないのではないでしょうか。最近では「風呂キャン」に代表されるように、「〇〇キャン=○○をキャンセルする」というPOPな表現も広まり、若者とモノ・コトとの“関わり方の変化”が様々な場面で語られるようになっています。

本コラムでは、現役大学生とともに「若者とお酒のある風景」をテーマに、「お酒離れ」の背後にある意識を時代的な変化とともに考えてみたいと思います。

今回協働してくれたのは、関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科・森藤ちひろ教授ゼミに所属する4名の3年生です。かれらは大学が実践型の学びの場として展開する「社会起業アドバンスト・インターンシップ」の一環として、インテージの「産学連携共創プログラム」に参加してくれました。かれらと一緒に眺めるお酒のある風景は私たちにどのような気づきをもたらすのでしょうか。

若年層に見えるお酒との距離の拡がり

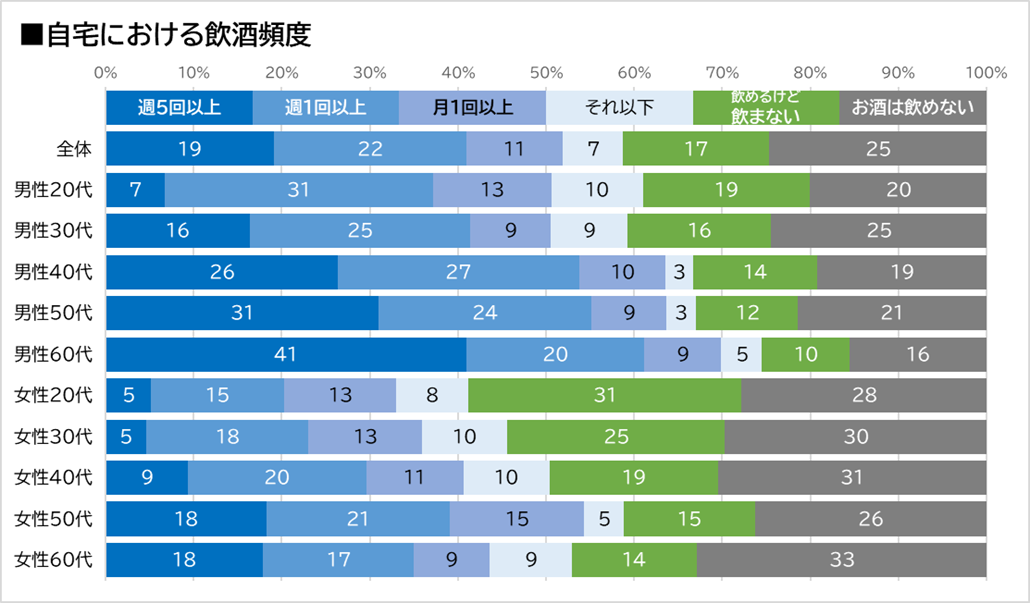

インテージが20~69歳を対象に実施した自主調査(2025年6月)によると、「自宅でお酒を飲むことがある」は全体の約6割でした。頻度別では「週5回以上」が19%、「週1回以上」が22%、「週1回未満」が18%。一方で「飲めるが自宅では飲まない」も17%、「お酒は飲めない」は25%を占めていました。

データ:インテージ定例調査 全国2,349人(20~69歳) n=2,282人 「わからない 67人」を除く

性年代別に見ると、飲酒率・頻度ともに最も高いのは男性60代で、年代が若くなるほどお酒との距離は広がっていきます。女性も同様に、高齢層ほどお酒を親しみ、若い世代ほど関係性は弱まる傾向が見られました。自宅で飲むお酒は高齢層ほど日常に根づいた大切な時間である一方で、若年層ではそうした習慣とはなっていないようです。

また、「飲めるけど自宅では飲まない」は女性20~30代が全体より目立って高くなっており、お酒は自宅ではなく外食などの際に楽しむもののようです。