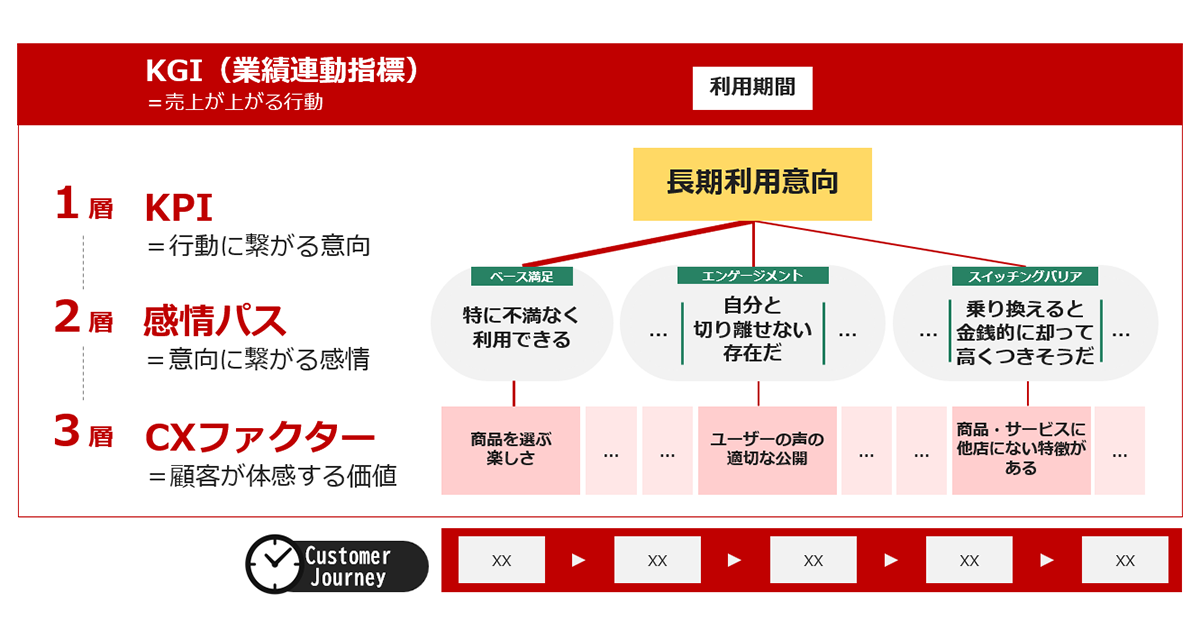

「選ばれる理由」の様々な内訳

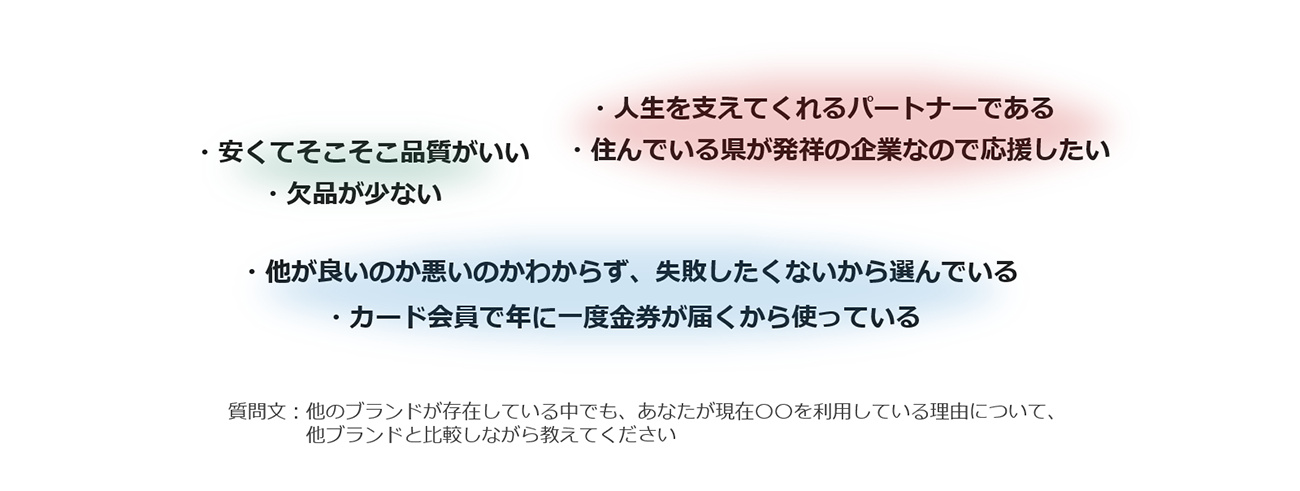

今回取り上げる事例は、全国規模のチェーン型アパレルブランド6社分のデータを読み解いたものです。数値を解析する前に、フリーアンサーで集めた「ブランドを選ぶ理由」を眺めると、当該ブランドを選ぶ際に影響する感情の傾向が見えてきます(図表1)。

たとえば、「安くてそこそこ品質がいい」「欠品が少ない」といった意見があります。これらは、期待通りの品質やサービスを受けたことによる基本的な満足(ベース満足)があり、不満のなさが継続利用に影響している状態だと読み取れます。一方で、「自分の人生を支えてくれるパートナーである」といった発言からは、ブランドに対する絆やつながりが感じられます。これは、いわゆる「エンゲージメント」感情が築かれている状態と捉えることができます。また、「他が良いのか悪いのかわからず、失敗したくないから選んでいる」といった声もありました。これは、リスクや損失を避けたい気持ちから現状維持を選んでおり、「スイッチングバリア」の感情が働いていると想像できます。

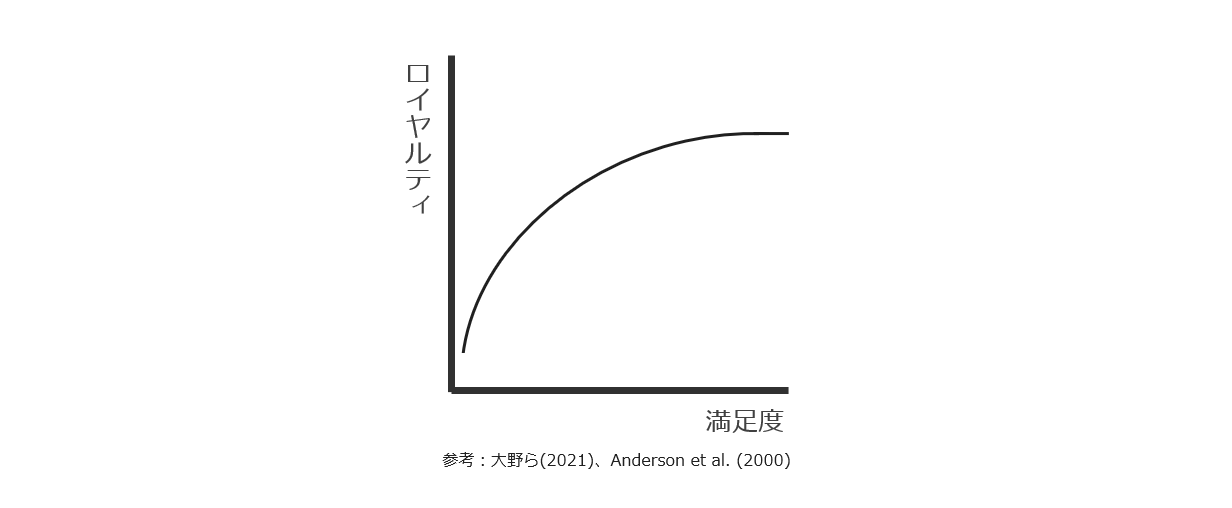

最初の「ベース満足」に着目すると、この感情は基本的な顧客期待を反映するものであり、サービス品質を高めるうえで注視すべきものだと言えるでしょう。ただし研究分野では、満足度と購買実績の関係は、両者の関係だけでは語り尽くせないとされています。

当然のことながら、満足度が購買継続における重要な要因であることは間違いありません。ただし、多くの研究や事例(メタ研究例:Szymanski et al., 2001)から、満足度だけでは顧客ロイヤルティを十分に説明できないことが示されています。実際、一部の業界では、満足度の影響が一定の水準を超えると、購入実績への影響力が徐々に弱まる傾向が見られています(図表2)。

継続の背景にある絆と離れにくさ

先ほど取り上げた声には、ベース満足に加えて「エンゲージメント」や「スイッチングバリア」に関するものもありました。今回の調査では予め、ベース満足の他にこれら2種の感情の強さを測る設問も用意し、その影響力を数値化しています。ここでは各感情についてもう一段深く解説した上で、次ページから分析結果の読み解きへと移ります。

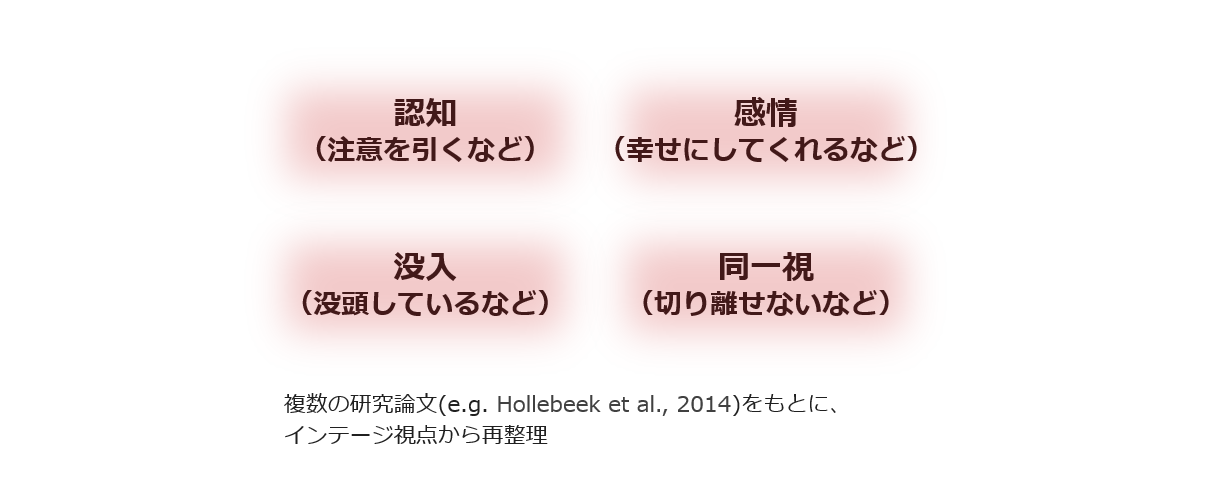

まず「エンゲージメント」ですが、これは一般的に「ブランドやサービスに対する絆や愛着」を示す概念です。一口に「エンゲージメント」といっても、様々な観点により複数の分類に分けることができます。たとえば、「このブランドは私の注意を引く」といった認知の観点や、「このブランドは自分と切り離せない」といった同一視の観点などがあり、それぞれの観点における多様な表現を用いて、ブランドとのつながりが示されます(図表3)。先述した「人生を支えてくれるパートナーである」という意見は、同一視の観点に近いでしょう。

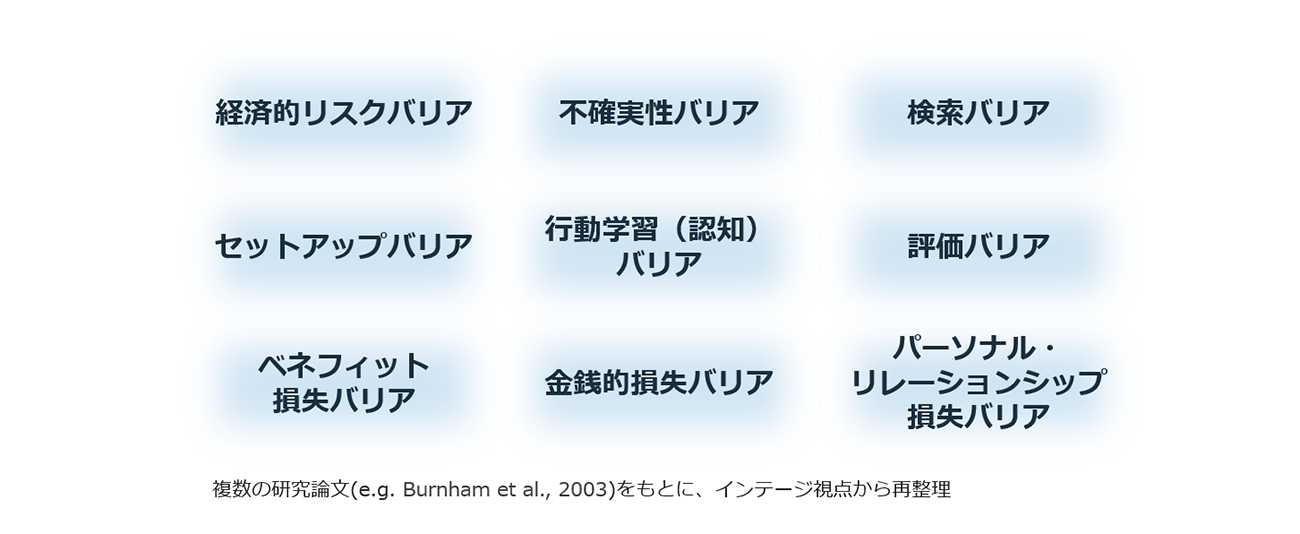

一方で、「スイッチングバリア」は、概ね「離れにくさや継続の必然性を示すもの」として表され、こちらも複数の分類が可能です。たとえば、「他のブランドに変えると、目に見えない損失が発生したり、費用がかかったりすると思う(経済的リスクバリア)」「別のブランドに変えると、商品やサービスが期待するほど良くないのではないかと心配だ(不確実性バリア)」といった具合です(図表4)。「失敗したくないから選んでいる」というコメントは、まさに不確実性バリアの表れといえるでしょう。

今回の調査では、各分類の中で複数の表現を用い、影響力の高い項目を特定しています。