ファネル戦略が行き詰まる、比較疲れと認識ギャップ

サービスを訴求するにあたり、従来はファネルに沿って顧客の購買意欲を高めていくマーケティング手法がBtoB領域においても定石とされてきた。しかし、そうしてリードを集めても最終的に商談に結びつかなかったり、コンテンツのネタ切れやリソース不足で情報発信が滞ったりという課題を持ち、行き詰まりを感じている企業もあるだろう。

ソフトウェアのデモプラットフォームを提供するPLAINER(プレイナー)の小林氏は、行き詰まりの原因を次のように紐解いた。

「私は、これまでBtoBマーケティングで王道だったホワイトペーパーやSEO、MQL(Marketing Qualified Lead:購買意欲の高い見込み顧客)の積み上げといった戦術が限界に達していると認識しています。理由の一つに、サービスの乱立による情報過多で顧客が“比較疲れ”を起こしていることが挙げられます。それに加えて、売り手と買い手の認識ギャップも要因と考えます」(小林氏)

選択肢の多さに圧倒され、それを理由にサービスの購入を諦めた経験がある人は少なくない。また、売り手は自社の製品のよさを伝えようと、Webサイトなどにダウンロード資料やスペック紹介といった機能的価値をたくさん掲載するが、顧客が知りたい情報や購入の決め手となる要素はそれだけではないのだ。たとえば、サポート体制や将来性、コミュニティの活発さなど、スペックで表現できない無形の価値も含まれる。

しかしそれらを具体的に伝えるのは難しく、企業側と顧客側でサービス理解への認識ギャップが生じる。顧客は示されている情報を読んでも「よくわからないから決められない」と、自社にとってどのサービスが適しているのか判断できない状態になってしまう。

AIに評価されるマーケティングの重要性

情報過多の背景として、生成AIの普及を小林氏は挙げた。誰でも簡単にコンテンツを作れるようになったことで、Web上に似たような情報が爆発的に増えている。たとえ自社のコンテンツの質が高くても、情報の洪水の中で顧客に見つけてもらうことは難しいだろう。そのような状況でリードを獲得しても、打率が低く営業効率は悪くなる。

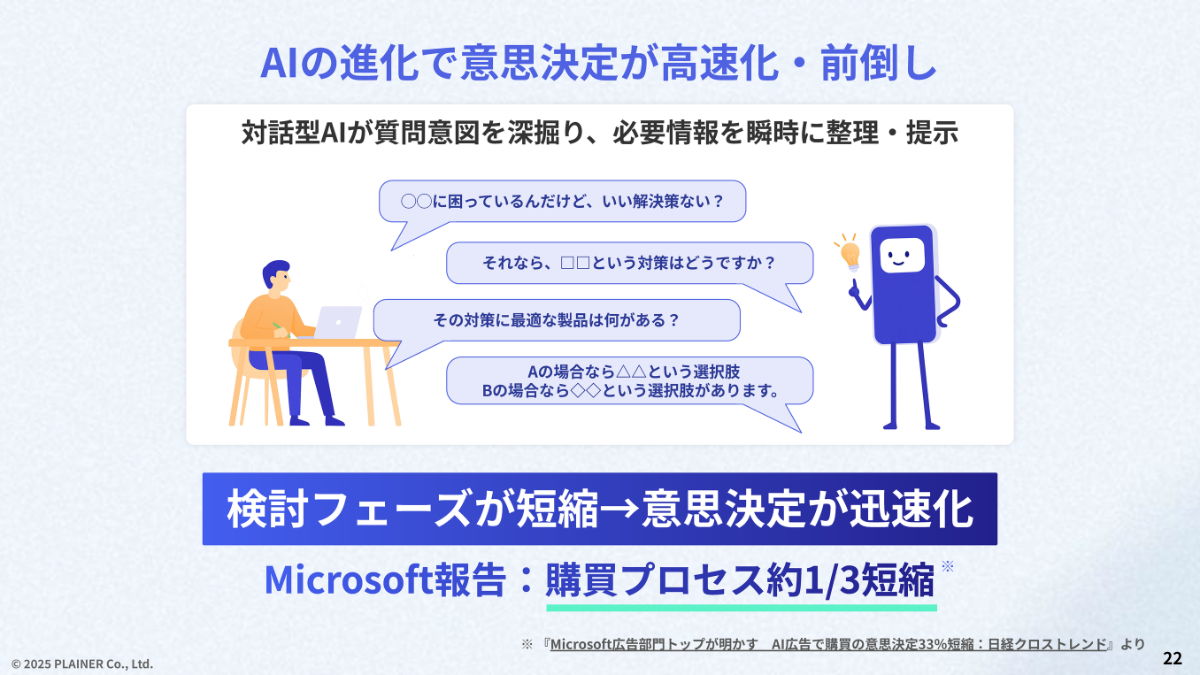

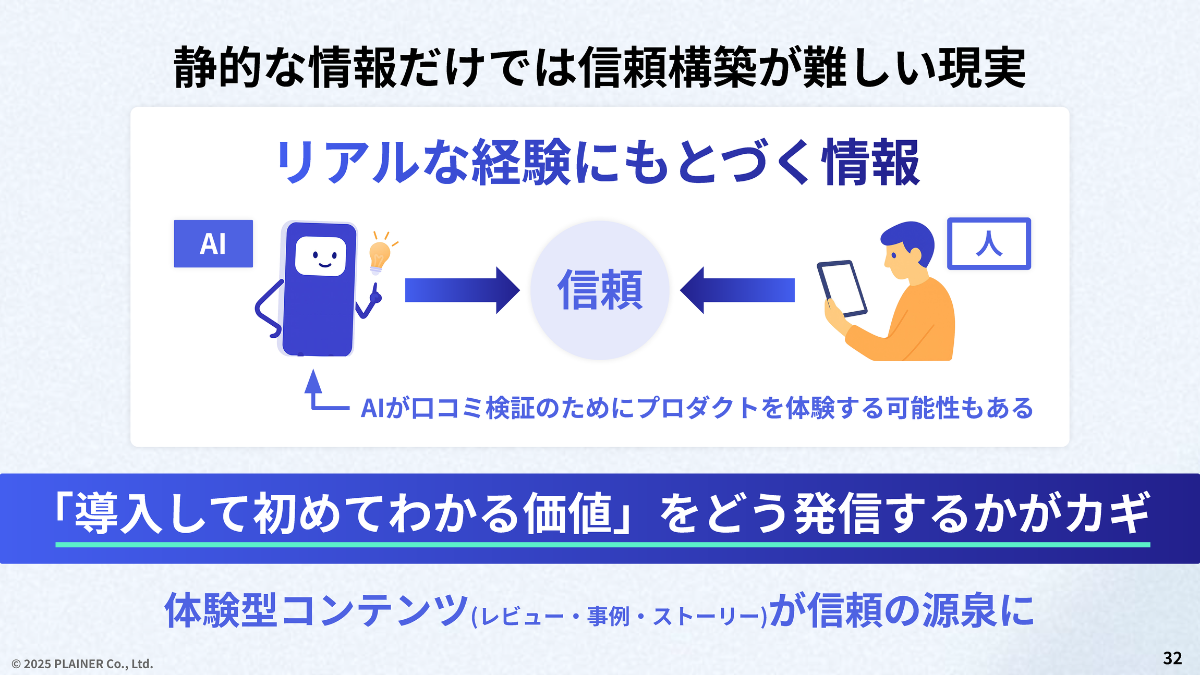

さらに、AIによって顧客の情報収集方法も変わってきた。自身で検索するのではなく、AIとの対話を通して比較検討を行う人が増えつつあるのだ。日々進化を続けているAIは文字情報を読み解くだけでなく、将来的にはAI自身が実際に製品を試して評価できるようになると言われている。すると、BtoBマーケターは人間だけでなく、AIに評価されるマーケティングに取り組む必要が出てくる。

「AIは、スペックや機能といったテキスト情報を収集するだけでなく、買い手が本当に知りたい価値と売り手が伝えたい価値のギャップを埋めてくれるようになると考えています。これからのBtoBマーケティングは、いかにAIに体験価値を提供できるかがポイントとなるでしょう」(小林氏)

AIによる推薦が有力な購買導線に

顧客がAIを活用して情報収集や比較検討を行うようになると、意思決定が迅速化する。それは、マーケターが顧客に影響を与えられる時間が短くなるということでもある。従来通りのリードナーチャリングをしていては、その間に顧客は別のサービスを選んでしまうかもしれない。

「wib社の2024年度の調査によると、84%もの顧客が、商談の場で営業担当者と会う前に購入の意思決定を完了しているそうです。AIにより、ファネルの最終フェーズで営業担当者が行ってきた製品教育や他社比較を顧客側で完結できるようになったことが一因といえます」(小林氏)

そのため、検討段階でAIに推薦されることは一層重要となる。実際に海外では、AIチャットボットが推薦するブランドが急成長したり、ChatGPTが名前を挙げたことで問い合わせが急増したりという事例も報告されている。

小林氏は、AIの推薦が信頼性の高い購買導線となりつつあるこの状況は「ニッチブランドにとっては大きなチャンス」と語った。AIによって知名度、広告出稿やSEOへの投資量などでは敵わない大手と対等に比較され、ユーザーの課題に対する適応度に応じて推薦してもらえる可能性があるからだ。

AIに推薦されるカギとなる「体験設計」とは

では、どうすればAIに推薦してもらえるのだろうか。そのヒントは、Googleが2022年末に行った検索品質評価ガイドラインの改訂からうかがえる。以前は評価基準を「E-A-T」、すなわちExpertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼)としていた。そこにExperience(実体験)が追加され、「E-E-A-T」と4つの指標になった。これは、情報提供者が実際に体験した裏付けがあるかを評価軸にするという宣言だ。

実際に、AIは既にテキストだけではなく画像や動画、ユーザーが操作できる対話型のコンテンツといったリッチな情報源を評価し始めており、2〜3年もすれば、AIが自らコンテンツを体験して総合的に判断するようになると考えられている。

「つまりマーケターは、顧客と合わせてAIに対しても接点を拡張し、導入して初めてわかる価値を事前に発信して、いかに“体験”させられるかに取り組む必要があります」(小林氏)

先述した、サポート体制や将来性、活発なコミュニティといった無形の価値についても、フリートライアルやデモで体験してもらうことで理解を深め、納得感を持ってもらうことが期待できる。

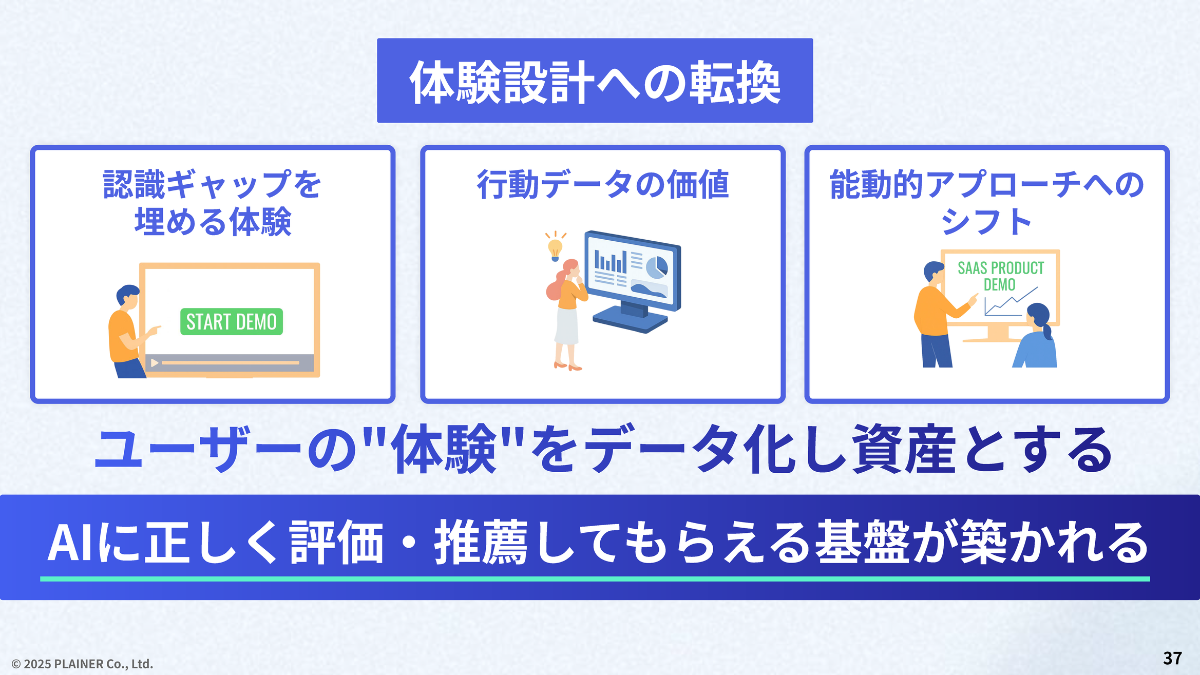

「今すぐ取り組むべきは、体験設計」と小林氏は指摘する。顧客との認識ギャップは、デモなどの体験で埋めることができ、それらを顧客が実際に体験することでAIが評価可能な「顧客の行動データ」という価値も生まれる。

その行動データを活用することで従来の「顧客を待つマーケティング」ではなく、能動的にアプローチできるようになるのだ。ユーザー体験をデータ化して資産とすることが、これからの時代にAIから正しく評価され、推薦してもらうための基盤だと小林氏は強調した。

製品主導のアプローチで成約率を向上!

AI化が進む昨今、コンテンツを公開して流入を待つマーケティングから、デモや製品ツアーといった体験を提供して価値を伝えることで「顧客を連れてくる」マーケティングへとシフトすることが求められている。こうした製品主導で成長戦略を牽引するアプローチを「PLG(Product-Led Growth)」と呼ぶ。PLGは、広告や営業の力に依存せず、製品の価値そのもので顧客を惹きつけ、集客や転換のエンジンと位置付けるビジネスモデルだ。

「PLGによって、MQLはPQL(Product Qualified Lead:製品体験によって絞り込まれた有望見込み顧客)へと置き換えられます。PQLは実際に製品を試して価値を理解しているのでMQLとは熱量が異なり、購買意欲が非常に強い点が特徴です。そのため成約率がMQLより圧倒的に高くなります」(小林氏)

従来のMQLのSQL転換率(商談化する確率)は平均で約13%だったが、PQLでは5〜6倍にもなるという報告がある。PQLはマーケティングと営業の効率を飛躍的に高めるのだ。

PQLを特定したら、次に製品体験を起点とする営業スタイル「PLS(Product-Led Sales)」により、最適なタイミングで営業チームがアプローチを実施。従来の営業は製品をまだあまり知らない相手に売り込むスタイルだったのに対して、PLSでは既に製品を欲している状態から会話が始まるため、スムーズにクロージングに至るケースが増える。これにより、成約率の向上とセールスサイクルの短縮につなげられる。

行動データを活用し、サービスの成長を循環させる

加えて、データドリブンなアプローチによってPLSをさらに強化できる。匿名でトライアルしてもらう段階で得られるデータを分析してPQLを特定し、その行動データを根拠に確度の高いタイミングで最適な提案を行っていく。さらに活発なコミュニティがあれば、困った時にユーザー同士で助け合うことができ、AIが支援することもできる。これは製品を検討している新規顧客にとって大きな安心材料となり、購入のハードルを下げるだろう。

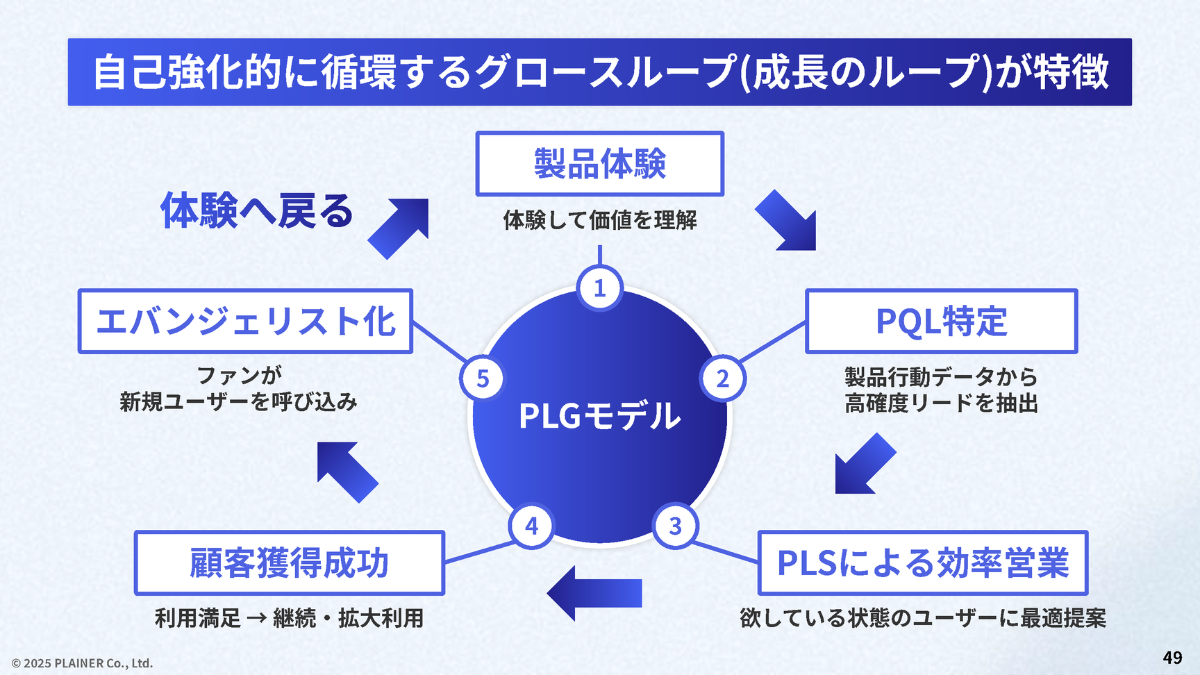

PLSは、自己強化的に循環するモデルとなる点が最大の特徴だ。たとえば製品デモを体験して価値を理解してもらい、その製品の行動データから確度の高いPQLを特定。そのPQLに対しPLSによる効率的な営業で最適な提案を行う。

この概念は、顧客が有償化した後も継続されるため、満足度の高い顧客がエバンジェリスト化し、新たな顧客を呼び込んでくれる。そしてその顧客がまた体験をして新規顧客を呼び込みと、ループが続く限り成長が加速し続けることが期待できるのだ。

PLGでは高額な広告や大勢の営業チームに頼る必要がなくなることで、顧客獲得コストを大幅に低減できるメリットもある。また、顧客は製品価値を実感した上で契約するため、顧客維持率が高くなり、LTVも向上する。

セッション終盤で小林氏は、PLAINERの提供ソリューションについても触れた。PLAINERでは、「テクノロジーを“水や電気”のようなインフラへ」と昇華させ、必要価値を伝えることをミッションにデモプラットフォームを提供。ノーコードでソフトウェアを複製・カスタマイズし、誰でも簡単にデモコンテンツを作成できる。コンテンツごとのアクセス解析も可能となっていて、顧客やAIにデモを体験してもらい、その行動データを活用してPLGのアプローチを実行することが可能だ。

「クラウド勤怠管理・人事給与システム『KING OF TIME』を提供するヒューマンテクノロジーズ様にPLAINERを活用いただき、製品の魅力が伝わりづらく体験前に離脱リスクがあった課題が解決され、コンバージョン率が15%向上する結果が出ました」(小林氏)

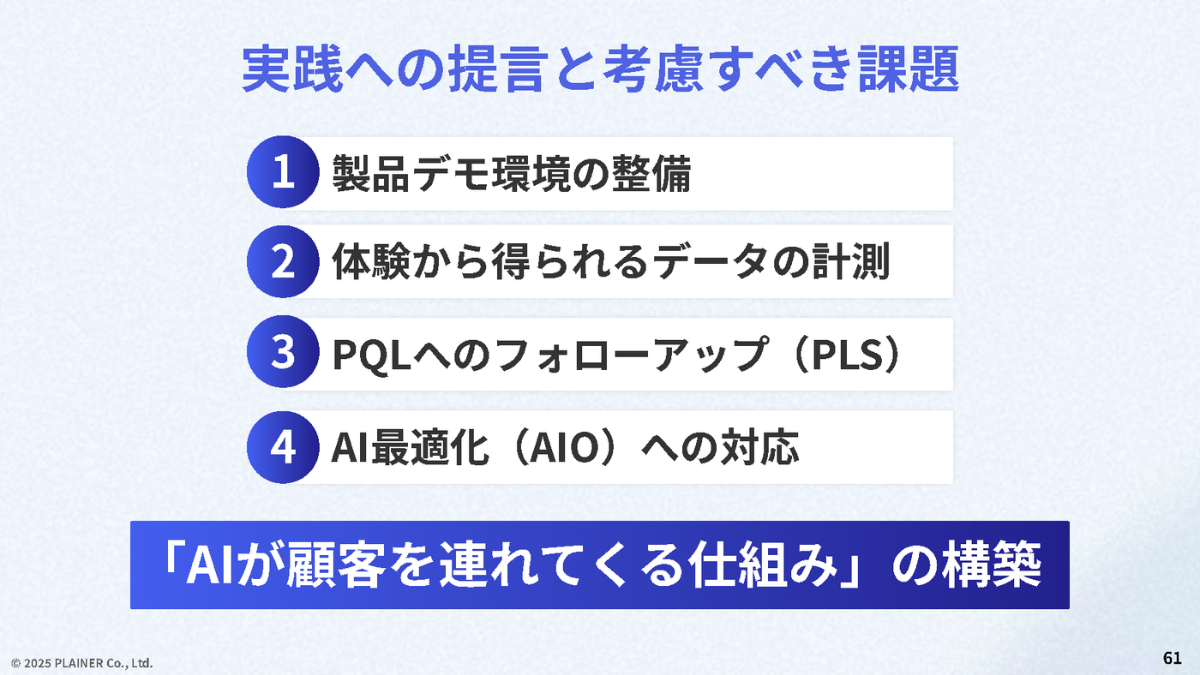

デモ環境を整備することで興味を持った顧客に即座に体験してもらうことができ、その行動データを計測・分析することでPQLを絞り込み、適切なタイミングで営業のアプローチが可能となるのだ。この方法はAIの評価や信頼を高める上でも有用であり、AIが顧客を連れてくる仕組みの構築にもなる。

「情報を公開して待つマーケティングから製品を起点に顧客を連れてくるマーケティングへと転換することが、AI時代を勝ち抜くカギです。そのためには、体験設計が不可欠です」と述べ、小林氏はセッションを締めくくった。

プロダクトの価値を効果的に伝えたいマーケター向け

まだ“読ませるだけ”のWebサイトで消耗していませんか? 「製品の良さが、Webサイトだけだと伝わりきらない……」そんなお悩みを、顧客が“自分で触れる”製品体験で解決できます。

インタラクティブデモ作成ツール「PLAINER」は製品のチュートリアルを自動作成。顧客自身が価値を体感し、納得感を持って問い合わせてくれるようになります。

- 製品の価値を「体験」で証明

- CVRを劇的に改善

- 質の高いリードを育成

まずは資料で、「体験型コンテンツ」がもたらす効果をご覧ください。