データ活用だけではブランドの差別化が難しい時代に

ecbeingのグループ会社として、ECサイト構築・導入支援を担ってきたエートゥジェイは、2025年10月1日付でECサイト構築プラットフォーム「メルカート」事業を分社化し、新会社「株式会社メルカート」を設立した。AIエージェント時代に備え、ECプラットフォームとしてのメルカートの進化を加速させ、より快適な顧客体験を追求する目的だ。

メルカートのマーケティング統括責任者を務める座間氏は、「誰でもデータが活用できる時代になったからこそ、単にデータを扱うだけでは差別化がしづらくなっている」と述べ、その状況を“データドリブンの崩壊”と表現した。

少し前までは、データを扱えるだけで差別化を図ることができた。だが、今や生成AIにデータを読み込ませ、似たようなプロンプトを指示すれば、新人でもベテランでも同じようなアウトプットを得られる時代となった。

つまり、AI時代においては単なるデータ活用だけでは差別化が難しくなり、アウトプットを出していくプロセスの中に、独自の視点やブランドの“色”をいかに加えていけるかが、競争力の源泉になってくるわけだ。

実際のところ、座間氏が展示会に参加して出展企業から受け取ったチラシをみると、複数のサービスのチラシやキャッチコピーが、ChatGPTで作ったような文面に見える事象がすでに起きており、「ブランドの独自性ではなくAIの均質性が前面に出てしまうケースが増えている」ことに言及した。

今後、AI技術がさらに進歩していけば、こうした現象はより増えてくる。だからこそ、単なる分析や画一的なアウトプットではなく、AIエージェントと連携しながら独自の価値や創造的なアイデアを生み出す力が差別化のポイントとなる。「AIとともに何を創り出せるかが、次の競合優位性を築く勘所になる」と伏見氏はまとめた。

データドリブン型とAIエージェント型のマーケティング手法の違いとは

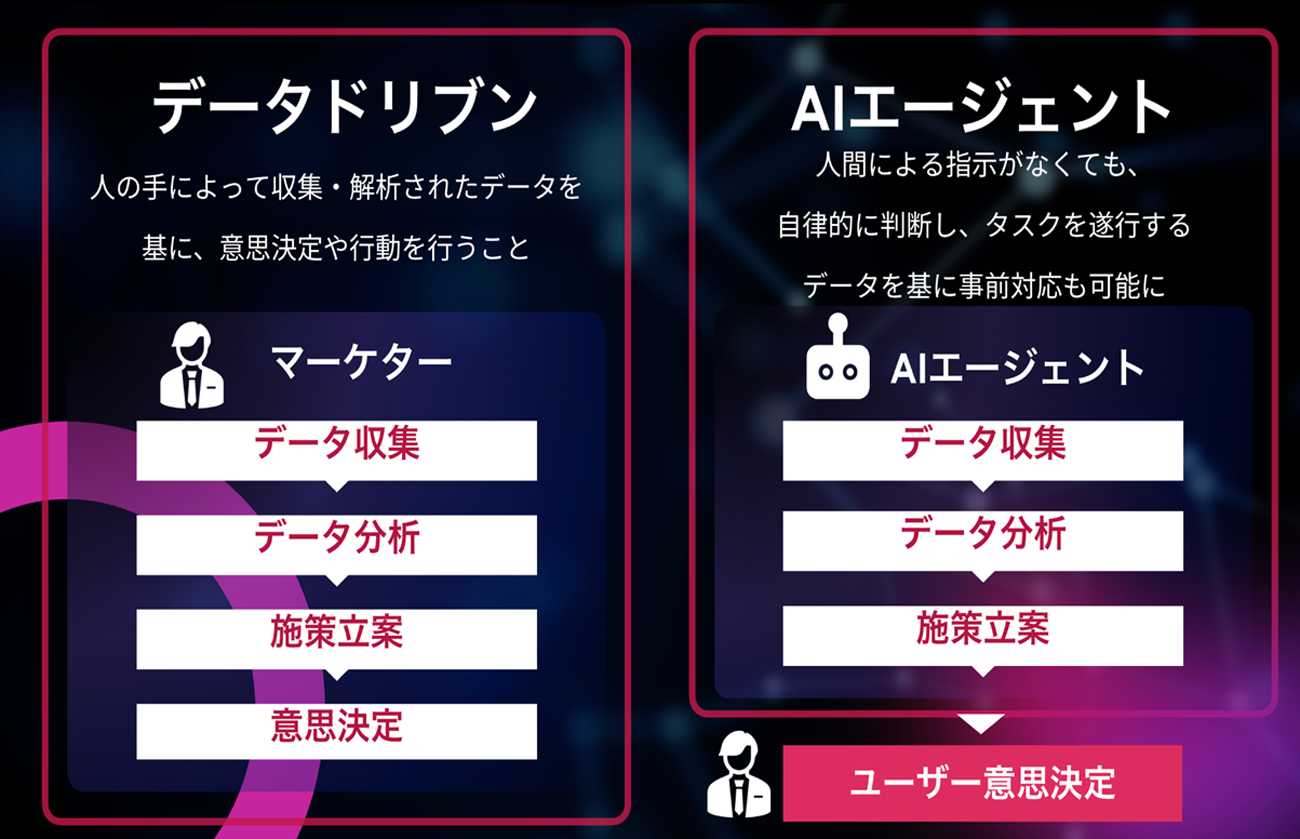

ここで、「データドリブン型マーケティング」と「AIエージェント型マーケティング」の違いについて座間氏は説明した。

従来のデータドリブン型マーケティングは、広告やメール、LINE配信などの効果を測定した上で、翌日や翌週に改善策を実施する「事後対応型」のアプローチが主流だった。マーケターはGA4や広告レポート、EC購買データなどを収集して、それらを掛け合わせて分析しながらPDCAサイクルを回し、マーケティング施策を決定していく。このようなプロセスには、人の判断や創造性が大きく関与する余地があり、そこに独自のクリエイティビティを発揮できる場があったと言える。

一方で、AIエージェント型マーケティングは、ユーザーの行動をリアルタイムで先読みして、離脱リスクや購買行動といった兆しを検知した時点で、広告内容の変更や施策を自動で提案・実行してくれる「事前対応」も可能な手法となっている。つまり、データの収集から施策の立案、さらには改修調整までを一気通貫で支援することで、「分析してから動く」のではなく「動く前に兆しを捉えて先回りする」という自律的なマーケティングが可能になると座間氏は述べた。

AIエージェントがPDCAプロセスの大半を自動化するようになれば、最後の意思決定だけ人間が関与するという状況が増えていくだろう。そうなった場合に、施策によっては人間のクリエイティビティを発揮できる場面が、最終判断を除いてほとんどなくなってしまう可能性もある。

とすれば、先述した展示会のチラシのように、各社の打ち手や見せ方が似通ってしまい、ブランドらしさや独自性を表現しにくい時代になるのが、“データドリブンの崩壊”という問題の本質だという。

ブランドの“色”を出すためには非構造化データの活用が鍵

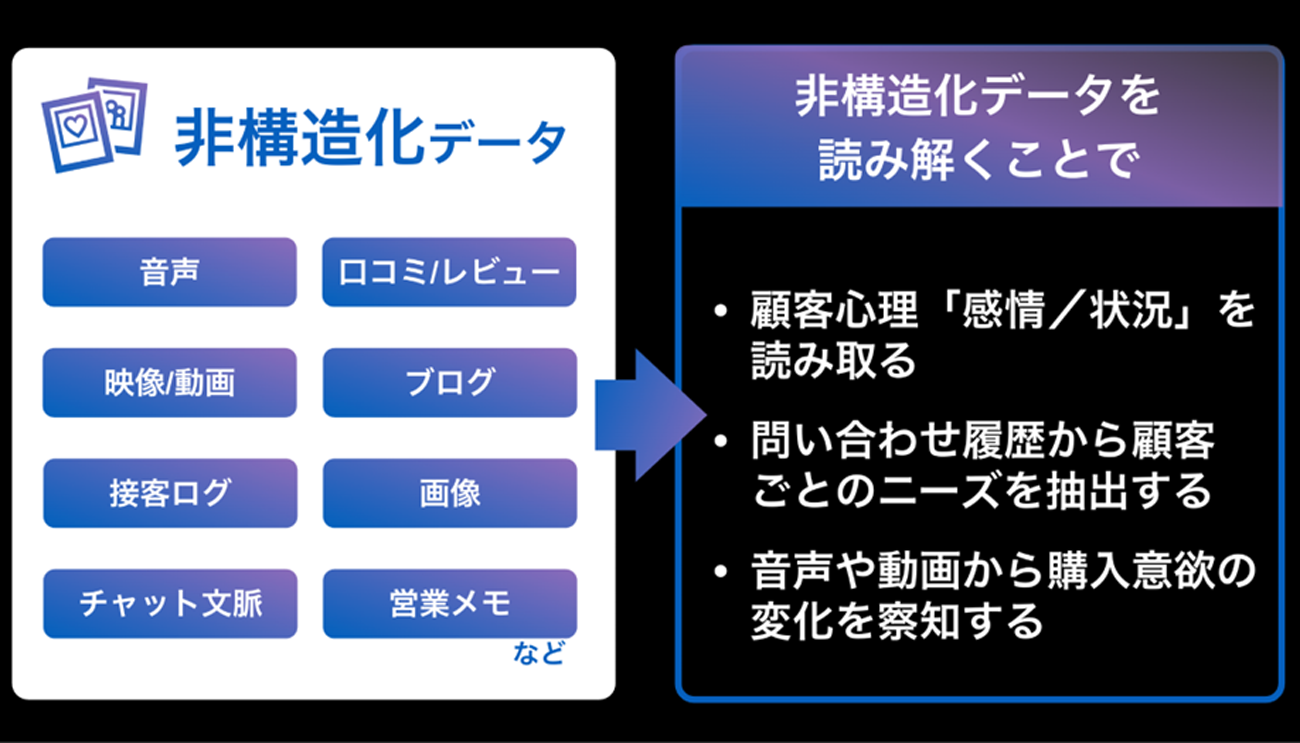

こうした時代の中で、ブランドの“色”を出すためにはどうすればいいのだろうか。その鍵となるのが、顧客の本音やブランドとの関係性といった情報が詰まっている「非構造化データの活用」だと座間氏は語る。

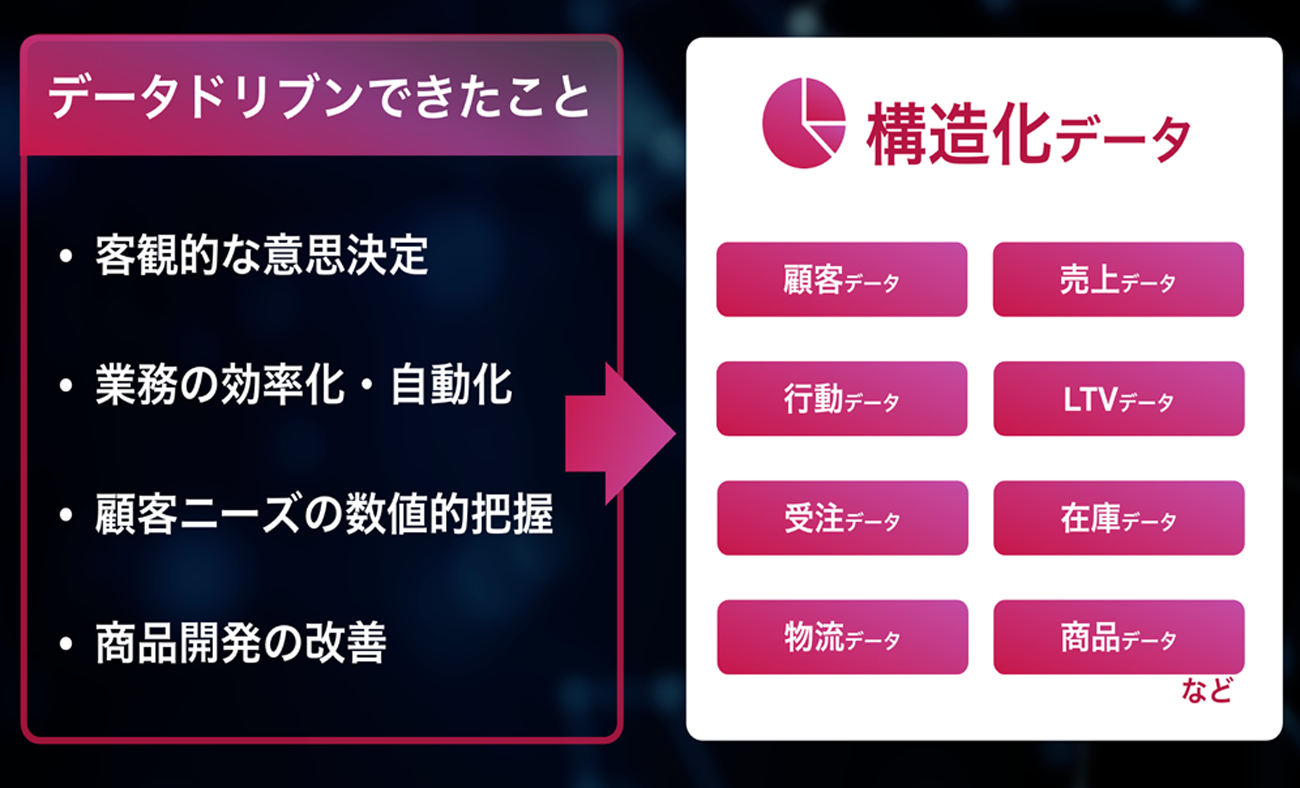

これまでのデータドリブン型マーケティングでは、購買データや行動データといった「構造化データ」を分析して、客観的な意思決定や業務効率化を進めていた。要は、構造化データから顧客ニーズを定量的に把握し、商品開発や施策改善に活かすことが一般的だったわけだ。

こうした取り組みはあくまで構造化データを中心とした分析・企画・実行が主流であった。一方で、世の中には、顧客との電話応対の音声データや口コミ・レビューの書き込み、店舗での接客内容など、構造化データ以上に圧倒的な量の非構造化データが存在しており、それをいかに活かせるかがブランドらしさや独自の価値を探るヒントとなる。

非構造化データ活用の成功ポイント

たとえば、あるECサイトではレビューコメントを収集・解析する仕組みを導入していたが、それだけではなぜ満足しているのか。あるいは、どうして不満に感じているかまではわからなかった。そこで、感情分析を取り入れた結果、「サイズ感が合わない」「商品は良いけど色が好みでない」といった細かい感情までを抽出することができ、商品改善のサイクルが数か月・数年単位から数週間単位に短縮することができたという。

また、電話やチャットの応対ログを解析することで、購入の決め手や迷ったポイントも可視化できる。インテリア商品を扱う企業では、「デザインが好き」と思っていた顧客が、実際には「配送が早いから購入した」といった理由が判明するなど、非構造化データを活用することで、構造化データだけでは見えなかった顧客のインサイトを可視化できるのだ。こうした分析をもとに、翌日配送サービスの導入や「すぐ届くインテリア」などの広告訴求を行うことで売上拡大に寄与できる。

今までは、定性的な非構造化データは分析が難しい領域だったが、AIの進化によって人間以上のスピードと精度で、顧客理解や施策立案につながる“気づき”を得られるようになった。まさに、ブランドの強みを再発見して、顧客体験を進化させていくには、非構造化データの活用が非常に大切になってくるのではないだろうか。

「これまでのマーケティングは、構造化データに基づく分析が中心で、取得できる情報も限られていたため、真の『One to Oneマーケティング』は難しかったと言えます。しかし、今後は非構造化データを活用し、その文脈や感情を理解したうえで、個々の顧客にパーソナライズされた体験に結びつける力が求められます。こうした手法によって、誰でもできるデータ活用の領域から脱却し、そのブランドにしか提供できない独自の価値や提案を実現できるようになります」(座間氏)

AtoAコマース時代、ECの購買体験は「探す」から「出会う」へ

今後のユーザーの購買行動や体験における変化について、「AIがSNSの投稿や会話履歴などから、まだ言語化されていない潜在的なニーズを先読みして商品を提案するようになる」と座間氏は予測する。

要するに、ユーザーの趣味や動画の視聴履歴などから、ユーザー自身も気づいていない潜在的な欲求に合致した商品を、AIが先回りして提案することで「自分はこんなものが欲しかったのか」という新たな気づきや発見が生まれるというわけだ。

従来の購買体験が「欲しいものを探し、比較してから購入する」という流れだったのに対し、これからはAIによって、潜在的ニーズから新たな発見が生まれ、「探す」から「出会う」という購買体験へと変化していく時代が訪れるという。

生成AIの導入が各ECプラットフォームで進むなか、メルカートでは今年中に非構造化データの統合をさらに強化し、次世代のOne to Oneマーケティングを実現していくという。

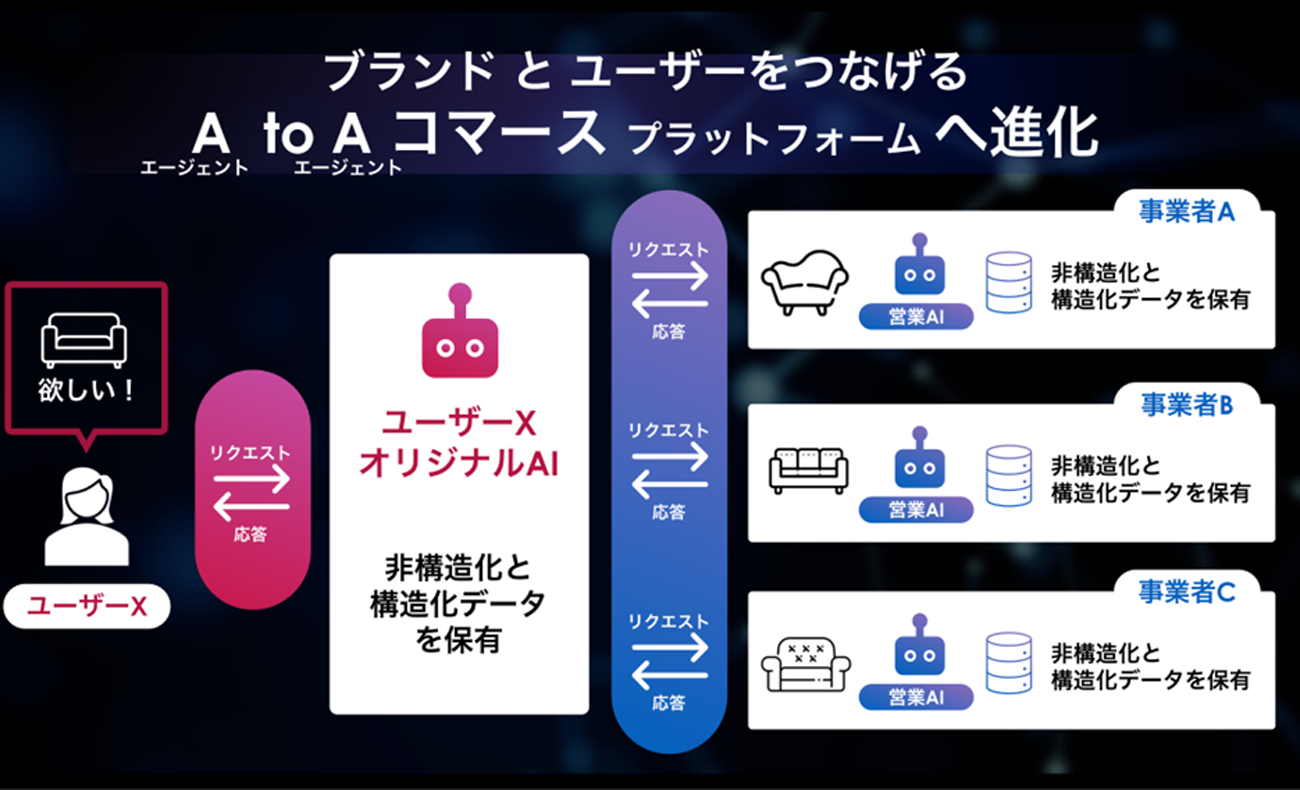

さらに、パーソナルAIエージェントが普及すれば、ユーザーの好みやニーズに合わせてEC側のAIと連携し、最適な商品を提案する「AtoAコマース」の時代が到来する。AtoAコマースが発展することで、まだ知らないブランドとのマッチングが加速していくことが予想され、「今まで以上にブランドの世界観をユーザー体験に反映させることが肝になる」と座間氏は見解を示した。

AIと人、そしてブランドと顧客をつなぐ基盤へ

しかし、同時にAI同士が自動で取引することにはリスクも伴う。メルカートとしてはプラットフォームとしての責務を果たし、取引の説明責任や安全性、決済の透明性といった信頼の基盤を担保していきながら、ブランドとユーザーをつなぐAtoAコマースのプラットフォームへの進化を目指していくという。

AIと人、そしてブランドと顧客をつなぐ基盤の重要性が、これからますます高まっていくのではないだろうか。最後に、伏見氏が今回の内容をラップアップして、講演を終えた。

「マーケティングは、『データをどう活用するか』という段階から、『AIと共にどのような価値を創出するか』というフェーズへと移行しています。従来の構造化データだけでは把握できなかった顧客の感情や文脈も、非構造化データをAIが分析することで、よりリアルな理解につながります。

また、ECにおける体験も『探す』から『出会う』へと進化し、ブランドと顧客が新たな形でつながる時代が目前に迫っています。そのため、すべての企業がデータを活用できる時代において、ブランド独自の色や世界観をいかに表現できるかが、競争優位性の源泉となるポイントでしょう」(伏見氏)

成果につながるECマーケティングを支援

メルカートは、AIによる分析と自動最適化機能で、マーケティング成果とコスト最適化を同時に実現するECプラットフォームです。EC運営に課題を感じている方は、ぜひ一度公式サイトよりご相談ください。