②ブランドは、見た目から性格へ

最初の接点が「対話」になることで、ブランドの選ばれ方は従来の「見た目重視」から「性格重視」へと変わっていく。

たとえば、ChatGPT-5が登場した際、その反応が従来よりも「冷たい」として「keep4o」(4oを返して)運動が起こった。性能的にはアップグレードされ優秀になったが、顧客はGPT-4oの「暖かさ」や「共感⼒」を高く評価していたのだ。激しい性能競争をしているAIでさえ、最終的に選ばれる基準となるのは「性能」よりも「性格」かもしれない。

これまでのブランドづくりでは、キービジュアルやデザインガイドラインから設計していくのが当たり前だった。しかし、今後はまずブランドのキャラクター、「人となり」を最初に設定する必要がある。「これまでも多くのブランドがブランド・パーソナリティを作っていたが、これが最初のイシューになってくる」と細田氏は考えを示す。

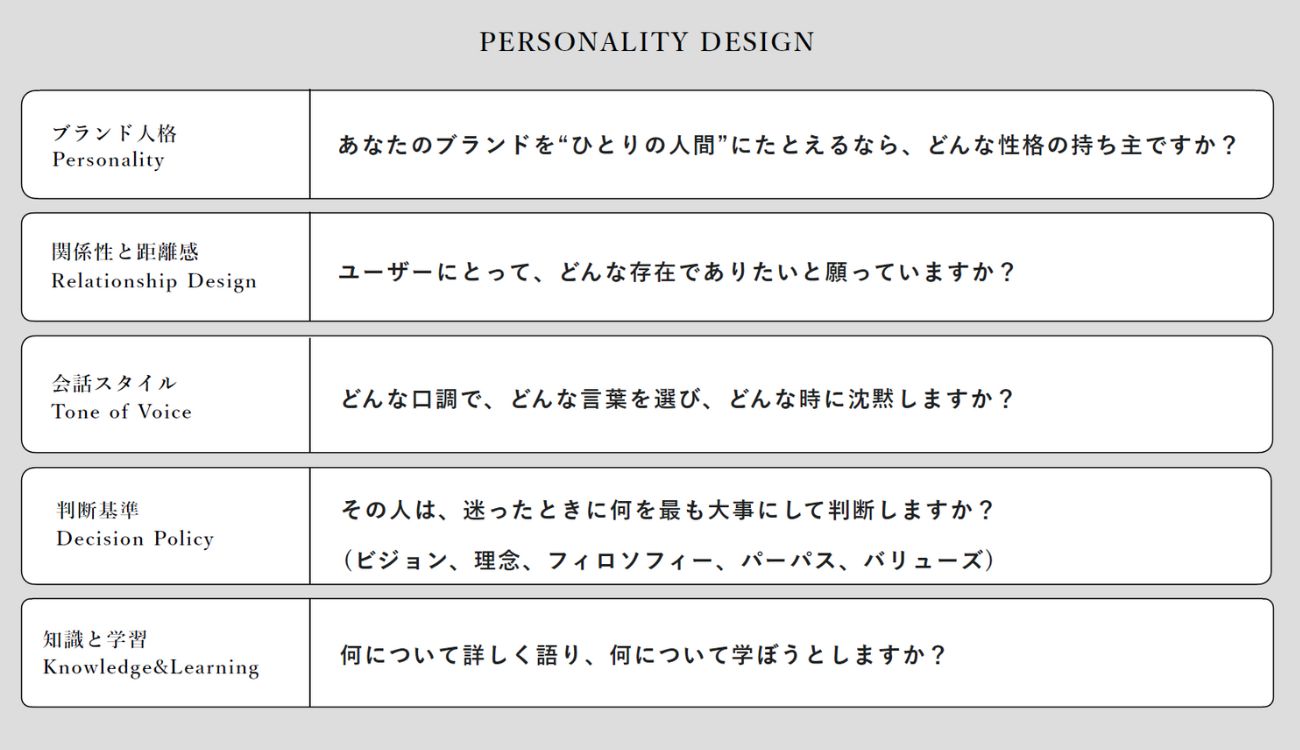

ブランド・パーソナリティは、ブランドが持つ一連の人間的特性だ。細田氏は、そのブランド・パーソナリティを設計するための「パーソナリティ・デザイン」のフレームワークを示す(下図)。

このフレームワークは、細田氏が実際に現場でAIへのパーソナリティ・デザインを試している中で、「これが決まっているとうまくいく」というポイントをまとめたものだ。

特に、AIに学習させるべき重要なポイントは、会話スタイルの「どんなときに沈黙するか」である。細田氏は「ジェネリックに作られたAIは、すべてに対して答えを出してしまう。ブランドの人格を作るためには、答えを出してはいけない領域もある。ブランドが何について沈黙するのかを考えなければいけない時代になってくる」と説明する。

また、ブランドが対話から始まって人格で選ばれていく時代に、すでに何かしらのパーソナリティを持った「IP」を持っている企業は、ますます強い競争力を獲得するに違いない。

「これまではキャラクター開発の仕事はエンターテイメントの世界に限定されていましたが、これからはそのキャラクターを作る力が、一般消費財などのブランドにも応用され、人材競争も起こるでしょう。キャラクターデザインの力がブランドデザインの力にもなっていくはずです」(細田氏)

③ブランドは生活者の右腕になれ

これからのブランド担当者は、ブランドの人格を決めてAIエージェントに投影する必要がある。そのために「どんなエージェントを作ればよいのか」を考えるとき、これまでのサービス開発とはアプローチが異なるだろう。

従来アプリや事業を作る際は、「お客様は何がほしいだろうか」と問いかけてきた。

しかし、エージェントとしてのブランドをつくる際には「会話ができて、性格を備えた存在」を生み出すことになる。細田氏は「そこで有効なアイデアが出せる問いとは『誰にいてほしいか』という問いに変わっていくのではないか」と指摘する。

たとえば、新しいカメラを買ったとき、顧客は「誰にそばにいてほしいか?」と考えてみる。「写真の撮り方を手取り足取り教えてくれる有名カメラマンが隣にいてほしい」という答えにたどり着くかもしれない。このようなカメラマンの先生のようなエージェントは、ユーザーに新しい体験をもたらすだろう。

他にも、「飲み会を頼まれたら誰にいてほしいか?」を考えると、「超敏腕幹事がほしい」といったアイデアが出てくる。それをAIに落とし込むと、「メンバー構成や日時・目的を伝えると、アレルギーの有無や好き嫌いを考慮し、食材やテーマに合わせたお店の予約をしてくれる」といったエージェントが想定できる。

「何がほしいかより、誰にいてほしいかが重要です。家を買ったら、共働きをしたら、投資を始めたら――、そのときに誰にいてほしいだろうか。皆さんのブランドは誰としてお客さんを助けることができるのか。そう考えてみると、AIエージェントを顧客接点に生かすヒントが見つかるかもしれません」(細田氏)