続いて登壇した滝沢氏は、PCとの比較分析を交えながら国内/海外のモバイルにおける検索傾向や広告の特徴を紹介した。

ユーザーのアテンションを固定しやすいモバイル

ユニバーサルマッキャン社が2009年に行った調査の結果によれば、ほとんどのメディアは何か別のことをし「ながら」視聴されている場合が多いという。例えば、注視度に関してはラジオが最も低く6%。その後、テレビ、雑誌と続き、新聞では19%という数値になる。そうした状況にあって、自らの関心に基づいてユーザが積極的に検索行動をとるPC/モバイルは、それぞれ33%、27%と高い数値を記録しており、ユーザーのアテンションを固定しやすいメディアであることを証明している。また当然ながら、広告にも高い注視を期待できるのがモバイルであると滝沢氏は語る。

モバイルにおける検索傾向

検索に関しても、約2年間の検索ボリューム増加量は、PCで1.4倍、モバイルが3.1倍という結果となっており、モバイルの検索ボリュームの成長が著しいことが分かっている。その要因の一つに、記事冒頭で説明したとおりiPhoneやAndroid携帯などスマートフォンの市場投入がある。モバイルでのWebサイト閲覧と言えば、従来型の端末ではキャリア各社の公式ページから公式コンテンツをたどっていくのが一般的だったが、前述のとおりハイエンド端末はリッチなブラウジング環境を搭載しており、ユーザーの検索容易性が向上するため、検索ボリューム増加に直結していると考えられる。また、パケット定額制利用ユーザーの増加もその一端を担っているようだ。滝沢氏は、今後もこの傾向はますます強まると見る。

ハイエンド型端末と従来型端末では検索キーワードにも違いが

さらに、従来型端末とハイエンド型端末の間では、検索に使用されるキーワードに違いがあるという。例えば、従来型の端末では地域情報とエンタメ関連のキーワードがよく検索される一方、iPhoneではPCとの類似性を示している。具体的には、従来型端末で人気の地図や占い、デコメといったカテゴリのキーワードは、iPhoneでは検索されにくい傾向がある。地図はデフォルトでiPhoneにアプリケーションに搭載されており、占いなどはiPhoneのようなハイエンド端末ユーザーの属性と趣向が違うと推測される。さらに従来型の携帯電話では、芸能人やミュージシャンが頻出キーワードTOP100に入るのに対し、iPhoneでは台風や交通といった実用的な一般名詞や、辞書や翻訳サービス、サイト名、IT関連ワードなどがランクインしている。

こうした傾向から、iPhoneなどハイエンド端末を利用するユーザーは、PCインターネットを活用するユーザーの中でも、さらに活動的でテクノロジーに敏感な社会人が多いという推測ができる。そのため、従来型とハイエンド型ではユーザー層の違いに留意し、端末を利用する層を考えたサービス/プロモーション設計が必要であると、滝沢氏は見解を示した。

クロスメディアキャンペーンにおけるモバイルの重要性

テレビCMとモバイル検索の相関性という観点では、クロスメディアを狙ったキャンペーンにおけるモバイルサイトと検索連動型広告の重要性が指摘された。Googleの自社調べによると、アフラックの「招き猫ダック」や「SUUMO」などCM関連のキーワードは、モバイルで瞬間的な検索数の伸びを示すという。ドラマに関連するキーワードでも同様の傾向が見られ、PCが放映日翌日以降に反応を見せるのに対し、モバイルでは放送直後にレスポンスがある。PCの「ながら」検索より、身近にあるモバイルの方が、反応がよいと見ることができそうだ。ユーザーからのレスポンスに対応し、機会損失を防ぐためにも、クロスメディアキャンペーンには、モバイルサイトと検索連動型広告は必須だと同氏は強調した。

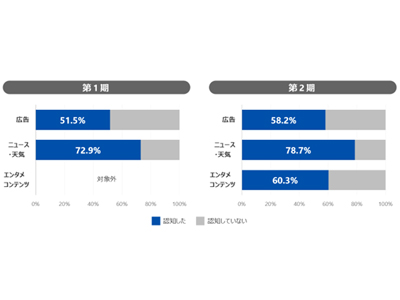

検索以外にも、モバイル広告は高い効果を発揮

InsightExpress社が2009年に実施した調査によれば、モバイルとPCのインターネット広告を、「純粋想起」「助成想起」「広告認知度」「ブランド好意度」「購入意向」のメトリックスで比較すると、モバイルは各メトリックスで軒並みPCの4~5倍の値を示すという。これは、モバイルがリッチ化されたことや、画面が小さいこと、上から下へスクロールすることによるインプレッション効果の高さによるものと考えられる。また、Googleモバイルコンテンツネットワーク全体の実績値によると、CTRにおいてイメージ広告はテキスト広告2.25倍に上るという。これらは、今後のモバイルでのイメージ広告の増加を予感させる結果となった。

前述のとおり、2009年から日本でもモバイルアプリケーション内広告枠である「AdSense for Mobile Applications」のベータ版もスタートした。これにより広告主は、自身が設定したテーマとマッチしたアプリケーションへの広告配信が可能となる。もう1つの利点としては、スマートフォンのブラウザではPC用のWebページも閲覧できるため、従来のモバイル広告のように、広告からのランディングページを別途モバイル用に設ける必要がない点だ。ここまで語られてきたモバイルの広告効果の高さ、アテンションの固定力を踏まえると、今後注目を集める広告配信先となるだろう。

モバイルからのYouTube閲覧も増加

ハイエンド端末の普及に伴って、モバイルからYouTubeを閲覧するケースも増えている。トップページは1450万PV/日、ブラウズページは500万PV/日、検索結果ページは800万PV/日、ユニークユーザー数は140万人に拡大しているという。トップページとブラウズページには、広告スペースが用意されており、AdWordsのコンテンツターゲットやプレイスメントターゲットでの掲載も可能となっている。

米国で実施された、ランドローバ、マウンテンデュー、ロレアル、ホールマークを対象広告主としたinsight express社による調査によれば、YouTubeを利用した広告で認知度が18%、広告理解が9%、購入意向が9%それぞれ向上したという。高いエンゲージメントでの広告配信ができると見ることができそうだ。

滝沢氏は、講演の最後に「従来型端末、ハイエンド型端末両方でキーワードボリュームは拡大している。広告主は端末の特性を捉えること、ユーザーとのコミュニケーションをデザインすることが重要になってくる。Googleはモバイルのカバレッジを広げている」と述べ、改めてモバイルマーケットの重要性を強調した。