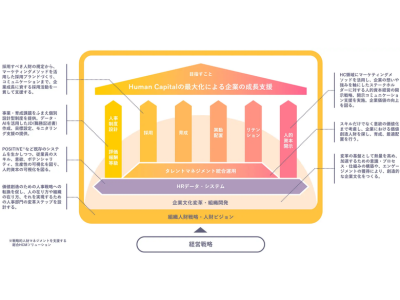

データの収集・分析・活用 社内で連携すべき3つのレイヤー

こうした状況について石谷氏は、3つのレイヤーがあるとして解説する。

「まず、データを集めるフェーズ。次に、それを分析し、必要な結論を効率的に導くというフェーズ。そして、それをビジネスに反映させるフェーズ。当社では必要に応じてクライアント内の各フェーズを担当する部署に関与するが、ここでネックになるのは各フェーズのスペシャリストの連携がスムーズにいっていないこと。収集、分析、活用を結びつけていかにいい解決策を出せるかが、最終的な成果を左右する」。

収集のフェーズでは、顧客の声をできるだけノイズの少ないデータに整える、データのクレンジングが必要だ。池野氏は「ソーシャルメディア上の声のすべてが売上に影響するわけではない。その価値を見極める必要はある」と指摘する。「顧客の声と従来の数値データをひも付けて読み解くにも、POSデータなどは結果的に得られるデータであり、分析しやすい形になっていない。こうした部分の改善も必要だろう」。

また、データ収集の仕組みの見直しや分析ツールの効果的な導入に加えて、最後の活用のフェーズでは、企業の側に分析結果を見極められる知見を蓄積することが重要だ。

データ量が増えるほど、得られる示唆が充実する一方、注目する部分が違えばまったく逆の方向へ舵を切ってしまうこともある。「同じ分析結果でも捉え方によって事業への貢献度も差が開くので、ソーシャルアナリティクスで勝負するなら活用のセンスを磨くことが不可欠になる」と石谷氏。

それぞれの立場から意見交換を行う

分析結果を他部門にもフィードバックし、全社的な取り組みへ

その指摘を受け、瀬尾氏も「最終的にはビジネスに活かすことが目的なので、非構造化データを扱う場合でも適切なKPIを設定し、PDCAを回すことが大事」だと話す。だが、リアルタイムで顧客の反応が得られることは単純に施策に携わる者にとって興味深く、それ自体がモチベーションの維持向上にもつながっているだけに、多くの企業で「ソーシャルメディアを重視している=見ているだけ」という状態にも陥りがちのようだ。

では、すでにソーシャルアナリティクスに積極的に取り組んでいるソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンでは、KPIなどの指標をどう捉えているのだろうか。渋谷氏は、「これまでもプロモーション実施時にアクセス解析などは行っていたが、それに加えて戦略的に施策に込めたキーワードの拡散状況、反応がポジティブかネガティブか、などソーシャルメディア上のコメントを多面的に捉えている」と話す。もはや、PVやUUだけでは、施策の効果を評価しきれないという。

「そうして分析した顧客の声を他部門にもレポートすると、やはり活発な反応が返ってくる。まだ試行錯誤の状態だが、今後も客観性のあるデータや分析結果をカスタマーリレーションや商品企画などさまざまな部門にフィードバックし、全社的な活動にしていきたい」と、現在の取り組みをさらに推進する意向を述べる。

リアルタイムに対応しながら、最終的な事業の推進を見据える

顧客の声をリアルタイムで捉え、客観的に分析して事業に活かせる環境が整った今、石谷氏は“ゆだねるコミュニケーション”を実行する姿勢がカギになる、と話す。「企業の側から顧客に近づけば、それこそMUJIの事例のようにこちらの活動に積極的に参加してくれる顧客も現れてくる。顧客と企業、あるいは顧客同士での発展的な議論や製品の改善へのプロセスを楽しんでもらい、そこから得た声をまた事業に反映させていく。海外にも、スターバックスやドミノピザなどで成功事例がある」。

“ゆだねる”過程においては、企業の都合のいい意見ばかりが上がってくるとは限らない。だが、それらも含めて真摯に受け止めて対応すれば、それが信頼や親近感を生み、ファンを育てることにもつながるのだ。「ある程度の余地を残して、顧客と共に考えるという構えがポイントになる」と石谷氏。

そうした取り組みを進めるためにも、効果的なツールの導入と体制の整備を両輪で検討すべきだろう。その展望について瀬尾氏は「顧客対応や施策の最適化はリアルタイムで行いながら、事業の推進という最終的な目標を見据えて動くことが求められる」と話す。加えて、池野氏は「データ活用で成果を上げている企業に共通するのは、PDCAをしっかり回せていること。粘り強く先へつなげる意識が大事だ」と提言した。

「データの扱い方だけでなく、それを最大限に活かせる社内連携やコミュニケーションの重要性も強く感じられた」と押久保編集長。さまざまな視点からの意見によって、事業会社にもソリューション提供企業にもこれから注力すべき部分が浮き彫りになったディスカッションとなった。