会員登録無料すると、続きをお読みいただけます

新規会員登録無料のご案内

- ・全ての過去記事が閲覧できます

※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます

- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント

この記事は参考になりましたか?

- 関連リンク

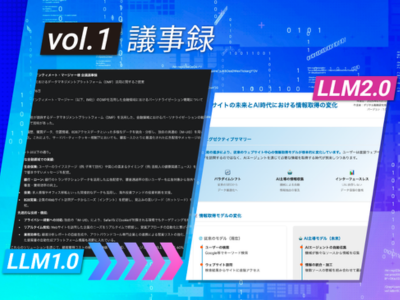

- 「マーケティングリサーチなんかいらない!?」 変わるものと変わらないものを考える連載記事一覧

-

- 変わることのない、基本として理解しておきたい、マーケティングリサーチの3つの考え方【最終回...

- 変わるべきマーケティングリサーチの視点 「代表性・単一調査への依存・同質性」について

- 拡張するマーケティングリサーチ、「調査手法」からリサーチの現在を俯瞰する

- この記事の著者

-

鈴木 敦詞(りんく考房)(スズキ アツシ(リンクコウボウ))

りんく考房代表。マーケティングエージェンシー、リサーチ会社を経て独立し、フリーランスにて活動中。独立を機に大学院で学び直し(多摩大学大学院経営情報学研究科修士課程修了)、現在はマーケティングおよびリサーチに関する支援、研修、および執筆活動を行う。blog/Facebook「マーケティング・リサーチの寺子屋」では、リサーチ関連の情報を提供中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア