ここまでできるテレビ視聴者の詳細な把握

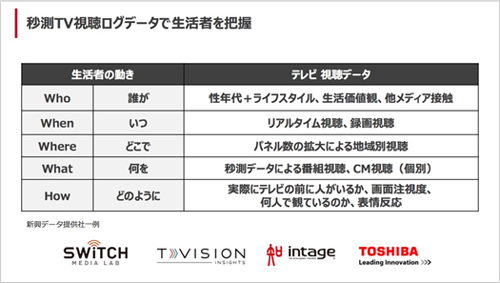

メディアから得られるデータを使い、生活者を理解することが重要になった今、テレビ視聴データについては視聴率以外のものも取れるようになってきた。視聴率はいつテレビを観ているかを定量化した指標であるが、それに加えて、性別や年代、地域、TVCM視聴の有無、何人で観ているかまで可視化できるという。

中條氏は、テレビ番組の視聴者像を把握できるという例を3つ紹介した。最初の例がTVISION INSIGHTSが提供する「視聴質」というデータだ。同社の「TVision」は、「テレビが点いているか」「テレビの前に人がいるか」「テレビを観ているか」をインデックス化したものを提供している。視聴率に視聴質を掛け合わせると、視聴率だけではわからなかったことが見えてくるのだという。

水曜日の7時台の番組の視聴率は高いものの、視聴質を掛けるとスコアが低下する反面、土日の20時から21時は視聴質を掛けるとスコアが上昇する。ただ流しているだけなのか、じっくりと観られているかの違いがわかるわけだ。

次に中條氏が紹介したのが、スイッチ・メディア・ラボの分析サービス「SMART」が提供する「オリジナル属性視聴率」である。例えば、この分析データから「25歳から39歳の女性、コンビニやドラッグストアが購入チャネル、メイクアップ用品の1ヶ月購入金額が5,000円未満」の視聴率が高い時間帯は木曜日の20時台ということがわかるという。一般的な世帯視聴率ではわからない詳細な視聴率が把握できるわけだ。

最後は、資生堂が一社提供している番組「おしゃれイズム」の視聴率を先の「SMART」で、詳細に分析したものだ。この番組の視聴率は、平均10%前後で推移しており、これまではその推移だけで評価していた。ところが、データを詳細に分析すると、11月2日の回から11月9日の回にかけての継続視聴率が3.3%と、番組視聴者の約3割だけが継続的に観ていることがわかったという。

「一社提供の番組であっても、同じ人が継続して視聴しているわけではなく、実は回によって視聴者が入れ替わることを認識できた」と中條氏。

マスメディアのテレビでも、番組の視聴者像はもっと詳細に把握することが可能であり、プランニングの判断材料になると中條氏は訴えた。

テレビでもできるターゲットの態度変容を促すアプローチ

資生堂は多くの商品ブランドを抱える。あるブランドのターゲットを20代の女性と設定したら、この層がテレビを良く観る時間帯の枠を購入すれば、確実にリーチできると考えていいのか。そこに関わる問題として考えられるのが、20代のテレビ離れや録画視聴の増加に伴うCM飛ばしの浸透だ。

さらに、番組のジャンルを問わず、高視聴番組の視聴者構成比における20代女性の割合は10%未満にすぎないことを考慮すると、既存の番組を対象とするアプローチだけ行うのは効率的ではない。

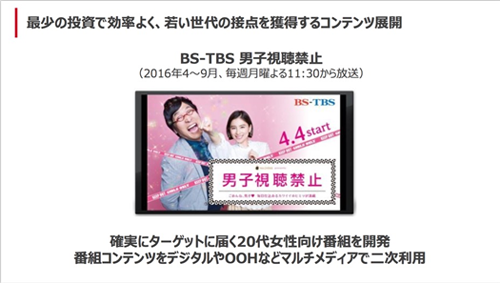

中條氏は「雑誌のように、ブランドターゲットの構成比が高いメディアとしてテレビを扱うことができないか」と考えたことを述べ、ターゲットに対する訴求力が高いコンテンツを制作し、複数のメディアでのリーチを試みた事例を紹介した。

実際に行ったのは、比較的低コストで制作ができ、コンテンツの二次利用が可能なBSの番組制作を一社提供で行うことであった。

2016年4月から9月まで放送していたBS-TBSの「男子視聴禁止」は、ヘアケア商品ブランド「MACHERIE(マシェリ)」のターゲットである20代女性が対象の番組であった。25分の番組前後に15秒ずつブランドCMを展開した。

中條氏は、「テレビをメディアと捉えていた時は、リアルタイム視聴率をいかに獲得するかを重視していましたが、テレビ局と一緒にコンテンツを制作したことで、メディアトータルでのターゲットへの『視聴』『リーチ』『態度変容』に目標が変わりました」と振り返る。

限られた視聴時間を捉えるのではなく、ターゲットに観てもらえるコンテンツを効率よく制作することはテレビでも可能ということだ。