インフルエンサーの純広告化で起きがちな失敗

では、なぜ私が「Instagramのインフルエンサーが純広告枠化されること」に違和感があると唱えているのか、女性向け美容商材を扱うクライアントから聞いた事例をもとに説明致します。

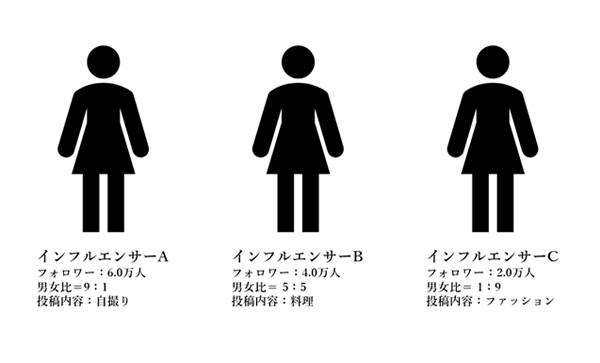

まず、以下のようなインフルエンサーが3名いたとします。

表面だけの情報を見れば、インフルエンサーAが最もフォロワー数も多い上にフォロワー単価も一番安いので、インフルエンサーAでのPR実施が有効でしょう。しかし、フタを開けてみると、フォロワーの9割以上が「インフルエンサーAの可愛い自撮り投稿が見たい男性」でした。

その次に、表面情報で良さそうなのはインフルエンサーBです。Bのフォロワーの内訳を見ると、男女比は半々。広告主のターゲットである女性は約2.0万人いるようです。ただ、投稿内容はランチやディナーの料理写真が多く、フォロワーはSNS映えするグルメ情報を主に求めていると推測できます。

一方で、表面情報で最も条件が悪いインフルエンサーCは、フォロワーの9割が女性で、投稿内容もファッションのコーディネートが多く、コメントを見ても、フォロワーがインフルエンサーCに“憧れ”を持っていることが伺えました。

以上を鑑みた時に、女性向け美容商材を扱う広告主であれば、インフルエンサーCを第一優先で選択すべきなのは明らかではないでしょうか。

インフルエンサー選定にも仮説を

このようにインフルエンサーを選択する際は定量・定性の2つの側面から見極める必要があります。

定量:フォロワー数とその男女比率、年齢分布、エンゲージメント率 など

定性:投稿の多いカテゴリやアカウントの世界観、コメント内容 など

これらを把握した上で起用を進めれば、施策実施後も「何が悪かったのか/良かったのか」という“仮説”も立てやすくなります。昨今はテクノロジーの進化もあり、このような情報が収集しやすくなっています。

広告代理店の立場からすれば「売り切り」で終わる施策のほうが、圧倒的に手離れが良いと思います。ただ、真に広告主・インフルエンサー・フォロワーのためを思うなら「運用」してPDCAを回すことが必要なのではないでしょうか。

枠ではなく“人”として捉えることによる、ファン化のメリット

コストの安さを意識しすぎて、Instagramのインフルエンサーを純広告枠として扱うと、誤った選択をしかねないということがおわかりいただけたかと思います。

そして、ここまで「インフルエンサーマーケティングは運用すべきである」と話を進めてきましたが、忘れていけない点があります。それは、前半でも少し触れた様、インフルエンサーは“人”だということです。

インフルエンサーは人であるという点をおざなりにすれば、パフォーマンスを最大化することはできません(意外と“広告枠”程度にしか捉えていない方も多いです)。

施策を実施する際、インフルエンサーが商品を気に入ってくれて、広告主や代理店の気遣いに感動し“ファン”になれば、「ただの商品紹介」とは一線を画す投稿になります。

現にインフルエンサーが商品を気に入ってくれ「1回のフィード投稿」という保証だったものを、熱量高く「追加でストーリーズにも投稿してくれた」「2回フィード投稿してくれた」という例も多々あります。これは掲載期間保証の純広告では滅多にない現象です。

純広告の“枠”はある種無機質で、ビジネスライクですが、インフルエンサーは有機質な“人”です。

インフルエンサーが気に入った商品は、そのPRにも熱が入り、楽しんでくれ、必然的にフォロワーにも印象良く届けることができますし、ブランディング効果としてのパフォーマンスも高くなります。