データが可視化してくれるもの

白石:仕事柄、私はダイバーシティに関する調査データをよくチェックしているのですが、「権力差」が「能力差」に影響を与えているというデータがあります。たとえば、一般的に女性は数学が苦手といったイメージがありますが、OECD(経済協力開発機構)の行った調査では、女性の労働市場や政治への参加が多い国ほど男女の数学のテスト結果に差が見られなかったそうです。男女の問題ではなく、がんばった先に能力を発揮できる機会(権限・権力)があるかが人間の能力の発揮に影響する。

中村:先が見えてしまうと能力が発揮できないということですね。

白石:ファミリーマートでは、どのようなデータを計測してダイバーシティ推進の効果を分析しているのですか?

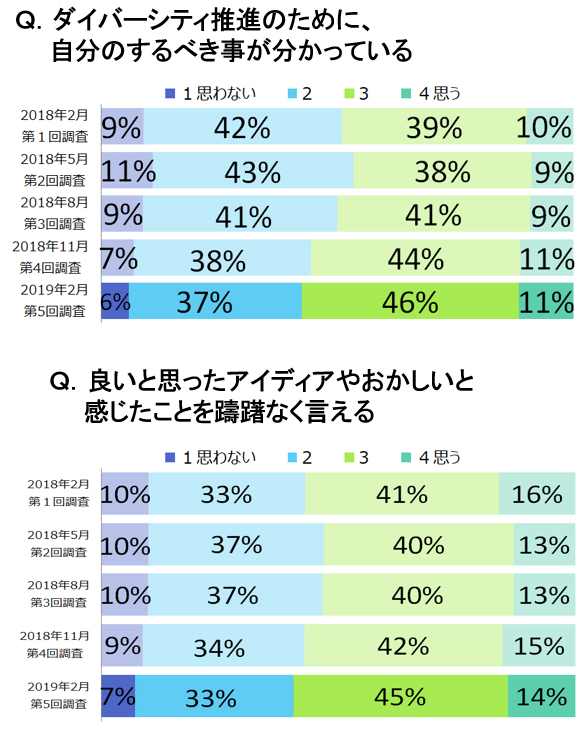

中村:先ほども触れましたが、私たちは「ダイバーシティ浸透度調査」というものを年4回実施していて、全社員を対象にアンケートに回答してもらい、集計してその推移を追っています。目に見えない浸透の様子や社員のマインドの変化を可視化する一助になっています。私たちは、その結果を部門別に社内に公開し、各部門の推進のプレッシャーにも活用しています。

白石:店舗の売上とダイバーシティ推進の度合いには相関が見られるのでしょうか。

中村:現時点ではそこまではっきりした相関は出ていませんが、好調な業績を出している北陸ディストリクトのデータを見るとダイバーシティ推進が自分ごとになっている割合が高まっていて、浸透度が非常に高くなっています。

白石:社員の中にはダイバーシティの浸透度と企業としての競争力向上がどうつながるのか、腹落ちしていない方もいるのではと思うのですが。

中村:ダイバーシティ浸透度調査をやっていると、表面ではわかりづらいことも数値化されてきます。数値は正直ですよ。リーダーがいくら「がんばって推進しています」と言っていても、メンバーの気持ちが動いていない部門もあったりします。その場合は、データをもとにリーダーに改善を働きかけていきます。おかげで最近では、多様性をマネジメントすることを意識した管理職が増えています。これと並行して、ボトムアップを図るために、全エリアを訪問してワークショップを行ったりしています。

澤田:ダイバーシティを浸透させるためには、数字についてもわかりやすく示していく必要があります。各本部にはすべてKPIがあり、その数字を達成するために何をするのか、本部長以下がブレイクダウンしていき、それらが評価につながっていく。自分の業務が数字にどう連携していくかということをリアルに把握できないと実感がわかないと思います。ただし数字などのデータは重要ですが、その裏にある組織のリーダーの本気度合いはもっと重要だと思っています。データだけでは組織は動かないのです。

未来のコンビニの姿とは

白石:ここまで急速にダイバーシティを推進してきて、澤田さんはファミリーマート、そしてコンビニの未来をどのように考えていますか?

澤田:私には孫が3人いるのですが、将来、孫が成人した時に「じじ、ファミリーマートってクールだよね。ファミリーマートで働きたい」と言ってくれるような、そんな会社を作りたい。世の中には能力があるのに事情があって仕事ができない人たちがいます。私たちはハードルとなっている部分を取り除き、足りない部分を補完する制度などを、これからも積極的に設計して提供していきます。

白石:多様性が増していくことで、どんな新しいシナジーが出てくるか、楽しみですよね。

中村:ダイバーシティに取り組み始めた初期のプレゼンでは、今いる私たち社員というよりも、これから入ってくる人たちのために、もっと良い会社にするということが必要だという話をしました。推進室を立ち上げてみんなで走ってきて、ある程度ダイバーシティが根付いてきたとは思いますが、進んでいる企業と比べるとまだまだというのが実感です。

澤田:今は激しく改革している最中なので、社内には変化に対するストレスがあると思います。でも、この数年を乗り越えて、ファミリーマートという会社を大きく成長させていきたい。後から振り返って「あの時に改革しておいてよかった」と思ってもらえるよう、必ずやり遂げたいと思います。

中村:ダイバーシティの推進は、ファミリーマートの未来を作る取り組みだと思っているので、誰ひとり欠けることなく、澤田も含め全員で取り組んでいきたいと思います。

白石:お話をうかがって、また1年後にどんな変化があるのか楽しみです。今日はありがとうございました。