プロジェクトの「管理」は難易度高し 「編集」しながら進めよう

しかし、プロジェクトマネジメントの本領は「複雑性の縮減」にあり、「プロジェクトの目標実現に必要な手が読み切れる場合」に力を発揮しますが、今回のコロナウイルスのような予期せぬ事象や、時事刻々と変化する状況への対応は不得手です。未知の要素が大きく、不確実性や複雑性が高いプロジェクトの場合、「管理」することは非常に難易度が高いのです。

こうした状況が頻発するプロジェクトにおいて、筆者が推奨する方法は、プロジェクトを「管理」するのではなく、「編集」することです。「編集」という言葉をプロジェクトの文脈で使用すると、以下のような意味を持ちます。

- マニュアルプランではなく仮説を立てる

- リソースをブリコラージュ的に使用する

- 状況に応じた個別暫定解を出し続ける

プロジェクトが失敗する原因の一つに、当初のプランの読みが外れてなお、その計画に固執することがあります。現状と目標を実現するためのプロセスが不透明な今、事前にガチガチに固めたマニュアルプランを作り上げることは不可能であり、非現実的です。立てるのはあくまで仮説。仮説が外れれば可能なかぎり早く軌道修正しなければなりません。マニュアルプランは軌道修正を困難にしてしまいます。

なお、2つ目に挙げた「ブリコラージュ」とは文化人類学者のレヴィ=ストロースが提唱した、あり合わせの素材で目的を達成しようとする、「野生の思考」です。使用できる人材、ツール、ネットワークといった様々なリソースを、環境や前提が変わったとしても、本来の用途ではなかったとしても、目的に適うよう活用していく、という意味です。

また、ビジネスモデルや組織ごとに使用できるリソースは異なります。コロナウイルスという原因は同じでも、同業他社の対応方法が自社にも適用できる訳ではありませんし、同じツールを使っても、得られる効果が異なるでしょう。だからこそ、状況に応じた個別暫定解を出し続ける必要があります。未知で不確実な要素がある局面においては、目標に対して仮説を立て、所与のリソースや条件と、様々な事象の「ツジツマを合わせていく」ことが求められるのです。

変化し続ける局面を生き抜くための地図「プロジェクト譜」

目標を実現するまでのプロセスを、ツジツマを合わせながら進めていくといっても、行き当たりばったりという訳にはいきません。PDCAを何度も回していては資金も時間も尽きてしまいます。ツジツマを合わせていくには、所与のリソースと目標の間にある仮説(プロセス)を一目に入れ、俯瞰的に眺める自己超越的な“目”が必要です。そこで有効になるのが地図。プロジェクトを進めるうえで、この地図に該当するのが「プロジェクト譜(以下、プ譜)」です。

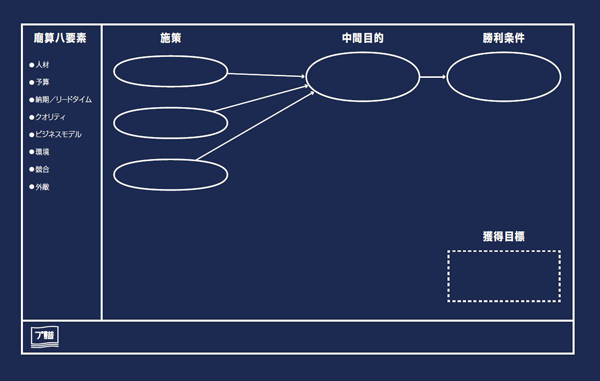

プ譜は、プロジェクトを構成する諸要素と関係性、進め方をアウトプットし、記録するのに適した表現形式です。プロジェクトを進めるうえで、未来と現在の姿、その間をつなぐ過程という3つの特性をもち、次の5つの要素から構成することになります。

●未来にこうありたい、ゴールとしての姿

【1】獲得目標

「獲得目標」とは、自分自身の、または上司やクライアントから与えられた目標・ミッション。

【2】勝利条件

獲得目標が「どうなったら成功といえるか?」という判断基準、評価指標。

【3】廟算(びょうさん)八要素

プロジェクトを行う所与のリソースや置かれた環境のこと。人材や予算、スケジュール、社内外の環境、優位な技術、競合などの有無をここで把握します。

●両者をつなぐ中間の過程

【4】中間目的

勝利条件を果たすための「あるべき状態」のこと。

【5】施策

それぞれの中間目的を実現するための、具体的な行動、タスクのこと。

こうして書き出したものを、矢印つきの線でつないでいきます。線でつなぐことで、「この行動を取れば、この状態が作れる」という、ツジツマの合っている状態(因果関係)を表していきます。

これらの諸要素を1枚で表現し、俯瞰的にとらえることで、変化する局面を常に最新の状態にし、遭遇した事象や獲得した情報に応じ、目標を見失わず、状況に応じた個別暫定解を出し続けることができます。